L_Biographien

21.01.1907 in Schlitz - 11.10.1944 im Konzentrationslager Theresienstadt

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: Stiefmutter: |

Julius Linz (02.12.1873 - 24.02.1949) und Pauline Linz, geb. Cahn (21.12.1879 in Schlitz- 21.02.1913 in Schlitz) Emma Linz, geb. Ries |

| Schwestern: | Sophie Linz und Doris Meyer, geb. Linz (07.09.19011 in Schlitz - 22.03.2002 in Old Tappan (USA)) |

| Beruf: | kaufmännische Angestellte |

| Wohnorte: | Wohnorte: Schlitz/Lauterbach, Grundstr. 3 29.12.1936 Detmold, Paulinenstr. 10 bei Hirschfeld 03.01.1938 Detmold, Sachsenstr. 4 bei Ries 28.07.1942 "nach Theresienstadt abgemeldet" |

Margarete Linz wuchs mit zwei Schwestern in Schlitz auf. Ihre Eltern Pauline und Julius Linz betrieben dort das Textilwarengeschäft M. Cahn & Co. in der Grundtstraße 3. Nach dem Besuch der höheren Schule absolvierte Margarete Linz eine kaufmännische Lehre in Eldagsen/Hannover. Im Textilgeschäft ihrer Eltern in Schlitz war sie als Angestellte tätig. Ihre Mutter starb 1913. Sechs Jahre später, im Jahr 1919 heiratete ihr Vater ein zweites Mal. Mit ihrer Stiefmutter Emma Linz, die auch Mitinhaberin war, betrieb er das Geschäft bis sie es 1936 aufgrund der zunehmenden Entrechtung und der judenfeindlichen Haltungen breiter Bevölkerungskreise in Schlitz augeben und verkaufen mussten. Sie zogen nach Detmold, wo sie zunächst im Haus von Leonie und Albert Hirschfeld wohnten. 1938 zogen sie in das elterliche Haus von Emma Linz, das 1939 zu einem sogenannten Judenhaus erklärt wurde. Auch das von ihrem Vater auf dem Grundstück errichtete Wohnhaus Sachsenstraße 4a gehörte zu diesen Zwangsräumen.

Mit dem Transport Nr. XI/1-288 wurde Margarete Linz zusammen mit Emma und Julius Linz am 28. Juli 1942 über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert. Margarete Linz starb dort zwei Jahre später.

Ihr Vater und ihre Stiefmutter überlebten und kehrten nach Detmold zurück. Ihre Schwestern emigrierten in die USA. Doris Meyer starb dort im Alter von 90 Jahren.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, D 103 Nr. 767, L 113 Nr. 849; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 767; Beit Theresienstadt; Arolsen Archives

- Details

24.11.1892 in Ottenhausen/Höxter - 26.02.1941 im Konzentrationslager Dachau

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Moses Löwenstein und Jeanette Löwenstein, geb. Scheurenberg |

| Beruf: | Kaufmann |

| Wohnorte: | Ottenhausen Nr. 24/Höxter 20.09.1933 Detmold, Ernststr. 24 bei Stock 23.11.1933 nach Hannover, Krankenhaus I abgemeldet |

Die Meldeunterlagen der Stadt weisen Bernhard Löwenstein als "Kaufmann jetzt Hilfsarbeiter" aus. Am 9. November 1933 beantragte er einen Reisepass, um nach Holland auswandern zu können. Die Stadtverwaltung Stadtoldendorf meldete Bedenken an, da man dort vermutete, er wolle sich der Unterhaltspflicht gegenüber seiner geschiedenen Frau und drei Kindern entziehen.

Am 5. Mai 1934 wurde er durch das Amtsgericht Hannover wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt. Am 27. November 1934 folgte eine Verurteilung ebenfalls durch das Amtsgericht Hannover wegen Unterschlagung zu zwei Wochen Gefängnis. Am 23. Dezember 1935 verurteilte ihn das Amtsgericht Hannover zu zwei Monaten Gefängnis wegen Begehung von Unterlassung, wobei die zu Last gelegte Straftat nicht näher erläutert wird, und wegen Bettelns.

Im Mai 1938 befand sich Bernhard Löwenstein wiederum wegen Bettelns im Untersuchungsgefängnis Bremen in Untersuchungshaft. Am 22. Juni 1938 wurde er in das Konzentrationslager Sachsenhausen (Häftlingsnummer 4930, Kategorien "asozialer Jude" bzw. "arbeitsscheuer Jude") überstellt. Ein tätlicher Angriff während der Untersuchungshaft auf einen Strafanstaltswachtmeister, den Löwenstein selbst abstritt, führte am 28. Juni 1938 zu einer Verurteilung zu sechs Monaten Gefängnis wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, wobei betont wurde, dass Löwenstein Jude sei, "verstockt leugne" und zur Brechung seines Widerstandes "erhebliche Prügel", die nicht "dem Strafensystem" angehörten, bezogen habe. Die Haftstrafe verbüßte Bernhard Löwenstein in Berlin-Spandau. Ein Brief, den er aus dem Gefängnis an seine Angehörigen schrieb, dokumentiert nicht nur seine verzweifelte Lage insgesamt, sondern belegt auch, dass ihm unmissverständlich klar gemacht worden war, dass er ohne die Aussicht auf Auswanderung nicht entlassen werden würde.

Von Sachsenhausen wurde Bernhard Löwenstein am 2. September 1940 in das Konzentrationslager Dachau (Häftlingsnummer 17026, Haftkategorie Arbeitszwang, Jude) deportiert, wo er etwa ein halbes Jahr später starb. Als offizielle Todesursache wurde "Versagen von Herz und Kreislauf" angegeben.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL L 80 Ie Gr. IV Tit. 3 Nr. 43 ; Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen; KZ-Gedenkstätte Dachau; Arolsen Archives

Bernhard Löwenstein, o.J. (StdA DT DT V 19 Nr. 176)

DOKUMENTE

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Bernhard Löwenstein (StdA DT MK)

Urteil Bernhard Löwenstein, Seite 1

Urteil Bernhard Löwenstein, Seite 2

Urteil Bernhard Löwenstein, Seite 3

Strafvollstreckungsdokumente Bernhard Löwenstein

Strafvollstreckungsdokumente Bernhard Löwenstein

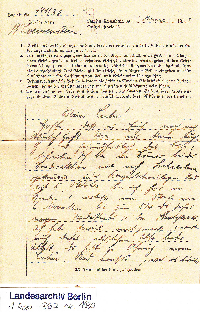

Brief aus dem Gefängnis von Bernhard Löwenstein, 1.1.1939

Brief aus dem Gefängnis von Bernhard Löwenstein, 1.1.1939

Geldkarte aus dem KZ Dachau von Bernhard Löwenstein

Sterbeurkunde von Bernhard Löwenstein

- Details

geb. 30.08.1934 in Borgholz/Warburg

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Albert Löwenstein (geb. 22.02.1889) und Hildegard Löwenstein, geb. Stamfort (geb. 10.01.1903) |

| Beruf: | Schüler |

| Wohnorte: | Borgholz/Warburg, Lange Str. 12 (während der NS-Zeit umbenannt in Adolf Hitler Straße) 08.09.1941 Detmold, Gartenstr. 6 bei Flatow 03.12.1941 nach Borgholz/Westfalen abgemeldet |

Edgar Löwenstein war vom 8. September bis 3. Dezember 1941 Schüler der jüdischen Schule in der Gartenstraße 6 in Detmold. In diesem sog. Judenhaus war er bei der Familie Flatow gemeldet. Nach Borgholz zurückbeordert, wurde er zusammen mit seinen Eltern am 13. Dezember 1941 von dort nach Riga deportiert.

Edgar und Albert Löwenstein wurden für tot erklärt. Das amtliche Todesdatum wurde auf den 8. Mai 1945 festgesetzt.

Seine Mutter Hildegard Löwenstein gilt als verschollen.

QUELLEN: StdA DT MK

LITERATUR: Mitschke (1994), Müller (1992), Müller (2008), Raveh (1986)

- Details

05.08.1891 in Unna - 24.07.1942 in der Vernichtungsstätte Maly Trostinec

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Henriette Windesheim, geb. Selig (geb. 17.04.1860 in Unna) und Moritz Windesheim (geb. 31.05.1864 in Unna), Metzgermeister und Viehhändler |

| Geschwister: | Otto Windesheim (01.03.1893 in Unna - 26.10.1914 bei Neuve-Chapelle) Anna Nethe, geb. Windesheim (19.06.1896 in Unna - 12.01.1945 im Konzentrationslager Stutthof) |

| Ehemann: | Gustav Löwenstein (02.08.1881 in Stolzenau - 24.07.1942 in der Vernichtungsstätte Maly Trostinec) |

| Sohn: | Hans Otto Löwenstein (22.12.1915 in Köln-Lindenthal - 24.07.1942 in der Vernichtungsstätte Maly Trostinec) |

| Wohnorte: | Unna, Klosterwall 28 02.05.1908 Detmold, Elisabethstr. 67 bei Meyer 15.4.1909 Unna, Klosterwall 28 Köln, St. Apernstr. 29/31 |

Rosa Windesheim, verh. Löwenstein, verbrachte als Siebzehnjährige etwa ein Jahr in Detmold und war laut Meldedaten als "Pensionärin" registriert. Sie gehörte somit zu den jungen Frauen, die sich hier in einem Pensionat lebend der Aneignung von gesellschaftlichen Umgangsformen und hauswirtschaftlichen Fertigkeiten widmeten. In den entsprechenden Instituten wurden auch speziell jüdischen Frauen eine wissenschaftliche und gesellschaftliche Ausbildung, die ein kulturelles Leben ebenso mit einschloss wie Unterweisungen in Haushaltsführung, angeboten.1

In Unna heiratete Rosa Windesheim am 12. Juni 1914 den Kaufmann Gustav Löwenstein, mit dem sie fortan in Köln lebte. Hier wurde auch ihr Sohn Hans Otto geboren, der den Namen ihres im Ersten Weltkrieg umgekommenen Bruders trug.

Am 20. Juli 1942 wurde Rosa Löwenstein zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn von Köln nach Minsk deportiert. Rosa, Gustav und Hans Löwenstein wurden am 24. Juli 1942 in der Vernichtungsstätte Maly Trostinec ermordet.

Moritz Windesheim, Rosas Vater, wurde am 27. Juli 1942 von Köln nach Theresienstadt deportiert und starb zwei Monate später am 19. September 1942 im Vernichtungslager Treblinka. Über ihre Mutter hingegen liegen keine weiteren Informationen vor.

Ihre Schwester Anna, verheiratet mit dem Installateur Moritz Nethe, wurde am 7. Dezember 1941 von Köln nach Riga verschleppt und von dort am 9. August 1944 in das Konzentrationslager Stutthof deportiert. Sie wurde für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 12. Januar 1945 festgesetzt. Ihr Mann wurde aus Riga nach Buchenwald deportiert, wo er umkam. Auch er wurde für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum gilt der 4. April 1945.

1 In Detmold fanden sich entsprechende Einrichtungen in der Emilienstraße 12, geführt von Emilie Michaelis-Jena sowie in der Moltkestraße 28, das bis zu deren Tod im Jahr 1935 von Thirza Jacobsberg geleitet wurde. Bis 1905 führte Emma Leeser ebenfalls ein Pensionat, verzog dann aber nach Köln.

QUELLEN: StdA MK DT; StdA Unna; Historisches Archiv der Stadt Köln; NS-Dokumentationszentrum Köln; Arolsen Archives

- Details

Rufname: Walter

geb. 14.07.1900 in Detmold - 29.07.1940 im Konzentrationslager Sachsenhausen

| Religionszugehörigkeit: | evangelisch |

| Eltern: | Henriette Lückert, geb. Wolfskühler (geb. 19.08.1866) und Jacob Lückert (27.12.1865 in Hilgershausen - 03.01.1931 in Detmold) |

| Geschwister: | Erna Lückert (geb. 24.07.1893 in Detmold) Hans Lückert (geb. 26.05.1895 in Detmold) Carl Lückert (geb. 11.10.1903 in Detmold) Hermine Lückert (12.08.1906 in Detmold) Mathilde Lückert (geb. 24.02.1909 in Detmold) |

| Beruf: | Funktechniker, Arbeiter |

| Wohnorte: | Detmold, Karlstr. 3 Von Grunau 26.04.1916 Detmold, Schülerstr. 18 Von Kassel 21.05.1920 Detmold, Karlstr. 3 08.06.1920 abgemeldet nach Soest von Bochum 23.08.1923 Detmold, Karlstr. 3 28.11.1925 abgemeldet nach Bad Lippspringe, Detmolderstr. 21 von Bochum, Krümmede (Gefängnis) 13.11.1939 Detmold, Karlstr. 3 Ohne Abmeldung verzogen |

Aufgrund der schwierigen Quellenlage lässt sich der Lebensweg von Walter Lückert nur in wenigen biografischen Stationen rekonstruieren. Walter Lückert wurde - wie seine fünf Geschwister auch - in Detmold geboren und wurde zum Funktechniker ausgebildet. In Bochum war er in Haft, wobei die Gründe dafür nicht zu ermitteln sind. Seinen Meldeunterlagen der Stadt Detmold ist durch einen handschriftlichen Vermerk vom 28. Juni 1940 zu entnehmen, dass sich Walter Lückert in Sicherheitsverwahrung befand. Dort heißt es: "Nicht abgemeldet. Befindet sich in Sicherheitsverwahrung. Die geh[eime] Staatspolizei Hannover hat über ihn verfügt. Festgestellt durch [...]. 28.6.1940". Da die Akten der Gestapo-Stelle Hannover bei einem Bombenangriff 1943 vollständig verbrannten, gibt es zu der erwähnten Verwahrung und deren Ursachen keine weiteren Informationen.

Am 27. März 1940 wurde Walter Lückert in das Konzentrationslager Sachsenhausen mit der Häftlingsnummer 17785 in der Häftlingskategorie "BV" ("Befristeter Vorbeugehäftling", im Lagerjargon "Berufsverbrecher") eingeliefert. Dort starb er vier Monate später am 29. Juli 1940. Als offizielle Todesursache wurde Lungentuberkulose angegeben.

QUELLEN: LAV NRW OWL P 3|4 Nr. 912; StdA DT MK; StdA Bochum; Niedersächsisches Landesarchiv Hannover; Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen (Provenienz d. Originale: Russ. Militärarchiv Moskau 1367/1/196, Bl. 071, FSB-Archiv Moskau N-19092/Tom 96, Bl. 216, Standesamt Oranienburg Nr. 3385/1940, Bl. 385); Arolsen Archives

- Details

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)