„Abgemeldet in den Osten“

- Zum 80. Jahrestag der Deportation von jüdischen Menschen aus Detmold nach Riga am 13. Dezember 1941

|

| Vom Bielefelder Hauptbahnhof wurden die Menschen am 13. Dezember 1941 nach Riga deportiert. (Quelle: Stadtarchiv Bielefeld) |

von Gudrun Mitschke-Buchholz

Als Detmolder Jüdinnen und Juden spätestens am 20. November 1941 von ihrer bevorstehenden „Umsiedlung“ durch ein Rundschreiben der Reichsvereinigung der Juden, Bezirksstelle Bielefeld, in Kenntnis gesetzt wurden, glaubten viele von ihnen an einen Arbeitseinsatz im Osten. Denn in dem Deportationsbescheid fand sich eine detaillierte Auflistung des erlaubten Gepäcks von 50 kg, in dem neben Koffer, Bettzeug und Essgeschirr sowie Verpflegung für drei Tage auch die Mitnahme von Werkzeug gestattet war. Untersagt waren hingegen Wertsachen jeder Art und auch Messer und Rasierzeug, um Gegenwehr und Freitode zu verhindern.

Die Reichsvereinigung hatte zwangsweise die Vorgaben für Lippe an ihr Detmolder Büro, das von Eduard Kauders und Moritz Herzberg geleitet wurde, weitergegeben. Beide Männer waren bereits in Buchenwald in Haft gewesen, und so ist davon auszugehen, dass sie mit ihren dortigen Erfahrungen nur schwer an eine reine Evakuierungsaktion glauben konnten. In panischer Hektik stellten die Betroffenen alles an Materialien zusammen, von dem sie meinten, es in einem wie immer gearteten Arbeitsalltag gebrauchen zu können. Auch die für Ende November noch angesetzten Impftermine verstärkten den Anschein einer Umsiedlung.

Das Detmolder Büro der Reichsvereinigung sorgte „auf eigene Kosten“ für einen LKW, der die Jüdinnen und Juden am 10. Dezember 1941 nach Bielefeld brachte, wo sie drei Tage lang in katastrophalen Umstände im früheren Saal der Gastwirtschaft „Kyffäuser“ am Kesselbrink auf Stroh ausharren mussten. Dort wurden ihnen letzte Wertgegenstände wie Eheringe und auch die Pässe abgenommen. Die Vergabe von Nummern führte den Betroffenen das Ziel dieser Maßnahme vor Augen: „Jetzt sind wir nichts mehr… jetzt existieren wir nicht mehr,“ schilderte 1993 Edith Brandon, geb. Blau aus Minden in einem der wenigen Interviews von Riga-Überlebenden diese Situation. Am 13. Dezember 1941 wurden die Menschen mit Autobussen zunächst zum Bielefelder Hauptbahnhof geschafft und von dort in Personenwagen dritter Klasse nach Riga transportiert. Für die Fahrtkosten mussten sie selbst aufkommen. Die mehr als 1.000 Jüdinnen und Juden des Transportes kamen aus über einhundert Orten im Einzugsbereich der Gestapoleitstelle Münster. Aus diesem Transport sind nur 102 Überlebende bekannt. Manche überstanden den Transport, auf dem ihnen alsbald das Wasser entzogen wurden, nicht.

Als der Zug am 15. Dezember 1941 in eisiger Kälte an der Rampe der Frachtgutstation Skirotava in Riga ankam, mussten die Deportierten im verschlossenen Zug noch einen Tag ausharren, bis sie mit Peitschenhieben von SS-Leuten aus dem Zug getrieben wurden. Ihr mühselig zusammengestelltes Gepäck sahen sie nicht wieder. Den langen Fußmarsch durch tiefen Schnee zum Rigaer Ghetto überlebten wiederum manche nicht: Kranke und Alte wurden erschossen. Misshandlungen waren allgegenwärtig. Im Ghetto selbst lag das, was als „letzte Habseligkeiten“ bezeichnet wird, neben vereisten Blutlachen im Schnee. Die völlig erschöpfen und schockierten Menschen wurden in den heruntergekommenen Häusern eingewiesen. Die Straßen waren nach dem jeweiligen Ausgangspunkt der Deportation benannt war, und so wurden auch die Detmolder Deportierten in der Bielefelder Straße in großer Enge untergebracht. Dort fanden sie zum Teil noch das gefrorene Essen der lettischen Juden vor, die wenige Tage zuvor ermordet worden waren: „Die sind weg – für uns… Wenn kein Platz mehr ist, werden wir so abgemetzelt“, so wiederum Edith Brandon in ihrem Bericht. Dennoch mussten sich die Menschen in dieser gegenmenschlichen Situation mit diesem Wissen einrichten: „Dann hat man überlebt … um zu überleben“ hieß Edith Brandons bittere Bilanz.

Für viele Deportierte bedeutete das Ghetto in Riga das Ende. Für andere war es nur eine Station ihres Leidensweges. Als das Ghetto 1944 aufgelöst wurde, wurden die letzten Überlebenden in Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt. Edith Brandon wurde mit ihrer Mutter nach Stutthof geschafft. Diese erste Deportation aus Lippe jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. An die mehr als dreißig Betroffenen, die mit Detmold in Verbindung standen, wird im Detmolder Gedenkbuch gedacht. Keiner von ihnen überlebte.

Am 10. September 2020 fasste der Rat Stadt Detmold einstimmig den Beschluss dem Deutschen Riga-Komitee beizutreten, das im Jahr 2000 u.a. vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gegründet wurde. Diesem erinnerungskulturellen Städtebund gehören 64 Städte aus ganz Deutschland an.

Das vollständige Interview, das Joachim Meynert mit Edith Brandon führte, wird im LAV NRW Abt. OWL verwahrt. Einen Ausschnitt sowohl als Hörfassung als auch in Textform findet sich in „Die letzten Augenzeugen zu hören…“ von Joachim Meynert und Gudrun Mitschke. Bielefeld 1998. Edith Brandons hinterlassene Dokumente sind im United States Holocaust Memorial Museum auch digital einsehbar.

Detmold, im Dezember 2021

„Anders als die Andern – Stigmatisiert. Verfolgt. Vergessen“

Jüdinnen und Juden aus Osteuropa

Rede zur Ausstellungseröffnung im Rathaus Detmold, 9. Oktober 2025

Gudrun Mitschke-Buchholz

Sie alle haben es in Erinnerung: In der letzten Zeit ihres unermüdlichen Wirkens schloss die Überlebende Margot Friedländer ihre Lebensberichte, ihre Zeitzeugenschaft stets mit einem Appell: „Seid Menschen!“ Sie beschwor die Zuhörenden mit der Dringlichkeit und der Erfahrung eines sehr langen Lebens als Jüdin von 103 Jahren. „Seid Menschen.“ Mit diesem so einfach und schlüssig klingenden Satz bezog sie sich nicht nur auf eine christlich-ethische Maxime, sondern auch auf einen unverrückbaren Wert der jüdischen Kultur und Tradition, nämlich die der Menschlichkeit. Sie setzte damit aber auch einen Ton und brachte die Welt des Jiddischen zum Klingen: „Er“ oder „sie is a mentsh.“ So heißt es dort. Und dies ist als Auszeichnung gemeint.

Mit diesem jiddischen Wort betreten wir auch die Welt der osteuropäischen Juden, die heute hier im Mittelpunkt stehen. Jüdinnen und Juden, die in Polen, in der heutigen Ukraine, in Galizien lebten und die vorrangig Jiddisch sprachen. Mit ihnen verbinden sich oftmals romantisierende Vorstellungen des Shtetls, jener untergegangenen, zerstörten Welt der Dörfer und Orte, in denen es eine große jüdische Gemeinde gab, die zusammen mit ihren nichtjüdischen Nachbarn lebte und für die ein Sprachengemisch von Polnisch, Ukrainisch, Deutsch und eben auch Jiddisch die Normalität ihres Alltags war. Viele der dort lebenden Jüdinnen und Juden waren fest verankert in ihrer Religion und in einem orthodoxen Ritus. Jüdische Schulen, jiddische Literatur und Theaterstücke, eigene jiddische Zeitungen – so vermittelt sich oftmals eine Seite dieses Kosmos. In populären Darstellungen wird durch die immerwährende Klarinette, durch Juden mit Schläfenlocken und im Kaftan, durch die Weisheiten des Rabbiners und durch eine ausgelassen tanzende Hochzeitsgesellschaft ein sehr prägendes Bild des Chassidismus nachhaltig gezeichnet. Die andere Seite dieser ostjüdischen Welt heißt bittere Armut und antijüdische, erbitterte Feindschaft, Überfälle auf jüdische Gemeinden, Gewalt und Hass und Angst vor Pogromen.

Viele Jüdinnen und Juden aus Osteuropa verließen aus diesen Gründen am Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Heimat – in der Hoffnung auf den friedlicheren, reichen Westen, der ihnen eine bessere Zukunft zu versprechen schien. Berichte von verarmten, angefeindeten osteuropäischen Jüdinnen und Juden in den Metropolen wie Berlin, München und dem Ruhrgebiet sprechen allerdings eine andere Sprache. Auch nach Detmold kamen „die Ostjuden“ und ließen sich hier nieder. Die Ausstellung widmet sich der Familien Bonom-(Horowitz), Soltys-Gottlieb und Vogelhut, deren Lebensläufe ich hier natürlich nur in Stichworte umreißen kann.

Aus welcher Welt kamen sie? Und auf welche Welt trafen sie hier? Die Detmolder, die lippische Judenschaft verstand sich als eher liberal. Für viele spielte die Religion nur eine untergeordnete Rolle. Sie lebten in einer Welt des christlichen Kleinbürgertums, ländlich geprägt, in die sich die jüdischen Detmolderinnen und Detmolder einzufügen strebten. Eben nicht anders als die andern. Ihr Selbstverständnis wird durch den Begriff „des deutschen Staatsbürgers jüdischen Glaubens“ treffend umrissen. Die lippischen Juden, davon können wir ausgehen, hatten kaum oder gar keine Auslandserfahrungen. Polen, Russland oder Galizien waren weit weg. Ebenso das Jiddische. Ungeahnte, unbekannte Welten. Vor allem aber verkörperten – so meinten viele – „die Ostjuden“ das überwundene Stereotyp des orthodoxen Ghettojuden. Eine Welt, die die meisten Westjuden (wenn man so pointiert weiter sprechen will) hinter sich lassen wollten und die mit ihrer assimilierten, akkulturierten Welt nichts gemein hatte. „A clash of culture“ würden wir dies heute vielleicht nennen. Oder, um im Ton des heutigen Anlasses zu bleiben: „oj wej...“ Es war also ein schwieriges, komplexes Verhältnis, in dem so manche Ostjuden den Westjuden den Verlust der jüdischen Identität und Verrat am Jüdischsein entgegen hielten.

Die Familie Soltys-Gottlieb stammte aus Rozniatow in Galizien, das in seiner wechselvollen Geschichte bis 1918 zu Österreich und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu Polen gehörte. In dem Ort in der heutigen Ukraine, unweit der östlichen Karpaten gab es bis zum Zweiten Weltkrieg eine bedeutende jüdische Gemeinde, die zu einer Bevölkerung von Polen und Ukrainern gehörte. Inwieweit das Zusammenleben wirklich so friedlich und einträchtig war, wie es oft beschrieben wird, bleibt fraglich. Unter Kaiser Franz Josef I. erlebten sie eine doch sehr vergängliche Blütezeit, in der Juden auf Augenhöhe mit den anderen Bürgern lebten, in der sie Richter, Lehrer, Professoren oder auch Offiziere sein konnten. Sie wählten sogar eigene Abgeordnete ins Wiener Parlament. Was für Zeiten – die sich auch in den Jahren „zwischen den Kriegen“ durch Bibliotheken mit jüdischer Literatur, Sportclubs Makkabi und jiddischen Theatergruppen repräsentierte. 1939 wohnten 1650 Juden in Rozniatow, das sind fast 42 % der Gesamtbevölkerung. Auch diese jüdische Gemeinde, dieses Shtetl, wurde in der Shoah vernichtet. Nach dem Einzug der Roten Armee kehrten 1944 noch zehn Juden nach Rozniatow zurück.

Die erhaltenen Dokumente wie die Einbürgerungsunterlagen zeugen davon, dass die Familie Soltys-Gottlieb 1908 nach Detmold gekommen war. Ihre jahrelangen, vergeblichen Bemühungen, hier eingebürgert zu werden, wurden erst 1923 mit der erhofften Urkunde allerdings zu einem nur vorläufigen Ende gebracht. Sie wurden als „lästige Ausländer“ diskreditiert – die „Ostausländer“ – deren Argument, sie würden ihre Kinder doch aber deutsch erziehen, nichts galt. Zwei Töchtern der Familie Soltys-Gottlieb und deren Mutter wurde die Staatsangehörigkeit 1934 umgehend wieder aberkannt. Die anderen Töchter wie Hedwig, verheiratete Gutwer oder Anna, verheiratete Vogelhut hatten durch die Heirat mit polnischen Männern automatisch die polnische Staatsangehörigkeit erhalten. Die Tochter Chana, die sich hier Anna oder Änne nannte, heiratete Josef Leib Vogelhut, der lieber Leo hieß. Josef, oder lieber Leo, kam aus Bochnia in Polen. Hier machten Juden vor dem Zweiten Weltkrieg 20% der Bevölkerung aus. Das dortige Salzbergwerk sicherte auch vielen Juden ein vergleichsweise gutes Auskommen und erlaubte in der Folge eine große Gemeinde mit entsprechenden Einrichtungen. Antisemitismus und letztlich die Angst vor Angriffen aus Nazi-Deutschland veranlasste auch die letzten dort Verbliebenen dazu, das Land zu verlassen. Im März 1942 wurde in Bochnia ein Ghetto errichtet, in dem 15.000 Menschen zu leben gezwungen waren. Etwa ein Jahr später, im Oktober 1943 wurde Bochnia als „judenrein“ erklärt.

Bereits viele Jahre zuvor, ebenfalls Anfang des 20. Jahrhunderts war die Familie Vogelhut aus Polen ausgewandert, zunächst nach Leipzig, dann nach Magdeburg, wo es der Vater der Familie mit Stolz schaffte, für sich und seine Familie ein eigenes Haus zu kaufen. Josef Leo Vogelhut wurde Kaufmann, zog nach Detmold und eröffnete 1931 mit seiner Frau Anna das „Detmolder Bekleidungshaus“, in dem Altwaren an- und verkauft wurden. Zu den ersten Geschäften am Platze gehörten sie damit sicher nicht. Als während des November-Pogroms die Fensterscheiben zerschlagen und die Geschäftsräume verwüstet wurden, lebte Anna Vogelhut bereits allein in Detmold, denn ihr Mann war am 28. Oktober 1938 aus Deutschland vertrieben worden. Dies geschah im Rahmen der sogenannten Polenaktion, bei der mehr als 17.000 jüdische Menschen polnischer Staatsangehörigkeit aus Deutschland ausgewiesen und gewaltsam an die polnische Grenze verschleppt wurden. Zuvor hatte nämlich die polnische Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Möglichkeit vorsah, polnischen Staatsangehörigen, die länger als fünf Jahre im Ausland lebten, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie nicht einen entsprechenden Prüfvermerk eines polnischen Konsulats vorweisen konnten. Die polnische Regierung fürchtete sozusagen den Rückstrom polnischer Juden. Dies war der mehr als willkommene Anlass für die deutschen Machthaber, die ersten Juden in großer Zahl loszuwerden. Dies ging blitzschnell und traf die polnischen Behörden zunächst unvorbereitet. Es entstand ein Auffanglager, Zbaszyn (deutsch: Bentschen), mit katastrophalen Bedingungen, in dem die Menschen zum Teil über Monate festsaßen, da die polnischen Behörden die Grenzen nach Polen inzwischen geschlossen hatten. Die Ausgewiesenen saßen buchstäblich im Niemandsland zwischen Deutschland und Polen – die einen vertrieben sie, die anderen ließen sie nicht ins Land. Diese unsägliche Situation erscheint mir als ein Sinnbild für die Lage der Jüdinnen und Juden: Nicht gewollt. Wurzellos.

Josef Leo Vogelhut wurde im Abschiebelager Zbaszyn interniert. Sein Antrag, nach Detmold wieder einreisen zu dürfen, um sein Geschäft zu liquidieren und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu regeln, wurde vom Landespolizeiführer wenige Tage nach dem November-Pogrom abgelehnt. Aus seiner Sicht hatte sich mit den gewaltsamen Überfällen jener Nacht die Sache ohnehin erledigt. Anna Vogelhut sah sich nun gezwungen, das Geschäft zu liquidieren. Sie wurde in das „Judenhaus“ in der Gartenstraße 6 eingewiesen, bevor sie zu ihrer Schwiegermutter nach Magdeburg zog. Auch sie wurde letztlich gezwungen, Deutschland zu verlassen. Ihr letztes, verzweifeltes Lebenszeichen stammt aus Bochnia, aus dem Ort, den ihr Mann aus schlechten Gründen verlassen hatte. Über ihr weiteres Schicksal gibt es keine gesicherten Informationen. Vermutlich wurde sie ins Ghetto von Bochnia eingewiesen, das im September 1943 endgültig liquidiert wurde. Erschießungen und Deportationen nach Auschwitz löschten auch diese Gemeinde aus.

Etwas mehr ist über ihren Ehemann bekannt, dessen letzte Nachricht aus Tarnopol stammte. Wir wissen, aus Josef Leib, oder lieber Leo, Vogelhut war in Auschwitz die Nummer 25 544 geworden. Wann er dort ermordet wurde, ist nicht dokumentiert.

Aus Rozniatow stammte ebenfalls Rachel Bonom-Horowitz, geborene Glattstein-Fruchter, die sich hier nicht mehr Rachel, sondern Regina nannte. Seit 1904 lebte sie in Deutschland. Ihre Ehe mit Max Bonom, ebenfalls aus Galizien stammend, wurde 1921 geschieden. Mit ihm hatte sie drei Töchter. Eine Jüdin, noch dazu aus dem Osten, geschieden, alleinerziehend – ein schwieriger Status. 1921 eröffnete Regina Bonom in Detmold ein Alteisengeschäft, wurde dann Vertreterin für eine Firma in Bielefeld und eröffnete 1930 eine Pfandleihanstalt wiederum in Detmold. Nachdem Ende 1932 durch einen SS-Mann und Theologie-Studenten ihre Fensterscheiben eingeschlagen und die Waren gestohlen worden waren, um – wie er später zu Protokoll gab – „das Judentum zu schädigen“, wurde ihr Geschäft boykottiert. Regina Bonom-Horowitz wurde somit in die Verarmung und Fürsorge getrieben. Auch sie wurde bei der sogenannten Polenaktion ausgewiesen und in Zbaszyn interniert. Ihre Angelegenheiten zu ordnen wurde auch ihr untersagt. Ihr letztes Lebenszeichen vom Oktober 1941stammt aus dem Ghetto und Arbeitslager Rzeszow. Regina Bonom-Horowitz gilt offiziell als verschollen. Ihren drei Töchter gelang die Flucht nach Palästina. Ihr geschiedener Mann Max Bonom wurde aus Düsseldorf in das Ghetto Litzmannstadt (Lodz) verschleppt. Wo und wie er um sein Leben gebracht wurde, ist nicht bekannt. Auch er gilt als verschollen.

Kehren wir noch einmal zurück zur Familie Soltys-Gottlieb: Auch Anna Vogelhuts Schwester Hedwig, verheiratete Gutwer wurde in die Flucht getrieben. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter Gerda floh sie nach Ausschreitungen in Bochum, wo sie lebten, nach Antwerpen. Nach dem Überfall durch deutsche Truppen wurden sie wiederum in die Flucht getrieben und gelangten schließlich in ein kleines Dorf, Vaudreuille, in der Haute Garonne, wo sie zumindest für eine kurze Zeit durch den dortigen Bürgermeisters Paul Juilla und seiner Familie ein Zuhause fanden. Nur für eine kurze Zeit, denn Emanuel Gutwer wurde interniert, Hedwig und Gerda wurden von einem Nachbarn verraten, daraufhin verhaftet und nach Drancy verschleppt, wo inzwischen auch ihr Ehemann und Vater eingewiesen worden war. Von dort wurden sie nach Auschwitz gebracht. Vermutlich wurden sie unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet.

Über die Familie Gutwer wissen wir vergleichsweise viel. Dies haben wir vor allem Thomas Algans aus Frankreich zu verdanken, der unermüdlich recherchiert und mich kontaktierte, als er meine Ausführungen im Gedenkbuch gelesen hatte. Er stellte mir dankenswerter Weise seine Forschungsergebnisse zur Verfügung. Doch warum recherchierte er so eingehend? Thomas Algans ist der Urenkel jenes Bürgermeisters Paul Juilla in dem Dorf Vaudreuille in der Haute Garonne, der viele Geflohene aufgenommen hatte und der sie nicht hatte retten können. Paul Juilla hatte aber der Familie Gutwer in der letzten Phase ihres Lebens noch einmal die kostbare Seite des Menschseins durch seine Freundschaft und seine Hilfe gezeigt. Und vielleicht hat jemand über ihn gesagt: „Er is a mentsh.“

„Reisen Freitag ab nach Theresienstadt in Böhmen“

- Zum 80. Jahrestag der Deportation von Detmolder Jüdinnen und Juden nach Theresienstadt am 31. Juli 1942

von Gudrun Mitschke-Buchholz

%20(Stadtarchiv%20Detmold)).jpg) |

| Foto 1: Frieda Kauders, Irma Buchholz, Eduard Kauders, Gerhart, Ilse und Bernhard Buchholz (v. l. n. r.) (Stadtarchiv Detmold) |

.jpg) |

| Foto 2: Moritz Herzberg, ca. 1938 (Sammlung Joanne Herzberg) |

.jpg) |

| Foto 3: Die letzte Nachricht der Familie Herzberg vor ihrer Deportation nach Theresienstadt, Sammlung Joanne Herzberg) |

.jpg) |

| Foto 4: Arthur Buchholz, o. J. (Stadtarchiv Detmold DT V 19 Nr. 175) |

.jpg) |

| Foto 5: Emilie Frank, o. J (Sammlung Joanne Herzberg) |

.jpg) |

| Foto 6: Ludwig Frenkel, o. J. Stadtarchiv Detmold DT V 19 Nr. 176) |

Mit einem Schreiben der Bezirksstelle Westfalen der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland vom 19. Juli 1942 wurden die „Teilnehmer des Abwanderungstransports vom 31. Juli nach Theresienstadt“ über ihre „Umsiedlung“ informiert. Darin hieß es „Die Bedingungen sind sehr grosszügig gehalten und es dürfte bei rechtzeitiger und praktischer Auswahl möglich sein, für jede Familie das Notwendigste zur Errichtung eines bescheidenen Haushaltes mitzunehmen.“ Es folgte eine Aufstellung von Gegenständen (u. a. Federkissen, Essgeschirr, Sommer- und Winterkleidung, Nähmaschinen, Werkzeuge) samt Familienandenken und Fotos, die den Betroffenen erlaubt waren.

Dieser Deportationsbescheid bedeutete für fast alle Detmolder Jüdinnen und Juden das Ende. Nach Jahren der Ausgrenzung, der systematischen Verarmung, in die Isolation getrieben und in beständiger Angst lebend saßen auch die Mitglieder der Detmolder Gemeinde seit dem Ausreiseverbot vom Oktober 1941 in der Falle. Sie hatten miterlebt, dass ihre Angehörigen, Nachbarn, Freunde und Bekannte auf die Transporte „in den Osten“, nach Riga und nach Warschau gezwungen worden waren. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann die nächsten den gefürchteten Bescheid erhielten.

Aus der Öffentlichkeit und damit auch aus der Wahrnehmung waren die jüdischen Nachbarn weitestgehend verdrängt, während für den Großteil der Bevölkerung der bestehende und gewohnte Alltag auch weiterhin in vielen Bereichen funktionierte und „das Leben weiterging“. Unter dem Druck des Krieges hatte sich der moralische Horizont der Menschen nach ohnehin jahrelanger Propaganda jedoch nochmals verengt. Fast alle konzentrierten sich auf den engen Kreis der eigenen Angehörigen und auf die Organisation des Alltags. Wo waren die Nachbarn geblieben? Wann und wohin sind sie „gegangen“? Irgendwann, so sollte es später heißen, waren “die Juden weg“.

In die Vorbereitungen der Deportationen waren Eduard Kauders (Foto 1) und Moritz Herzberg (Foto 2) als Leiter des Detmolder Büros der Reichsvereinigung organisatorisch direkt miteinbezogen. Sie erhielten die Direktiven der Bielefelder Bezirksstelle , die von der Gestapo gezwungen wurde, an den Deportationen mitzuwirken.

Im Deutschen Reich und auch im Protektorat wurden die jeweiligen jüdischen Gemeindebüros vom Datum der bevorstehenden Deportationen aus ihrem Gebiet verständigt. Die örtliche Gestapostelle erhielt vom Bezirksbüro der Reichsvereinigung die Namenlisten und entschied dann, wer auf den Transport geschickt wurde. Die jeweilige jüdische Gemeinde hatte den Betroffenen ein Rundschreiben mit genauen Anweisungen über Zeitpunkt der Deportation, zum ordnungsgemäßen Verlassen der Wohnungen, zur Abgabe von Wertgegenständen und eine detaillierte Aufstellung des mitzunehmenden Gepäcks zuzustellen. Von diesem Zeitpunkt an war es den Menschen untersagt, ohne Genehmigung der Behörden ihre Wohnung – auch nur für einen kurzen Zeitraum – zu verlassen.

Eduard Kauders und Moritz Herzberg hatten die Transporte ihrer Freunde, Nachbarn und Gemeindemitglieder nach Riga und Warschau organisatorisch begleiten müssen. Als die Deportationen nach Theresienstadt begann, standen auch sie mit ihren Angehörigen auf der Liste. Moritz Herzberg und seine Familie schickten noch drei Tage vor ihrer Abreise über das Rote Kreuz die in der Überschrift zitierten dürren Nachrichten an ihren Sohn Fritz nach Afrika. (Foto 3) Ein Abschied in den 25 erlaubten Worten. „Wir schreiben sobald als möglich. Herzlichst wir Vier.“ Sie schrieben nicht mehr. Dies war ihr letztes Lebenszeichen.

Für die Deportation nach Theresienstadt mussten sich die Menschen am 28. Juli 1942 auf dem Detmolder Marktplatz einfinden, und damit an zentraler Stelle der Stadt, um zum Abtransport in Richtung Bielefeld auf Lastkraftwagen verladen zu werden. Einer Zeugenaussage aus dem Jahre 1947 zufolge, die sich vermutlich auf diese Deportation bezog, habe die

der Verladung der Menschen beiwohnende Pfarrerswitwe Meta Ulmke geschrien: „Diesen Itzigs sollte man erst den Bauch aufschneiden und

[sie] dann wegbringen!“ Am 31. Juli 1942 verließ der Transport den Bielefelder Güterbahnhof nach Theresienstadt.

Theresienstadt wurde in der NS-Propaganda als sogenanntes Alters- und Vorzugsghetto für Juden über 65 Jahre und für diejenigen mit Kriegsauszeichnungen auf zynische Weise verklärt und als angebliche „jüdische Mustersiedlung“ ausländischen Delegationen vorgeführt. Diesen Juden wurden sog. Heimeinkaufsverträge angeboten, in denen ihnen bis zu ihrem Lebensende angemessene Unterbringung, Verpflegung und ärztliche Versorgung zugesichert wurden. Die harte Realität des Ghettos traf insbesondere die hochbetagten Menschen. Viele von ihnen überstanden Hunger, Krankheiten und die Leiden des Lagerlebens nicht lange.

Vom Detmolder Transport waren auch die Bewohner und Bewohnerinnen

des jüdischen Altersheims in der Gartenstraße 6 betroffen. Zu ihnen gehörte Rebekka Berger. Sie starb in Theresienstadt nach kurzer Zeit im Oktober 1942 im Alter von 84 Jahren. Johanna Levy überlebte 89-jährig dort nur zwei Wochen. Sophie Plaut und Bertha Obermeier starben im Alter von 86 Jahren ebenfalls nach kurzer Zeit. Im Herbst 1942 waren etwa 50% der Inhaftierten über 65 Jahre alt. Als kurze Zeit später alte Menschen direkt in die Vernichtungslager deportiert wurden, sank dieser Prozentsatz. Insofern umfasste der Zeitraum, in dem man Theresienstadt als „Altersghetto“ bezeichnen konnte, nur ein halbes Jahr.

Arthur Buchholz, der bereits schwerkrank ins Ghetto getragen werden musste, wurde dort noch unter entsprechenden Bedingungen operiert. (Foto 4) Er überlebte den Eingriff um zwei Wochen. Emilie Frank, die Schwiegermutter von Moritz Herzberg, wurde in ihrem 92. Jahr in Theresienstadt um ihr Leben gebracht. (Foto 5) Einige erhalten gebliebene „Todesfallerklärungen“ des dortigen Ältestenrates geben eine unsichere Auskunft über die Todesursachen.

Nachrichten über Massendeportationen und erste Nachrichten über Vernichtungen riefen die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit hervor, die durch propagandistische Täuschungen wie den Propagandafilm „Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet“ oder durch eine großangelegte „Stadtverschönerungsaktion“ im Jahr 1943 beruhigt werden sollte. Vor allem kranke Häftlinge oder diejenigen, die wegen ihres Aussehens nicht dafür taugten, einer ausländischen

Delegation vorgeführt zu werden, wurden nach Auschwitz deportiert. Im Rahmen der „Verschönerung“ Theresienstadts traf dies im Dezember des Jahres 5000 Menschen.

Theresienstadt galt wegen zahlreicher Musiker, Schauspieler, bildender Künstler, die dort leben mussten, auch als „Künstlerghetto“, wo Opern unter schwierigsten Bedingungen zur Aufführung gebracht wurden. Auch andere musikalische Beiträge – sicher auch ein Element der Selbstbehauptung – mochten an eine Welt erinnern, die für die Ghettobewohner mehr als jenseits ihrer Lebensrealität war. Raphael Schächter, ein tschechischer Dirigent, studierte mit Ghettobewohnern

ohne Noten Verdis Requiem ein. Wenn Deportationen große Lücken rissen, wurden schnell andere Sänger gefunden. Als das Stück vor ihrer Deportation zum letzten Mal erklang, sangen sie die katholische Totenmesse für sich selbst. Kaum jemand der Beteiligten überlebte.

Zu Theresienstadt gehörte nicht nur die sog. Kleine Festung, in dem ein Gestapo-Gefängnis eingerichtet wurde. Berichte von Überlebenden zeugen von den Qualen der dort gefangenen Menschen. Theresienstadt zählte zudem neun Außenlager, sog. Außenkommandos. Und Theresienstadt

war ein Transitlager auf dem Weg in die Vernichtungslager. So wurde Rosa Levysohn, die noch eigens für Theresienstadt Möbel hatte anfertigen lassen, ebenso wie der 86-jährige Julius Beerens im September 1942 von dort in das Vernichtungslager Treblinka deportiert.

Ab dem 26. Oktober 1942 hatten die Transporte aus Theresienstadt „in

den Osten“ nur noch als einziges Ziel: Auschwitz II - Birkenau. In dieses Vernichtungslager ging die Hälfte der 63 Transporte, die aus Theresienstadt abfuhren. So erhielt das vermeintliche Vorzeigeghetto den Beinamen „Wartehalle für Auschwitz“. Auguste und Bernhardine Michaelis-Jena hatten im Detmolder Altersheim noch für die jüdischen Menschen gesorgt. Im Mai 1944 wurden sie aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Auch Frieda und Eduard Kauders wurden in diesem Jahr in das Vernichtungslager verschleppt. Ludwig Frenkel, der kleine Bruder von Karla Raveh und Schüler der jüdischen Schule in Detmold, wurde im Oktober 1944 aus Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Er wurde zehn Jahre alt. (Foto 6) Seine Eltern, seine Geschwister starben ebenfalls dort. Nur Karla überlebte.

Dass seine Frau Johanna und seine Tochter Gerda ebenfalls noch nach Auschwitz deportiert wurden, erlebte Moritz Herzberg nicht mehr. Er war einige Monate zuvor den Leiden der Haft erlegen.

Alle Genannten stehen stellvertretend für die Detmolder Opfer. Menschlichkeit, jene normative Qualität des Menschseins, hatte für sie schon lange nicht mehr gegolten. In ihrem Dasein hatte sich eine

Ideologie des Hasses erfüllt.

Emma und Minna Ries aus der Sachsenstraße überlebten Theresienstadt und kehrten nach ihrer Befreiung zurück nach Detmold. Dort trafen sie auf erstaunte Gesichter. Nachbarn, die mit ihrer Rückkehr nicht gerechnet hatten. Gewartet hatte niemand auf sie.

Detmold, im Juli 2022

Detmold – die Stadt der drei Synagogen

|

| Ehemaliges Bethaus, Bruchmauerstraße 37 im Jahr 2020. (Foto: Volker Buchholz) |

Ein Beitrag zum Festjahr 2021 – 1700 JAHRE JÜDISCHES LEBEN IN DEUTSCHLAND

von Gudrun Mitschke-Buchholz

In diesem Jahr wird die lange Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland als wichtiger Bestandteil der europäischen Kultur durch ein Festjahr gewürdigt. Seit 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Das erste schriftliche Zeugnis jüdischer Kultur stammt aus dem Jahr 321 und damit bereits aus der Zeit der Spätantike. Unter dem Namen #2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland werden bundesweit rund tausend Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen, Musik, Podcast, Theater und Filme ausgerichtet. Ziel dieses Festjahres ist laut der Initiatoren, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen und dem erstarkenden Antisemitismus entgegenzutreten.

Auch in Detmold lassen sich noch Spuren und Zeugnisse der weitestgehend zerstörten jüdischen Lebenswelt finden. Bemerkenswerterweise fanden sich in der Kleinstadt Detmold neben einem privaten Betraum drei jüdische Gotteshäuser, von denen heute noch zwei erhalten sind. An die im Jahr 1907 eingeweihte und während der Ausschreitungen des Novemberpogroms 1938 zerstörte Neue Synagoge erinnert nur noch eine Gedenktafel in der Lortzingstraße. Die erhaltene Alte Synagoge, Exterstraße 8, dient heute einer Freikirche als Gotteshaus. Das benachbarte „Vorsängerhaus“ zur Externstraße dokumentiert seine wechselvolle Geschichte durch seine hebräische Inschrift.

Lange Zeit unbeachtet war hingegen das Bethaus in der Bruchmauerstraße 37. Das unscheinbare und bereits deutlich vom Verfall gezeichnete Gebäude war lange vergessen und in seiner bau- und auch stadtgeschichtlichen Bedeutung vollkommen unterschätzt und verkannt. Was noch 1988 als Gartenhaus in die Denkmalliste der Stadt Detmold aufgenommen wurde, ist eine freistehende Hofsynagoge. Dies konnte durch die Forschungen der LWL-Denkmalpflege und durch die Auswertung archivalischer Quellen im Stadtarchiv Detmold und Landesarchiv NRW nachgewiesen werden. Dieses Bethaus gilt demnach als frühester Beleg für den Typ einer freistehenden Synagoge in Nordwestdeutschland. Durch dendrochronologische Untersuchungen der verbauten Hölzer konnte die Errichtung des Kerngerüstes auf 1633 datiert werden und damit weitaus früher als bis dahin angenommen. Das Gebäude wurde somit zu einem Zeitpunkt errichtet, als sich einige jüdische Familien nach der Vertreibung der Juden im Jahre 1614 aus der Grafschaft Lippe wieder in Detmold niedergelassen hatten und auch wieder Gottesdienste abhalten wollten.

Wie für frühneuzeitliche Synagogen charakteristisch, liegt des Detmolder Bethauses etwas versteckt im Hof hinter dem ehemaligen Spangenbergschen Haus, Krumme Straße 28. Es weist eine nur sehr kleine Grundfläche von 34,5 m² auf und war, den religiösen Vorschriften gemäß, nach Osten ausgerichtet. An der Ostwand befand sich eine Vorrichtung für die Aufbewahrung der Thorarollen. Die religiösen Regeln besagen ebenso, dass aus der Richtung Jerusalems Tageslicht einfallen muss, und auch dies war hier durch eine entsprechende Fensteröffnung gegeben. Der Betsaal war im Erdgeschoss und umfasste die gesamte Grundfläche des Hauses. Der Standort der Bima, also des Vorlesepultes, befand sich vor dem Thoraschrein im Mittelteil des Betraumes. Rekonstruieren ließ sich zudem eine Frauenempore mit zwei hintereinander stehenden Bänken für jeweils fünf bis sechs Frauen.

Die Judenschaft hatte nachweislich 1723 das Gebäude vom Stadtmusikanten Julius Hardewig Spangenberg nur angemietet. Das war nicht ungewöhnlich, da es Juden bis in das 18. Jahrhundert nicht erlaubt war, Immobilien zu besitzen. Möglicherweise bedingt durch die räumliche Enge und auch durch die ungesicherten Mietverhältnisse, schuf sich 1742 die Detmolder jüdische Gemeinde durch den Umbau einer Scheune eine neue Synagoge in der Exterstraße 8 (Alte Synagoge), die zu kaufen ihnen durch Genehmigung vom Stadtrat und vom Landesherrn Simon August erlaubt war.Dem 2010 durch den Eigentümer des nur vermeintlichen Gartenhauses gestellten Antrag auf Abbruch zugunsten der Errichtung von Parkplätzen wurde aufgrund der Forschungen nicht stattgegeben.

Der Denkmalwert des auch überregional bedeutsamen Bethauses wurde durch die Behörden eindeutig begründet. Zwingend notwendige weitere wissenschaftliche Untersuchungen könnten die Erkenntnisse zu dem Bethaus in Detmold weiter vertiefen. Es gilt weiterhin, dieses Kleinod mit großer historischer Bedeutung vor dem endgültigen Verfall zu retten.

Weitere Informationen finden sich in:

Fred Kaspar und Peter Barthold: Ein Gebäude macht Geschichte. Das vergessene jüdische Bethaus von 1633 in Detmold, Bruchmauerstraße 37. In: Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde, 86 (2017), S. 155-172

sowie in

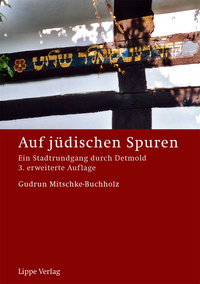

Gudrun Mitschke-Buchholz: Auf jüdischen Spuren. Ein Stadtrundgang durch Detmold. 3. Aufl. – Lage 2020, S. 47-49. Hier findet sich nicht nur ein Kapitel zum Bethaus, sondern Informationen zu mehr als zwanzig weiteren Orten jüdischer Tradition und Kultur in Detmold. Diese Orte werden in den öffentlichen Stadtführungen „Auf jüdischen Spuren“ mit Gudrun Mitschke-Buchholz zwischen Mai und Oktober gezeigt.

Auf jüdischen Spuren

|

Ein Stadtrundgang durch Detmold

von Gudrun Mitschke-Buchholz

Panu Derech - Beiträge zur jüdischen Regionalgeschichte, Schriftenreihe der GCJZ Lippe, Bd. 21

Detmold 2020, 3. überarbeitete Auflage Auflage, 100 Seiten, ISBN 978-3-89918-080-0, 12,90 Euro

Über Jahrhunderte haben Jüdinnen und Juden das Leben und auch den Wandel der Stadt Detmold mitgeprägt und gestaltet. Wer sich heute auf jüdische Spuren begibt, hat jedoch Mühe, die steinernen Zeugnisse zu finden, die das reiche Kulturerbe vor Augen führen und dokumentieren könnten, denn der größte Teil dieser Lebenswelt wurde zerstört oder deren Spuren verwischt.

In dem nun erschienen Stadtrundgang, der auch durch das Stadtarchiv Detmold unterstützt wurde, werden Stätten der religiösen Kultur, Wohn- und Geschäftshäuser aus ehemals jüdischem Besitz und auch Spuren der Entrechtung und Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung gezeigt. Ebenso wird auf die Detmolder NS-Institutionen verwiesen, die für Ausgrenzung, Verfolgung und Deportation der jüdischen Menschen verantwortlich waren. Eine beiliegende Karte erleichtert auch Ortsfremden die Orientierung. Das Buch liegt in einer dritten, vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage vor.

Der Band ist beim Verlag, bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e. V., in den örtlichen Buchhandlungen und in der Tourist-Information der Stadt Detmold erhältlich.

Detmolder Verfolgte des NS-Regimes. Zur aktualisierten Fassung der Gedenktafel für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft

Vortrag von Gudrun Mitschke-Buchholz am 13. Februar 2025

Wir stehen erst am Anfang eines sehr geschichtsträchtigen Jahres, in dem sich einige entscheidende – wie man so sagt - runde Jahrestage finden. Vor 80 Jahren wurde Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Der Internationale Holocaust-Gedenktag bezieht sich auf dieses Datum, auf diese Befreiung, die für viele der ehemaligen Häftlinge keine Freiheit bedeutete. 80 Jahre, das ist etwa ein Menschenleben. Viele, die sich noch erinnern konnten, haben wir verloren. Der 80. Jahrestag des Kriegsendes im Mai, wiederum ein Tag der Befreiung, ist sicherlich nicht nur für uns einer der bedeutsamsten. Den Termin für diesen Vortrag am heutigen 13. Februar – den 80. Jahrestags der Bombardierung Dresdens und der entsetzlichen Folgen – habe ich nicht unter der Prämisse dieser Bedeutsamkeiten gewählt. Wichtig erscheint mir angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre meiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass die symbolische Menschenkette der Dresdener Stadtgesellschaft als Schutz vor rechter Vereinnahmung hält. Was halten wir dagegen?

Vor fast genau 30 Jahren, im November 1995, konnte ein Meilenstein der Detmolder Stadtgeschichte und ihrer Erinnerungskultur der Öffentlichkeit überantwortet werden. 1995 – 50 Jahre nach Kriegsende wurde die Gedenktafel, in ihrer ersten Fassung, für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft feierlich eingeweiht. Damit erfuhren die Gedenkstätte und der Gedenkstein im Rücken der Alten Synagoge eine Erweiterung, die diesen Ort zu einem wichtigen Ensemble des Gedenkens machte. Vielleicht erinnern Sie sich, mit so etwas wie Stolz hatten wir wenige Jahre zuvor auf das neu errichtete Mahnmal geschaut. Der Hinweis der Überlebenden und deren Nachfahren jedoch, dass wir mehr als 40 Jahre nach dem Kriegsende gebraucht hatten, um endlich öffentlich sichtbar die Toten zu würdigen und unserer Verantwortung öffentlich sichtbar nachzukommen, ernüchterte und beschämte uns gleichermaßen. Mit der Gedenktafel, auf der 151 Namen verzeichnet waren, wurde aber nichts weniger als ein Paradigmenwechsel in der Detmolder Erinnerungskultur vollzogen.

Denn bislang wurde auch auf dem Gedenkstein an der Alten Synagoge namenlos der Opfer der NS-Gewaltherrschaft gedacht, vor allem der 6 Millionen jüdischen Toten. 6 Millionen Jüdinnen und Juden, über 60 Millionen Todesopfer des 2. Weltkriegs – das waren die Zahlen, unvorstellbare Ausmaße einer Katastrophe. Diese Unvorstellbarkeit ließ viele verstummen, fassungslos und um Worte ringend. Einerseits. Doch andererseits bot gerade diese Unvorstellbarkeit die Möglichkeit einer schützenden Distanz oder auch den Versuch, der Realität auszuweichen. Die Gedenkkultur stand vielfach vor dieser unvorstellbaren Zahl: Die Opfer. Dies spiegelte und spiegelt sich bis heute in Formulierungen auf Gedenksteinen und auch in den Reden, in denen Formulierungen wie „das dunkelste Kapitel unserer Geschichte“ zum festen Kanon gehören. Holocaust und Shoah, auch diese Begriffe taten und tun ihr Übriges. Aber was verändert sich, wenn wir stattdessen von Völkermord und statt von Schuld von Verantwortung sprechen? In „das dunkelste Kapitel“ kann doch längst durch Dokumente, Beweise, Lebensberichte und mehr – um im Bild zu bleiben – Licht gebracht werden. Und was verändert sich, wenn aus der Gruppe der „Opfer“ Menschen hervortreten? Wenn es nicht mehr „die Namenlosen“ sind, sondern wenn uns Bertha Gerson, Leo Silberberg, Josef Happe, Hans Stephan oder Emma Höveler zumindest durch die erhaltenen Unterlagen entgegentreten? Mit der Gedenktafel wurde dieser Paradigmenwechsel auch in unserer Stadt dokumentiert - und es wurde schwerer auszuweichen. Nun waren die Namen von Menschen verzeichnet, die der Stadtgesellschaft angehört hatten, Nachbarn, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner oder Kollegen, die nun in einem symbolischen Akt wieder zurückkehrten und sichtbar wurden. Sie traten aus dem namenlosen Ungefähren und aus dem Schatten der mangelnden Kenntnisse hervor. Damit erhielt die Gedenk- und Erinnerungskultur eine andere Qualität: Eine konkrete Erinnerung im öffentlichen Raum.

151 Namen waren nun auf dieser ersten Tafel zu lesen. Neun von ihnen gehörten zu nicht-jüdischen Verfolgten. Und auch dies dokumentierte bereits eine Haltung den Verfolgten und den einzelnen Verfolgtengruppen gegenüber, die keinen Unterschied machte, die nicht durch eine Rangfolge bewertete – und die nicht selbstverständlich war.

Die Dimension des Völkermordes an den Jüdinnen und Juden spiegelte sich auch in Detmold wider. Bis dahin waren die Namen der Verfolgten nirgends zusammengefasst verzeichnet. Nirgends konnten die damals noch lebenden Angehörigen sehen, dass ihrer toten Familienmitglieder gedacht wurde oder dass sie öffentlich sichtbar gewürdigt wurden. Aber nicht nur die Nachfahren fanden sie nicht, auch wir – die Nachkommenden – hatten keinen Ort, an dem der Menschen gedacht wurde, die der größten Katastrophe der Geschichte auch der Stadt Detmold zum Opfer gefallen waren. Manche von Ihnen erinnern sich: Wolfgang Müller, 1995 schwer von seiner Erkrankung gezeichnet, war schon lange den Spuren der Verfolgten maßgeblich und einem Pionier gleich nachgegangen und konnte nun das Ergebnis seiner Arbeit auf dieser ersten Tafel sichtbar machen. An diesem Abend konnte er diese Rede, sein Vermächtnis, nicht zu Ende vortragen, weil er – zu sehr geschwächt – der Wucht dessen, wovon er zu sprechen hatte, nicht standhielt. Zudem standen Nachfahren, Familienangehörige der Ermordeten, die zu dieser besonderen Gedenkfeier eingeladen und zu Freunden geworden waren, direkt vor ihm. Er sprach über die bisher „radikalste Tatsache der Weltgeschichte“, der Vernichtung der europäischen Juden, und musste abbrechen. Micheline übernahm die Fortsetzung nicht nur dieser Rede an diesem Abend. Vorausgegangen waren Wolfgangs eingehende Recherchen in alten Klassenbüchern der früheren Mädchenschule, an deren Nachfolgerin er Lehrer war. Eine wissenschaftliche Erforschung dieser Lebenswege ermöglichte seine Arbeit als Archivpädagoge am damaligen Staatsarchiv. „Die Opfer“ erhielten nun durch die dort verwahrten und ausgewerteten Dokumente einen Namen und einen Teil ihrer Lebensgeschichte.

Von Beginn an war es Konsens, dass die Betroffenen aller Verfolgtengruppen hier abgebildet werden sollten, um einer Hierarchisierung der Opfer, einer Einteilung in richtige und nichtrichtige oder nichtganzrichtige Opfer, an deren Spitze die Ermordeten von Auschwitz stehen und die mit denen als „asozial“ Verfolgten endet, nicht das Wort zu reden. Dies ist nicht selbstverständlich, denn an vielen Orten wurde ausschließlich der jüdischen Verfolgten gedacht.

Vor kurzer Zeit erhielt ich einen Anruf aus einer Stadt dieser Region, wo in einem der Stadtteile durch eine Gedenktafel ausschließlich an die jüdischen Verfolgten erinnert werden sollte. Kritisch angemerkt wurde, dass auf der Detmolder Gedenktafel ja „ein großes Durcheinander“ herrsche. Ob man denn nicht wenigstens, wenn man schon andere Verfolgtengruppen mitaufnehmen müsse oder wolle, die einzelnen Gruppen in eindeutiger Reihenfolge und Anordnung kenntlich machen könne. Was für ein Ansinnen. Welche Kriterien sollte ich dieser Anordnung zu Grunde legen, die der Täter?

Bereits bei der Einweihung der ersten Gedenktafel wurden der Wunsch und das Ziel formuliert, nicht nur bei der Nennung von Namen zu bleiben, sondern die einzelnen Lebensweges der Verfolgten zu erforschen und in einem Gedenkbuch zu dokumentieren. Insofern sind Gedenktafel und Gedenkbuch untrennbar miteinander verbunden und ohne einander nicht denkbar. Die Tafel ist sozusagen ein Abbild des Gedenkbuches, und so werde ich in meinen folgenden Ausführungen über beides sprechen. Mit dem Gedenkbuch, das schon lange kein Buch mehr ist, sind nicht nur die Namen der Menschen öffentlich sichtbar und zugänglich, sondern auch ihre Geschichte, soweit dies durch die überlieferten Dokumente möglich ist. Denn das, was zu rekonstruieren ist, stammt aus den Akten der Täter, aus Verwaltungsvorgängen, von Listen und nur in den wenigsten Fällen aus persönlichen Hinterlassenschaften. Aber was weiß man, wenn man das weiß? Die Unkenntnis all dessen, was den jeweiligen Menschen ausmacht, bleibt dem Forschenden, bleibt uns verschlossen. Dies sind die Grenzen dieser Arbeit, aber gerade diese fehlenden Kenntnisse, diese Leerstellen eines Lebenslaufs, dieses Ich-weiß-es-nicht birgt aus meiner Sicht etwas sehr Kostbares, etwas Wertvolles in sich: nämlich Respekt und Hochachtung.

2001 erschien die Druckfassung des Detmolder Gedenkbuches, in dem nun 162 Lebenswege nach vertiefter Recherche verzeichnet waren. Durch die Erforschungen von Detmolder Verfolgten und ihren Biografien in Gedenkstätten, Archiven und in den seltenen Glücksfällen eines persönlichen Nachlasses, durch Interviews mit Nachfahren konnte im Mai 2001 eine zweite Fassung der Gedenktafel installiert werden. Die Gedenktafel hatte sich bereits als fester Bestandteil der Erinnerungskultur in Detmold etabliert. Auch die Namen dieser Vertriebenen, Ausgeschlossenen, Nicht-Dazugehörigen, Vergessenen und Verdrängten, derer, die den starren Blick nach vorn in eine gewiss bessere Zukunft (allerdings ohne sie) störten, waren nun im öffentlichen Raum dokumentiert.

Forschung endet nicht. Und dass noch lange kein Ende erreicht war und noch lange nicht alle gefunden worden waren, deren Namen auf der Gedenktafel erscheinen sollten, wusste natürlich auch der ehemalige Stadtarchivar Andreas Ruppert. Zusammen mit ihm und einer kleinen Arbeitsgruppe konnten zwölf weitere Verfolgte ermittelt und deren Verfolgungsgeschichte dokumentiert werden. Ihre Namen fanden sich auf einer zusätzlich angebrachten Tafel. Im November 2013 konnte sie relativ unbemerkt – nun ohne Einweihung und ohne eine Ansprache – der öffentlichen Erinnerung übergeben werden. Zu lesen waren nun auch die Namen von Else, Siegfried und Inge Brandt, Erich Echterhoff, Hermann Filges, Josef Happe, Reimer Hehnke, Irmgard Heiss, Jette Ries, Margot Rothenberg und Albert Schmick. Auf dieser Tafel war auch der Name von Herbert Levi aus Rohden im Landkreis Waldeck-Frankenberg zu lesen, der als Elfjähriger die Schule in der Gartenstraße 6 besucht und bei sogenannten Pensionseltern gelebt hatte. Meine späteren Recherchen ergaben allerdings, dass Herbert Levi überlebt hatte. Auf den Gedenktafeln und im Gedenkbuch waren zu diesem Zeitpunkt all diejenigen verzeichnet, die die Verfolgungszeit nicht überlebt hatten und ermordet worden waren. Die Überlebenden waren bis dato hingegen nicht dokumentiert, was einem Opferbegriff entsprach, der nicht haltbar ist. Denn waren diejenigen, die schwer geschädigt aus den Lagern befreit wurden oder ins Exil getrieben worden waren, diejenigen, die trotz allem zurückkehrten oder für die „nie wieder“ bedeutete, nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen, keine Opfer? Die Frage beantwortet sich natürlich von selbst. Die Festlegung der Aufnahmekriterien auf die Detmolder Gedenktafel und ins Gedenkbuch waren – und dies sei ganz deutlich gesagt – nicht auf jenes absurde Opferverständnis zurückzuführen, sondern war viel eher auf die Machbarkeit. So gab es für die Erarbeitung des Gedenkbuches nur ein Jahr Zeit, und vor diesem Rahmen mussten jene Entscheidungen getroffen werden, die allerdings erst 2023 dem skizzierten Opferbegriff angepasst wurden. Endlich werden nun auch diejenigen Verfolgten aufgenommen, die lange Jahre der Entrechtung, des Exils oder der Lagerhaft überlebt haben.

2013 gab es also die zusätzliche Tafel durch Andreas Ruppert. Die restlichen Tafeln blieben von Änderungen und notwendigen Korrekturen unberührt. Da aber die Forschungen beständig weiterliefen und immer wieder neue Lebensläufe zu dokumentieren waren, bildete die Gedenktafel schon länger nicht mehr den aktuellen Forschungsstand ab, der im nunmehr digitalen Gedenkbuch nachzuvollziehen war. Es ist – so meine ich – eine Besonderheit der Detmolder Gedenktafel (www.gedenkbuch-detmold.de), dass die Forschung aber beständig fortgesetzt und der jeweilige Kenntnisstand auf der dann aktualisierten Gedenktafel sichtbar wird

Sie erinnern sich, begonnen wurde mit 151 Namen von Verfolgten. Heute nun, 30 Jahr später, können wir 226 Namen auf der neuen Gedenktafel lesen. Zu den bislang aufgenommenen Verfolgtengruppen zählen Jüdinnen und Juden, die die weitaus größte Opfergruppe auch in Detmold darstellen, politisch Verfolgte, als „arbeitsscheu“ und „asozial“ Verfolgte, Opfer der „Euthanasie“ (Krankenmorde), Zeugen Jehovas bzw. Bibelforscher, Sinti und Roma, Deserteure und auch Opfer der NS-Justizverbrechen.

Es gilt aber, nicht nur über Zahlen zu sprechen, sondern über die Menschen, die sich hinter den Namen verbergen. Neu dokumentiert sind nun 75 weitere Namen von Menschen, die zu Feinden erklärt wurden, weil sie einem anderen Glauben zugehörten oder aus einem angeblich falschen Land der „Untermenschen“ stammten, die als lebensunwert galten und zu „Ballastexistenzen“ herabgewürdigt wurden, die der NS-Justiz und auch Militärjustiz in die Hände fielen, die einem gnadenlosen Arbeitsterror ausgeliefert waren, die einen angeblich unsittlichen Lebenswandel führten, der jenseits von Mutterkreuz und arischem Idealbild war, oder weil sie als Zigeuner ohnehin schon lange über den Rand der Gesellschaft getrieben worden waren. Sie alle bilden ein komplexes Bild der damaligen Detmolder Stadtgesellschaft. Ich möchte Ihnen einige Lebenswege von Verfolgten vorstellen, und ich weiß, es mag in dieser Dichte eine Zumutung sein, der zu stellen wir uns aber abverlangen sollten.

Auf der neuen Gedenktafel finden sich die Namen weiterer Jüdinnen und Juden, deren Zu- und Abwanderungen auch ihre Mobilität, die manche nur zwangsweise auszuüben hatten, verdeutlichen. Interessant auch in dieser Hinsicht und im Hinblick auf Lebenswelten sind junge jüdische Frauen. Sie lebten für einen kürzeren Zeitraum in Detmold und wohnten hier in jüdischen Pensionaten. Vermutlich wählten sie oder deren Eltern diese von Jüdinnen geführten Häuser, weil sie fern ihrer Heimatorte einen entsprechenden Rahmen mit gewohnten Sicherheiten boten. Zudem wurden sie in manchen Pensionen auch in gesellschaftliche Umgangsformen und in hauswirtschaftlichen Fertigkeiten ausgebildet und auf ein Eheleben vorbereitet. In Inseraten versprachen die in vorrangig größeren Städten ansässigen Institute speziell auch jüdischen Frauen eine wissenschaftliche und gesellschaftliche Ausbildung, die ein kulturelles Leben ebenso mit einschloss wie jene Unterweisungen in Haushaltsführung. Manche wiesen auch explizit auf die Einhaltung religiöser Regeln und Werte hin. In Detmold gab es drei solcher Pensionate: in der Emilienstraße bei Emilie Michaelis-Jena, in der Moltkestraße bei Thirza Jacobsberg und bis 1905 führte auch Emma Leeser solch ein Institut bevor sie nach Köln verzog. Else Goldstein aus Krefeld z.B. lebte als Haustochter in der Emilienstraße und konnte dann als Hausangestellte in Krefeld und Essen Anstellungen finden. Ihre Spuren führen über Düsseldorf in das Ghetto Litzmannstadt, das für sie nur eine Durchgangsstation war, bis sie im Vernichtungslager Kulmhof bzw. Chelmno ermordet wurde. Auch Else Grünewald war Pensionärin, wie es die Meldekarten als ihren Beruf dokumentieren. Auch sie wohnte in der Emilienstraße. Else Grünewald wurde nach Riga deportiert. Ilse Marmorstein gehörte ebenfalls zu den Pensionstöchtern. Ihr Leben endete in Maly Trostinec bei Minsk.

Neu auf der Gedenktafel und im Gedenkbuch ist auch Hedwig Gutwer. Sie gehörte zu den sogenannten Ostjuden, die aus Angst vor den Pogromen und aus wirtschaftlicher Not am Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland kamen. Ihre Familie stammte aus Rozniatow in Galizien – eines jener Stetl mit einem großen jüdischen Bevölkerungsanteil, immerhin waren es 1939 noch fast 42 %. Hedwig Gutwers Familie kam 1908 nach Detmold. Manche von Ihnen dürfte der Name Anna Vogelhut etwas sagen. Sie war eine der Schwestern von Hedwig Gutwer, geborene Bleicher genannt Soltys-Gottlieb – das sehr spezielle Namensrecht überforderte schon damals nicht nur die deutschen Behörden – und mich auch. Die langwierigen Bemühungen ihrer Angehörigen um Einbürgerung, die nach Jahren endlich errungen werden konnte, um unter den Nationalsozialisten wieder entzogen zu werden, verdeutlichen neben weiteren Schwierigkeiten ihren fragilen sozialen Status. Hedwig Gutwer lebte mit ihrem Mann und ihrer Tochter später in Langendreer, floh bereits im Mai 1933 nach Bedrohungen und Verwüstungen ihres Geschäftes nach Antwerpen und wegen des deutschen Überfalls auf Belgien in einen kleinen Ort, Vaudreuille, in der Haute Garonne In Frankreich. Ein abgelegenes kleines Dorf, das vielleicht gerade deshalb nicht im Fokus oder im Interesse der Behörden stand. Zu den 128 Bewohnern des Dorfes kamen 80 Geflüchtete. Die Familie Gutwer befreundete sich mit dem Bürgermeister Juilla und dessen Familie – doch retten konnten sie sie nicht. Emanuel Gutwer war schon längere Zeit in verschiedene Internierungslager eingewiesen worden, als ein Nachbar Hedwig und Gerda Gutwer denunzierte. Ins Gedächtnis brannte sich wohl nicht nur der Familie Juilla das Bild von Hedwig Gutwer und ihrer Tochter auf der Brücke von Vaudreuille, als sie aus ihrem letzten Exilort weggebracht wurden und denen sie nichts hatten mitgeben dürfen, was ihnen die letzten Zeichen von Menschlichkeit hätten sein können. Hedwig, Emanuel und Gerda Gutwer wurden über Drancy nach Auschwitz deportiert. Von den ursprünglich 1013 Menschen aus diesem Transport überlebten 27. Die Familie Gutwer gehörte nicht zu ihnen. Sie wurden vermutlich unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet.

Das letzte Bild der Gutwers auf der Brücke von Vaudreuille ist natürlich nicht meines, aber es lebt inzwischen auch in meinem Gedächtnis verlässlich weiter, und dies sagt etwas aus über die Macht der Bilder. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Hedwig Gutwers Biogramm im Gedenkbuch nahm ein Mann aus Frankreich, Thomas Algans, Kontakt zu mir auf und bot mir einen Austausch, eine Zusammenfassung der Ereignisse in Vaudreuille und zahlreiche Dokumente an, die er akribisch in Archiven und Gedenkstätten zusammengetragen hatte. Er hatte dies getan, weil er durch seine Recherchen auch etwas über seine eigene Familiengeschichte erzählen konnte, denn Thomas Algans ist der Urenkel jenes Bürgermeisters Paul Juilla. Thomas‘ Mutter lebt noch heute in Vaudreuille, jenem noch immer kleinen Dorf, in dem eine Gedenktafel auch an die Familie Gutwer erinnert.

Nachfahren der Ermordeten leben über die Welt verstreut, und Thomas hat auch sie aufgespürt. Zwei von ihnen wohnen in Kanada und wollen als Dokumentarfilmer den Spuren der Familie nachgehen.

Auf der Gedenktafel finden sich auch die Namen von Menschen, die der NS-Justiz zum Opfer fielen. Sie gehören zumindest in Teilen zu den „vergessenen Verfolgten“. Es sind Menschen wie z. B. Fritz Büker unter ihnen, die sich öffentlich gegen den Unrechtsstaat gestellt hatten oder deren unbedachte Äußerungen sie zu „Staatsfeinden“ machten und die dann wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ verurteilt wurden. Letztere Straftaten und deren Konsequenzen sind allgemein bekannt. Nach ihrer Verurteilung zu extrem hohen Haftstrafen und oftmals Ehrverlust erfolgte Gefängnishaft, aus der sie jedoch nicht in die Freiheit entlassen, sondern umgehend in Konzentrationslager überstellt wurden. Diese „Täter“ erhalten heute oftmals – nicht von allen – Respekt für ihre widerständige Haltung.

Es finden sich aber auch hier in Detmold u. a. verurteilte Straftäter, deren Delikte wie Betrug oder Unterschlagung auch heute natürlich strafbar sind, die aber während des Terrorregimes mit völlig unverhältnismäßigen Strafen geahndet wurden, die Lagerhaft oder gar Todesurteil bedeuten konnten. Deutlich betont werden muss an dieser Stelle: Der NS-Strafvollzug stand außerhalb der Rechtsordnung. Insofern sind die als „Verbrecher“ oder als sogenannte Gewohnheitsverbrecher oder „Berufsverbrecher“ Inhaftierten und Ermordeten hier als Verfolgte der Gewaltherrschaft dokumentiert. Niemand, auch wenn er im heutigen Rechtsverständnis straffällig geworden ist, ist zu Recht in ein Konzentrationslager eingewiesen worden.

Als ein Teil der NS-Justizverbrechen traten die sog. Sondergerichte hervor, die außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit standen. Diese sind durch die massenhafte Verhängung von Todesstrafen bzw. langjährigen Zuchthausstrafen und/oder auch Inhaftierungen in Konzentrationslagern wegen meist geringfügiger Delikte bekannt. So wurde z. B. Leo Wilczynski nach Unterschlagungsdelikten und einem Handtaschenraub durch das Sondergericht Hannover als sog. Volksschädling wegen seiner „besonders großen verbrecherischen Gesinnung“, wie es im Urteil hieß, zweimal zum Tode verurteilt und im Strafgefängnis Wolfenbüttel hingerichtet. Die Unverhältnismäßigkeit von Strafe und Tat sowie die Vorenthaltung elementarer Grundrechte des Strafverfahrens, die eine exzessive Auslegung der ohnehin menschenrechtswidrigen NS-Gesetze ermöglichten, verdeutlichen, dass die Sondergerichte als Teil des nationalsozialistischen Unrechtsstaates anzusehen sind. Erst 1998 wurden diese Urteile der Sondergerichte durch das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege aufgehoben. Dieses Gesetz schloss mit seinen Änderungen 2002 endlich auch die Aufhebung der Urteile gegen Deserteure der Wehrmacht, Homosexuelle und im Jahre 2009 sogenannte Kriegsverräter mit ein.

Gustav Meierjohann wurden Diebstähle von verschmutzten und auf dem Boden liegenden Tabakblättern, Bonbons und Zucker bei der Reichsbahn angelastet, wobei er laut Anklageschrift die Situation mit zahlreichen Hilfsarbeitern und ausländischen Zwangsarbeitern und die daraus folgende mangelnde Beaufsichtigung der Beschäftigten ausgenutzt habe. Er wurde als sog. Volksschädling "wegen der besonderen Verwerflichkeit seiner Tat" wegen "fortgesetzten einfachen Diebstahls unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse" durch das Landgericht Detmold zu vier Jahren Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf vier Jahre verurteilt. Gustav Meierjohann wurde zu schwerster Zwangsarbeit in einem Rüstungsunternehmen in Hildesheim eingesetzt, die er nicht überlebte. Er starb am 27. Januar 1945.

Auf der neuen Gedenktafel findet sich nun auch der Name eines Deserteurs und im Gedenkbuch können wenige Spuren seines Lebens nachgezeichnet werden. Durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde ich auf Hans Güse aus Detmold aufmerksam gemacht. Er war einfacher Soldat, ein Kanonier und versuchte 1944 zu desertieren. Er hatte ausgerechnet auf dem Bahnhof in Scharzfeld im Harz, der voll von Uniformierten und Soldaten war, versucht, zu fliehen und wurde als Fahnenflüchtiger erschossen. Hans Güse wurde zwanzig Jahre alt. Sein Grab findet sich am Rande des Friedhofs in Scharzfeld und damit fern seiner Heimatstadt und seiner Familie, neben Gräbern von russischen Kriegsgefangenen. Neben denen also, die auch nicht dazu gehörten. Es ist nicht mehr zu ermitteln, wer überhaupt für seinen Grabstein sorgte. Auf einer Gedenktafel des Volksbundes wird nun auch an Hans Güse erinnert und es wird mittels QR-Code auf seinen Eintrag im Detmolder Gedenkbuch verwiesen.

Zu den Schwächsten und Wehrlosesten einer Gesellschaft gehören Kranke und „Menschen mit Einschränkungen“. Das Ringen um die korrekte Begrifflichkeit dokumentiert einmal mehr den hochkomplexen und schwierigen Umgang mit Menschen, die unserer Unterstützung bedürfen. Während des NS-Regimes galten geistig, körperlich und psychisch Kranke als "Ballastexistenzen" und als Bedrohung für den "gesunden Volkskörper" und sollten aus der "Volksgemeinschaft" durch das „Euthanasie“ genannte Ermordungsprogramm im Sinne einer Utopie der idealen Menschenzüchtung entfernt werden. Ihr einziger Wert bestand noch darin, ob sie irgendwie zu Arbeiten eingesetzt werden konnten. War dies nicht oder nicht mehr der Fall, erlosch ihre letzte Daseinsberechtigung. Als maßgeblich galt zudem, welche Kosten sie verursachten und wie man diese minimieren konnte oder am besten ganz los wurde. Die Forschung geht davon aus, dass etwa 400.000 Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung, Kranke, Autisten und Kinder, die als "Idioten" eingestuft und herabgewürdigt wurden, bis 1939 zwangssterilisiert wurden. Ab 1939 und inoffiziell bis zum Kriegsende wurden etwa 200.000 Menschen durch Vergasung, Giftinjektionen, Vernachlässigung, Unterlassung oder Unterernährung getötet.

Menschen mit psychischen, geistigen und/ oder körperlichen Erkrankungen wurden hier aus der Region in Einrichtungen wie den von Bodelschwinghschen Anstalten-Bethel, der Heil- und Pflegeinrichtung Eben-Ezer oder der Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus untergebracht und allenfalls "verwahrt", bevor sie im Zuge der sogenannten dezentralen Euthanasie in mehrere Anstalten verlegt und wieder noch in andere eingewiesen wurden, um ihre Spuren zu verwischen. Am Ende dieser Odyssee standen Tötungsanstalten wie z. B. Hadamar. Durch eine vorsätzlich unsachgemäße medizinische Unterversorgung, gezielte Mangelernährung und Vernachlässigung wurden sie einem langen Sterben ausgeliefert. Auch auf der Detmolder Gedenktafel und im Gedenkbuch wird an Menschen erinnert, die diesem Morden zum Opfer fielen.

Emil Bojahr gehörte zu jenen Erkrankten, die im Zuge der dezentralen „Euthanasie“ durch viele Heilanstalten wie das Lindenhaus, in Gütersloh und Dortmund-Aplerbeck geschickt wurden, damit seine Spuren verwischten und niemand – und er selbst schon gar nicht – mehr wusste, wo er war. Auf der Detmolder Meldekarte wurde noch vermerkt, er sei nach Amerika ausgewandert als er schon längst in Gütersloh eingewiesen worden war. Große zeitliche Lücken in seiner Krankenakte und eine mindestens fragwürdige Medikation dokumentieren seine Vernachlässigung und auch wie selten sich überhaupt jemand um ihn bemühte. Letztlich wurde Emil Bojahr nach Eglfing-Haar in Bayern verschleppt, sicherlich wussten er und andere Kranke nicht, wo sie waren. Krank und geschwächt wurden die Menschen nach den Vorgaben des sog. Hungerkosterlasses vom 30. November 1942 mit völlig wertlosen Dingen, die man nicht einmal mehr entfernt Nahrung hätte nennen können, unterversorgt. Durch diesen Erlass konnten einem bestimmten Teil der Anstaltsbewohner die zum Überleben nötigen Lebensmittel entzogen werden – eine seit Jahren bestehende Praxis wurde nun nachträglich legitimiert. Zudem konnte der bewusste Nahrungsentzug als ärztlich verordnetes Tötungsmittel eingesetzt werden. Emil Bojahr wurde in ein sog. Hungerhaus auf dem Anstaltsgelände gebracht, wo er durch gezielten Nahrungsentzug seinem sicheren Tod preisgegeben wurde.

Rolf Bracht, 1935 in Detmold geboren, war infolge einer Erkrankung gehbehindert, alsbald auf einen Rollstuhl angewiesen, und er war auch in seinen sprachlichen Fähigkeiten eingeschränkt. Seine Familie wurde durch die Gesetzgebung, die ab 1941 den Familien mit behinderten Kindern das Kindergeld strich und später auch gestattete, die Kinder den Familien gänzlich zu entziehen, massiv unter Druck gesetzt. Letztlich gaben sie Rolf, der als „blasses, schwächliches“ aber „fröhliches“ Kind beschrieben wurde, in die Anstalt Eben-Ezer. Hier konnte Rolf Bracht anfangs noch den Schulunterricht besuchen. Der mangelnde und später ganz fehlende Kontakt zur Familie ließen das Kind verzweifeln. Der Mutter wurde nahegelegt, ihren Sohn – aus disziplinarischen Gründen – nicht mehr zu besuchen, bis seitens der Anstaltsleitung der Erfolg dieser Maßnahme vermeldet wurde, denn das Kind habe „in letzter Zeit kaum mehr geweint“. Dem Wunsch der Familie, ihren Sohn zurück nach Hause zu holen, wurde nicht stattgegeben. Es folgten fieberhafte Infektionen und Bluterbrechen, auf das man mit kalter Milch und Mondaminbrei reagierte. Eine Operation und weitere schwere Erkrankungen in den schlecht geheizten Räumlichkeiten und in jeder Hinsicht unterversorgt, versetzten das Kind in einen desolaten Zustand bis es das Bewusstsein verlor. Rolf Bracht starb 1943, etwa ein Jahr nach seiner Aufnahme in Eben-Ezer, im Alter von acht Jahren.

„Jeder Name zählt“, so heißt es in den Arolsen Archives. Und dort fand ich auch Unterlagen der Familie Höveler aus Pivitsheide, auf deren verballhornte Namen ich bereits im Holocaust Memorial Museum in Washington gestoßen war und zunächst nicht zuordnen konnte. In Arolsen fand ich für Eduard und Wilhelm Höveler Dokumente aus zweien der Emslandlager, Sachsenhausen, aus Wewelsburg, Neuengamme, Buchenwald, Mittelbau-Dora und Mauthausen: Sieben Jahre der Entrechtung, weil sie Zeugen Jehovas waren. Und beide Brüder haben diese Jahre überlebt, und es bleibt unfassbar. Nach den bis dahin geltenden Aufnahmekriterien wurden sie – weil sie überlebt hatten – nicht ins Gedenkbuch und auf der Gedenktafel aufgenommen. Jeweils 70 Seiten Dokumente, die einen Teil dieser Lebensgeschichten abbilden können, blieben somit stumm, und an diese Menschen wurde nicht erinnert. Als „fanatische Anhänger der Internationalen Bibelforscher Vereinigung“ wurden Eduard und Wilhelm Höveler und deren Familien mit Beginn des NS-Regimes verfolgt. Sie verloren ihre Arbeit, bekamen keine Arbeitslosen-Unterstützung, gerieten in finanzielle Nöte und kamen wegen ihrer Zugehörigkeit zu den Bibelforschern zunächst, 1936, in Gefängnishaft. Aus erneuter Verhaftung im Dezember 1938 wurde Eduard Höveler nicht mehr nach Hause entlassen, sondern kam in zwei Strafgefangenenlager im Emsland bis er, wie auch sein Bruder Wilhelm, der zunächst in Buchenwald und Sachsenhausen in Haft war, in der SS-Baubrigade I zu schwerster Zwangsarbeit eingesetzt wurde. Diese Baubrigade war in der Folgezeit unterschiedlichen Konzentrationslagern zugeordnet, was jeweils in der radikalen Bürokratie der Nationalsozialisten durch Zu- und Abgänge und neuen Häftlingsnummern und der Auflistung der Effekten, der letzten Habseligkeiten dokumentiert wurde. Was sich hinter diesen schier endlosen Listen und Formularen und Formblättern und neuen Nummern verbirgt, ist Arbeitsterror, u.a. für alle sichtbar im öffentlichen Raum der bombardierten Großstädte oder auch auf der Kanalinsel Alderney, wo ausgehungerte und kranke Häftlinge den Atlantikwall zu einer uneinnehmbaren Festung machen sollten – was sich hinter all den Dokumenten verbirgt, ist Gewalt, Folter und Not. Bibelforscher wie Wilhelm und Eduard Höveler wurden aufgrund ihrer durch den Glauben motivierten Zuverlässigkeit, ihres Fleißes und ihrer Ablehnung von Fluchtversuchen vorrangig in Arbeitskommandos wie den SS-Baubrigaden eingesetzt. Sie galten als gut ausgebildete Handwerker und als arbeitsame und disziplinierte Arbeiter, die aus der Sicht der SS für die geplanten Bauprojekte besonders geeignet schienen. Bibelforscher nahmen insofern eine besondere Rolle im Lagersystem ein, als sie auch Ämter der Häftlingsverwaltung inne hatten. Sie bemühten sich trotz der Haftumstände mit den grausamen Sanktionen weiterhin darum, ihren Glaubensgrundsätzen treu zu bleiben. Gerade dadurch wurden sie zu Hassobjekten ihrer Bewacher, die sie mit allen Mitteln brechen wollten. Ihr starker Glaube befähigte viele trotz der extremen Lagerbedingungen mit Gewalt, Hunger und Entkräftung und grassierenden Krankheiten dazu, sich auch anderen Häftlingen gegenüber solidarisch zu zeigen. Sie hielten heimlich Bibelstunden ab und schmuggelten religiöse Schriften und Bibeln in die jeweiligen Lager. Die von den Machthabern den Bibelforschern angebotene Möglichkeit ihrer Religionszugehörigkeit abzuschwören und freizukommen, lehnten die Brüder Höveler - wie viele andere Zeugen Jehovas auch - offenbar ab. Ihre Familien wurden derweil staatlich überwacht. Eduard Höveler hatte fünf Kinder, Wilhelm Höveler hatte mit seiner Frau Emma zwei Töchter. Ihre nunmehr alleinerziehenden Frauen sollten dazu gezwungen werden, ihre Kinder den Idealen des Nationalsozialismus gemäß zu erziehen. Emma Höveler weigerte sich. Sie würde eher "zusammen [mit ihnen] auf der Totenbahre liegen" als die Kinder im nationalsozialistischen Sinne zu erziehen. Emma Höveler wurde nach einer Denunziation nach Ravensbrück gebracht. Ihre beiden Töchter wurden ihr entzogen und in einer Erziehungsanstalt bzw. in einer Pflegefamilie zwangsweise untergebracht.

Als am 5. Mai 1945, also 3 Tage vor dem offiziellen Ende des Krieges, Mauthausen endlich durch die US-Armee befreit wurde, gehörten auch Eduard und Wilhelm Höveler zu den Geretteten. Sie beide und auch Emma Höveler kehrten zurück nach Pivitsheide. In einem Gerichtsverfahren, in dem geklärt werden sollte, wer die Denunziation zu verantworten hatte, trat Emma Höveler nicht als Zeugin oder gar Nebenklägerin auf. Sie verweigerte eine Aussage, da sie ein weltliches Gericht nicht anerkannte.

Als die Aufnahmekriterien für das Gedenkbuch endlich geändert wurden, konnte Emma, Wilhelm und Eduard Höveler in diesem Rahmen gedacht werden. In Erinnerung halten sollten wir auch die beiden Töchter, die ihrer Familie entrissen wurden.

Die Zeugen Jehovas, die Bibelforscher gehören ebenfalls zu den „vergessenen Verfolgten“. Ihre Geschichte während des Terrorregimes ist kaum im kollektiven Gedächtnis verortet. Ressentiments und Unverständnis mögen der Anerkennung im Wege stehen. Die Zeugen Jehovas fordern wohl als letzte Verfolgtengruppe ein Mahnmal, das an ihren defensiven Widerstand erinnert und die Opfer würdigt. Die Errichtung eines Mahnmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Zeugen Jehovas und auch die wissenschaftliche Erforschung der Verfolgungsgeschichte zur öffentlichen Anerkennung des Unrechts wurden am 9. Mai 2023 durch die Fraktionen der SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP beim Deutschen Bundestag beantragt. Eine Umsetzung erfolgte bislang nicht.

Jedes Leben, jede Lebenswelt, an die durch die Gedenktafel erinnert wird, wäre es wert, hier ausführlich erörtert zu werden. Anton Braun wäre es wert, hier erwähnt zu werden, dessen Leben in Auschwitz endete, weil er Zigeuner war. Die Eckdaten dieses Lebens waren sein Geburtseintrag, geboren als nichtehelicher Sohn einer Artistin und eines Schaustellers, und Eintragungen im Krankenbau von Auschwitz, die ihn als „nicht arbeitsfähig“ auswiesen und sein sicheres Todesurteil waren. Anton Braun wurde acht Jahre alt.

Die dokumentierten und hier skizzierten Lebenswege von Verfolgten können nun, und auch das ist neu, direkt vor Ort im Detmolder Gedenkbuch nachvollzogen werden. Denn der hier angebrachte QR-Code leitet direkt zum Gedenkbuch und macht eine Auseinandersetzung, ein Nachlesen möglich.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Selbstverständlichkeiten schwinden und der gemeinsame Referenzrahmen brüchig wird. Auch meine Arbeit gestaltet sich immer mehr als Schaffung von Wissensgrundlagen. Auschwitz ist nicht mehr für alle ein Begriff, wie eine Studie dieses Jahres belegt. Und Erinnerungskultur ist nicht für alle ein hohes Gut, auf das zu verzichten wir uns nicht leisten können. Umso dankbarer bin ich für die Unterstützung der Stadt Detmold, die die Erneuerung der Gedenktafel ermöglicht hat. Mein Dank gilt insbesondere der Kämmerin Frau Mikus und der Stadtarchivarin Bärbel Sunderbrink. Für die grafische Umsetzung danke ich Ruth Stechemesser. Ihnen allen danke ich für die Wertschätzung dieser Arbeit, für inhaltliche und konzeptionelle Begleitung und – wie immer – für viel Geduld, die es braucht, nicht nur bis solch eine Gedenktafel tatsächlich fertig ist, sondern bis perfektionistische Ansprüche zumindest in Schach gehalten werden. Ohne die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit ist meine Arbeit nicht denkbar. Auch Ihnen und Euch gilt mein Dank.

Sicherlich werden noch weitere Biogramme folgen und auch weitere Namen auf der Gedenktafel zu lesen sein. So sind u. a. die Lebenswege von verfolgten Homosexuellen und auch von Zwangsarbeitern noch zu erforschen. Eine Kiste mit noch nicht ausgewerteten Dokumenten in meinem Büro spricht eine deutliche Sprache.

Die Namen auf der Detmolder Gedenktafel sind ein deutliches Zeichen und sie bieten uns Möglichkeiten an, Chancen der Auseinandersetzung mit Verfolgten dieser Stadt und letztlich auch mit uns selbst. Es bietet sich eine empathische Auseinandersetzung mit Verfolgtenbiografien und mit dem, was dann oft Schicksal heißt. Aber wer schickt? Ein fataler, schwieriger Begriff, wie ich meine, in dem auch unsere Verantwortung und gesellschaftspolitische, persönliche Wirkmächtigkeiten außer Acht gelassen werden. Solch eine Haltung verbietet sich, insbesondere in Zeiten, in denen Antisemitismus, Rassismus und Angst und Unkenntnis dramatisch zunehmen, in denen der nur vermeintlich gemeinsame Boden verlassen wird und in denen Werte des Menschseins verraten werden.

Und auch wenn wir an dieser Gedenktafel hier in Detmold vor Menschen stehen, die längst tot sind und auch wenn 80 Jahre, in etwa ein Menschenleben, zwischen der Befreiung von Auschwitz und unserer Gegenwart liegen, und auch wenn wir von aktuellen Ereignissen überrollt werden und die Strukturen der Vergangenheit uns aber einzuholen drohen – hier eröffnet sich, so meine ich, noch etwas anderes. Denn viel zu oft stellen auch wir die schon vor Jahrzehnten von den Mitscherlichs attestierte Unfähigkeit zu trauern unter Beweis, potenziert durch Gleichgültigkeit . An der Detmolder Gedenktafel bietet sich etwas an, es anders zu machen, den Spuren nachzugehen, sich dem Verlust zu stellen und sich – zumindest für eine Zeitlang – diesen Menschen zu widmen.