geb. 27.05.1884 in Frielendorf Krs. Ziegenhain

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Beruf: | Kauffrau, Geschäftsinhaberin |

| Eltern: | Lina Levy, geb. Bähr [auch: Bär] (gest. 15.07.1923) und Mendel Levy (gest. 17.11.1914) |

| Geschwister: | Bertha Krämer, geb. Levy (geb. 06.10.1875) Pauline Levy (geb. 01.02.1877) Philippine Levy (16.12.1878 - 30.01.1879) Kaufmann Levy (geb. 23.12.1880 - 13.11.1945)) Louis Levy (geb. 05.05.1882) Rosa Levy (geb. 27.02.1886) |

|

1. Ehemann: 2. Ehemann: |

Hermann Horn (28.09.1890 in Köln - 11.12.1944 in Theresienstadt) |

| Wohnorte: |

Frielendorf 14 |

Auf der Einwohnermeldekarte der Stadt Detmold finden sich der Vermerk "Beide Großelternteile waren Volljuden." und die Anweisung vom 24.4.1937 "Wenn Auswanderung erfolgt, sofort Mitteilung an die Geheime Staatspolizei machen".

Frieda (auch: Friedel) Levy stammte aus einer großen Familie in Hessen und war seit 1911 Detmold gemeldet. Hier gründete sie im selben Jahr das Schuhhaus Teutonia, als deren Inhaberin sie bis zu ihrer Heirat geführt wurde. Am 19. März 1919 heiratete sie in Gießen den Kaufmann Hermann Horn aus Köln. Die Ehe wurde 1921 geschieden und Hermann Horn kehrte zurück nach Köln. Frieda Horn wurde im Handelsregister ab Juli 1919 wieder als Geschäftsinhaberin genannt bis sie 1923 ein zweites Mal heiratete. 1921 kaufte sie Grundstück und Haus in der Langen Straße 36, wo auch ihr Schuhgeschäft bis zur Verdrängung der jüdischen Geschäftsleute aus dem wirtschaftlichen Leben zu finden war.

Am 21. März 1923 heiratete sie Eduard Kauders aus Hamburg und erhielt in der Firma Prokura, während sie die Leitung ihrem Mann überließ. Bereits 1933 wurde ihr Ehemann als einer der prominentesten Mitglieder der jüdischen Gemeinde in sogenannte Schutzhaft genommen. 1934 wurde durch die Landesregierung als Maßnahme zum "Schutz nationaler Symbole" der Firmenname "Teutonia" verboten. Der Name wurde im März des Jahres in "Schuhhaus Eduard Kauders" geändert. 1935 wurden Wehrmachtangehörige durch den Kreisleiter des NSDAP-Kreises Detmold aufgefordert, das Geschäft zu meiden. Eduard Kauders wurde in der Lippischen Staatszeitung in einer Hetzkampagne diffamiert. 1935 musste er das Geschäft unter dem Druck der politischen Verhältnisse an den Schuhmachermeister Hubert Gockel verkaufen, so dass auch diese Firma zwangsarisiert wurde. Kauders verfügten numehr über keinerlei Verdienstmöglichkeiten. Auch die Versuche ihres Mannes, als Handelsvertreter für Papierwaren und Ansichtskarten zu verkaufen, wurden durch Verleumdungen und unbewiesene Anschuldigungen seitens der Ortsgruppe der NSDAP Detmold und der Kreisleitung verhindert. Auswanderungspläne in die USA und auch nach Palästina konnten von Frieda und Eduard Kauders nicht in die Tat umgesetzt werden. Das Vorhaben ihres Mannes eine Ausbildung zum Fußpfleger zu absolvieren, um in Palästina beruflich Fuß fassen zu können, scheiterte an dem dortigen Überangebot in dieser Berufssparte. Zu eigenen beruflichen Initiativen seitens Frieda Kauders liegen keine Hinweise vor.

Während des November-Pogroms wurde Eduard Kauders verhaftet und nach Buchenwald verschleppt, wo er bis zum Dezember 1938 in Haft war. Die darauf einsetzende staatliche Überwachung gehörte zur täglichen Drangsalierung ders Ehepaars Kauders. Am 9. November 1938 wurde ihr Haus an den Stahlwaren- und Waffenhändler Adolf Paul verkauft, der dort bereits seit 1912 einen Laden mietweise betrieben hatte. Zudem war Paul Gläubiger einer auf dem Haus ruhenden Hypothek gewesen und hatte das Vorkaufsrecht erhalten, nachdem die Eheleute 1931/32 in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren. Ebenso zeugen ihre benötigten Darlehen aus dem Jahr 1935 bei der Jüdischen Darlehenskasse des Landesverbandes der Synagogengemeinden von ihren wirtschaftlichen Nöten. In dem durch den Sohn Martin Kauders nach dem Krieg angestrengten Rückerstattungsverfahren gab Adolf Paul unter anderem an, Kauders hätten bereits 1932 Pläne gehabt, nach Argentinien auszuwandern. Zudem habe Paul, der sich laut eigener Aussaeg "in jeder Hinsicht der Eheleute Kauders angenommen" habe, verhindert, dass es während des November-Pogroms zu Zerstörungen und Plünderungen in der Langen Straße 36 gekommen sei. Es steht zu vermuten, dass ihn als neuer Eigentümer auch eigene Interessen dazu motivierten. Nach dem Verkauf des Hauses lebte das Ehepaar Kauders noch im zweiten Stock, bis es im November 1939 in die Paulinenstraße 6, in eines der Detmolder sogenannten Judenhäuser, zwangseingewiesen wurden. Im März 1942 mussten sie auch dieses Haus verlassen und einer weiteren Zwangseinweisung in das "Judenhaus" in der Hornschen Straße 33 Folge leisten. Eduard Kauders leitete zusammen mit Moritz Herzberg das Detmolder Büro der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Seit der ersten Deportation aus Detmold im Dezember 1941 mussten sie Gemeindemitglieder über ihre bevorstehende Deportation informieren. Im Juli 1942 standen auch Frieda und Eduard Kauders auf der Liste.

Zusammen mit ihrem Mann wurde Frieda Kauders am 28. Juli 1942 mit dem Transport Nr. XI/1-226 über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert und von dort am 12. Oktober 1944 mit dem Transport Eq-295 nach Auschwitz verschleppt. Laut Zeugenaussage von Julius Linz, der ebenfalls nach Theresienstadt deportiert worden war und dort die Eheleute Kauders getroffen hatte, sei sie bereits vor dem Transport nach Auschwitz sehr hinfällig gewesen und hätte dort sicher nicht mehr zur Arbeit herangezogen werden können. Dies kam einem Todesurteil gleich. Von den ursprünglich 1500 Menschen des Transport überlebten 112. Frieda und Eduard Kauders gehörten nicht zu ihnen.

1947 wurde Frieda Kauders vom Amtsgericht Detmold für tot erklärt. Das amtliche Todesdatum wurde auf den 8. Mai 1945 festgesetzt.

Ihr Bruder Louis Levy lebte mit seiner Frau Johanna, geb. Frank in Wuppertal. Am 22. April 1942 wurde er nach Izbica deportiert. Er wurde für tot erklärt.

Ihre Schwester Bertha gelang die Emigration in die USA. Ihr Bruder Kaufmann floh nach Palästina.

Ihr geschiedener Mann Hermann Horn wurde am 7. September 1942 nach Theresienstadt deportiert (Transport XV/1 Nr. 775). Dort kam er am 11. Dezember 1944 um.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 20 B Nr. 3198, 3231, 3800, D 22 Detmold Nr. 6169 Schutzhaftgefangene, D 23 Detmold Nr. 4828, 4884, D 23 DT Nr. 4846 Vereinsregister, Nr. 4763, D 87 Nr. 12, 17, D 107/84 Nr. 804, 844, 856, 859, 887, 882, 1057, L 80.07 Nr. 574, 583, L 80.10 Nr. 156, L 113 Nr. 438, 470, 477, 849, M 4 A Nr. 28; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 857; ThHStAW; Beit Theresienstadt; ZA B 1/34 Nr. 767, 786, 837, 840, 844, 853, 856, 857, 859, 882, 887, 1057, 1077; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: LTZ, 11.10.1911: Anzeige zur Neueröffnung des Schuhhauses "Teutonia"

Amtsblatt, 05.10.1912: HR (A 216), AG DT

Eintrag der Fa. Schuhhaus Teutonia Frieda Levi, Detmold

Inh.: Frieda Levi

LZ, 30.05.1914: Anzeige des Schuhhauses Teutonia, Detmold

LZ, 21.09.1922: Gemeinsame Anzeige über Schließung der Geschäfte "feiertagshalber": S. Alsberg & Co., Max Blank & Co., J.A. Erda, Gebr. Rosenbaum, W. Rosenbaum, Gebr. Schönhaus, Schuhhaus Teutonia

LZ, 21.03.1923: Vermählungsanzeige Eduard Kauders und Friedel Levi

Staatsanzeiger, 21.07.1923: HR (A 406), AG DT

Gebrüder Kauders oHG, DT

Gesellschafter: Eduard K., Detmold und Carl K., Hamburg

13.10.1923

Auflösung und Löschung

LZ, 01.05.1924: Geschäftsanzeige des Schuhhauses Teutonia, Detmold

Staatsanzeiger, 09.07.1924: HR (A 216), AG DT, hierzu eingetragen

Schuhhaus Teutonia Eduard Kauders

Prokura Frieda Kauders geb. Levi

LZ, 20.12.1931: Anzeige des Schuhhauses Teutonia, Detmold, mit Weihnachtsmann

Lipp. Kalender 1933, S. 115: Foto eines "separaten Fußpflegeraumes im Schuhhaus "Teutonia"

Staatsanzeiger, 17.03.1934: HR (A 216), AG DT

Schuhhaus Teutonia Eduard Kauders

Fa. ist geändert in: Schuhhaus Eduard Kauders

LStZ, 11.08.1935: "Wer beim Juden kauft ... kann sich an dieser Stelle im Bilde wiedersehen"

Staatsanzeiger, 26.10.1935: HR (A 216), AG DT

Schuhhaus Eduard Kauders, Detmold

durch Kauf an Hubert Gockel, Detmold übergegangen

LITERATUR: Mitschke-Buchholz (2013)

zurück zur alphabetischen Namensliste zu den Verzeichnissen

Hochzeit Frieda und Eduard Kauders, [1923] (StdA DT DT V 19 Nr. 176)

DOKUMENTE

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Eduard und Frieda Kauders, geb. Levy (StdA DT MK)

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Eduard und Frieda Kauders (StdA DT MK)

Thbn.png)

Mitteilung für Frieda Kauders an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung, 30.12.1938 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

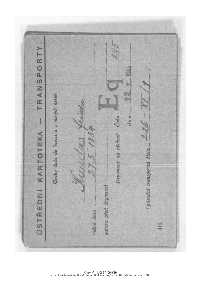

Karteikarte von Frieda Kauders in Theresienstadt

Auszug aus der Korrespondenz zu Frieda Kauders