S_Biographien

20.10.1896 in Wanne-Eickel - 28.02.1943 im Konzentrationslager Neuengamme

| Religionszugehörigkeit: | katholisch |

| Eltern: | Johann Schmick und Anna Schmick, geb. Hiltrop |

| Beruf: | Kaufmann |

| Wohnorte: | Wanne-Eickel 1940 Detmold |

Seit 1921 war er 29 Mal wegen verschiedener Eigentumsdelikte bestraft worden. Nach Verbüßung seiner Freiheitsstrafen wurde er schnell wieder rückfällig. So erschwindelte er sich kleinere Geldbeträge durch falsche Versprechungen, wobei er sich u. a. die kriegsbedingte Verknappung der Lebensmittel zu Nutze machte. Die Staatsanwaltschaft Detmold wertete dies als Verstoß gegen die sog. Volksschädlingsverordnung und klagte ihn am 30. Juli 1940 wegen Betrugs im Rückfall unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse, wegen Diebstahls und Urkundenfälschung als " Volksschädling" und "gemeingefährlicher Gewohnheitsverbrecher" an. Am 12. September 1940 wurde Albert Schmick vom Landgericht Detmold zu einer Zuchthausstrafe von zwölf Jahren verurteilt und ordnete Sicherungsverwahrung an. Seine Revision wurde vom Reichsgericht Leipzig am 4. November 1940 als unzulässig verworfen. Am 13. Dezember 1940 wurde er in das Zuchthaus Celle eingeliefert. Von dort wurde er am 7. Januar 1943 in das Konzentrationslager Neuengamme (Haftnummer 14240, SV) überführt, wo er starb. Als offizielle Todesursache wurde "Cardiale Insuffizienz" angegeben.

QUELLEN: LAV NRW OWL D 21 Nr. 2526; Lars Lüking (LAV NRW OWL); KZ-Gedenkstätte Neuengamme; Arolsen Archives

- Details

21.10.1874 in Detmold - 17.10.1944 im Konzentrationslager Ravensbrück

| Religionszugehörigkeit: | evangelisch |

| Eltern: | Wilhelmine Gruner, geb. Siebrecht (geb. 20.06.1832 in Kassel) und Robert Gruner (30.01.1830 in [Georgienstadt] - 12.12.1911 in Detmold) |

| Geschwister: | Auguste Gruner (geb. 15.09.1860 in Detmold) Robert Gruner (geb. 30.11.1866) Leopold Gruner (geb. 09.03.1871 in Detmold) Otto Gruner (geb. 20. auch: 22.08.1880 in Detmold) Friedrich Gruner (o. D.) Marie Gruner (o. D.) Bernhard Gruner (o. D.) Otto Gruner (o. D.) |

| Ehemann: | John (auch: Johann) Schuhmacher (24.06.1876 in Wien - 22.03.1944 in Theresienstadt), Bankgesellschafter |

| Beruf: | Hausfrau |

| Wohnorte: | Detmold, Meierstr. 7 23.12.1902 abgemeldet nach Budapest Wien, Währinger Str. 2 28.01.1903 Prag 15.09.1918 Wien 2, Untere Augartenstr. 34/9 19.04.1920 Prag, Balbínova 7 29.08.1920 nach Wien abgemeldet [14.]10.1920 nach Wien abgemeldet 17.05.1921 Prag III, Plaská 9 21.12.1933 Wien 2, Untere Augartenstr. 34/9 09.09.1938 Prag I, Národní 13 Pension Národní kavárny [Pension Nationalcafé] auch: Prag I, Viktoriastr. 339 Prag I, Viktoriastr. 11, Pension Nationalkaffee |

Vermerk auf der Prager Meldekarte für John Schuhmacher: Er ist am 22.3.1944 in Theresienstadt verstorben.

Anna Schuhmacher wuchs in einer großen Familie mit acht Geschwistern in Detmold auf. 1902 verließ sie ihre Geburtsstadt und zog nach Budapest. Möglicherweise lernte sie dort ihren späteren Ehemann John Schuhmacher aus Wien kennen, mit dem sie später in Prag lebte und somit in einem der Zentren des Exils. Beide wurden in Prag als politische Gegner des nationalsozialistischen Regimes verhaftet.

Anna Schuhmacher wurde am 2. Februar 1944 in Prag von der Gestapo wegen politischen Widerstands festgenommen und am 2. Mai 1944 in das Konzentrationslager Ravensbrück eingeliefert. Dort wurde sie laut Hollerith-Vorkarte1 als sog. Schutzhäftling mit der Nummer 37629 registriert und sollte als Handstrickerin eingesetzt werden. Ihr Mann John war bereits am 22. März 1944 als politischer Häftling in Theresienstadt, in der Kleinen Festung umgekommen. 1948 wurde er vom Landesgericht Wien mit 22. März 1944 für tot erklärt.

Auf der Häftlingskarte für Anna Schuhmacher wurde als ihr "Abgangsdatum" der 17. Oktober 1944 vermerkt. 1947 wurde sie vom Landesgericht Wien für tot erklärt und ausgesprochen, dass sie den 8. Mai 1945 nicht überlebt hat.

1 Ab Sommer/Herbst 1944 sollten alle KZ-Häftlinge durch das System der Hollerith-Vorkarten zentral erfasst werden. Das Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (WVHA) wollte so den Arbeitseinsatz der Gefangenen planen. In den einzelnen Konzentrationslagern mussten die Vorkarten identisch ausgefüllt werden.

QUELLEN: LAV NRW OWL P 3/4, StdA DT MK; Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück; Wiener Stadt- und Landesarchiv; Nationalarchiv Prag; www.ushmm.org; Arolsen Archives

- Details

geb. 12.06.1872 in Gnoien, Mecklenburg - 20.04.1943 im Konzentrationslager Theresienstadt

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Ehemann: | Paul Seelig (12.03.1858 in Güstrow - [1925/26]), Kaufmann |

| Kinder: | Anton Seelig (22.05.1905 - 11.02.1906 in Güstrow) Elfriede Seelig (geb. 07.03.1907 in Güstrow) Siegfried Seelig (02.11.1913 in Güstrow) |

| Wohnorte: | Güstrow, Pferdemarkt 46 Güstrow, Hansenstr. 15 12.06.1941 Detmold, Hornsche Str. 33 bei Willi Steinweg 04.07.1941 Münster, Jüdefelderstr. 14 (sog. Judenhaus) Güstrow, Hansenstr. 15 10.07.1941 Detmold, Hornsche Str. 33 bei W. Steinweg 25.07.1941 Münster, Jüdefelderstr. 14 (sog. Judenhaus) Güstrow, Hansenstr. 15 Vermerk auf der Detmolder Meldekarte: Detmold nur II. Wohnsitz. Erste Wohnung besteht in Güstrow. |

Vera Seelig lebte verwitwet für einige Wochen in Detmold. Aus welchem Grund sie sich hier aufhielt, ist nicht dokumentiert und bleibt daher ungeklärt. Ihr Aufenthalt in Münster hingegen erklärt sich durch den Kontakt zu ihrem dort lebenden Stiefsohn Reinhold und dessen Familie.

Vera Seeligs Lebensschwerpunkt lag in Güstrow. Dort gab es im Vergleich zu anderen mecklenburgischen Kleinstädten, wo Juden eher isoliert in der Diaspora lebten, ein reges Gemeindeleben mit eigener Synagoge und jüdischer Schule. Vera Seelig lebte dort mit ihrem Mann Paul, der sechs Kinder bereits aus erster Ehe mit Antonie, geb. Sandow hatte, und ihren gemeinsamen Kindern.

Am 11. November 1942 wurde Vera Seelig als eine der zwei letzten noch in Güstrow verbliebenen Witwen zunächst nach Berlin transportiert. Alle anderen Güstrower Jüdinnen und Juden waren zu diesem Zeitpunkt bereits nach Auschwitz deportiert worden oder erlebten nur einen kurzen Aufschub ihrer Deportation aus anderen Städten. Den wenigsten war die Flucht ins Ausland gelungen.

Von Berlin wurde Vera Seelig am 20. November 1942 mit dem Transport I/79 Nr. 9959 nach Theresienstadt deportiert. Der vergleichsweise kleine 75. Alterstransport umfasste einhundert Menschen, von denen sechs überlebten. Vera Seelig gehörte nicht zu ihnen. Sie starb in Theresienstadt am 20. April 1943.

Ihr Stiefsohn Reinhold Seelig und seine Familie wurden im Dezember 1941 nach Riga deportiert. Ihre Tochter Elfriede überlebte die Verfolgungszeit in Italien.

QUELLEN: StdA DT MK; StdA Güstrow; Terezinska Pametni Kniha [Theresienstädter Gedenkbuch], Terezinska Iniciativa. - Prag 2000; www.yadvashem.org; Arolsen Archives

LITERATUR: Kasten (2008)

- Details

07.11.1895 in Schötmar - 22.04.1945 bei Oujda/Marokko

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Nathan und Selma Silberbach |

| Ehefrau: | Christine Silberbach, geb. Schmidt (geb. 10.04.1903 in Hof) |

| Sohn: | Haro Schmidt (geb. 03.07.1920 in Emmendingen i. B.) |

| Beruf: | Viehhändler, Schlachter, Straßenarbeiter |

| Wohnorte: | Heiligenkirchen 80 Detmold 19.10.1932 Heidestr. 1 bei Blanke 01.10.1937 Krumme Str. 37 bei Frl. Moser 05.05.1939 nach Brüssel, Rue de la Rosse abgemeldet |

Ernst Silberbach wurde nach dem Besuch der Volksschule Viehhändler und Schlachter. Am 5. Oktober 1926 heiratete er in Schötmar Christine Schmidt, die keine Jüdin war und einen Sohn hatte. Das Ehepaar Silberbach selbst hatte keine gemeinsamen Kinder.

Ernst Silberbach war mehrfach vor allem wegen Betruges vorbestraft. Von 1927 bis 1932 war er laut Auskunft seiner Ehefrau als Hilfsmaschinenarbeiter bei der Firma Neugarten & Eichmann tätig. 1929 meldete er die Gewerbe "Viehhandel" und "Aufkauf von Rohprodukten bei Geschäftsleuten" an. Sein Geschäft befand sich in der Heidestraße 1, wo er auch wohnte. Von 1931 bis 1935 war er als Unterhändler auf Provisionsbasis tätig. Im Dezember 1932 sei er laut Aussage Dritter der KPD beigetreten. Nach dem Machtantritt der NSDAP wurden seine beruflichen Betätigungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt, so dass er u.a. als Straßenarbeiter, Handlanger und bei der Müllabfuhr arbeitete. Wiederum laut Aussage seiner Frau sei ihm Letzteres untersagt worden, da er keine Kasernen betreten durfte. Am 30. April 1935 wurde er wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis durch das Oberlandesgericht Hamm verurteilt. Ihm wurde u.a. die Weitergabe und der Besitz illegaler Schriften und Zeitungen zu Last gelegt. Die Strafe verbüßte er bis zum 20. August 1936. Ein Vermerk vom 1. April 1938 in den Meldeunterlagen der Stadt dokumentiert, dass er fortan überwacht wurde: "Jeder Wohnungswechsel ist sofort der Geheimen Staatspolizei in Detmold mitzuteilen."

Im November 1938 erhielt er von der Gestapo den mündlichen Befehl, bis zum 1. Mai 1939 das deutsche Staatsgebiet zu verlassen, andernfalls drohe ihm KZ-Haft. Im Frühjahr 1939 floh er nach Brüssel, wohin ihm seine Frau folgte. Von Brüssel wurden sie nach Marneffe bei Huy mit weiteren 650 Leidensgenossen in einer früheren Kadettenschule eingewiesen. Nach dem Überfall auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg am 10. Mai 1940 wurde das Ehepaar Silberbach als deutsche Staatsangehörige durch belgische und französische Behörden in verschiedenen Lagern interniert. So wurde Christine Silberbach bis Juli 1940 in Gurs eingewiesen, Ernst hingegen kam nach St. Cyprien, dann nach nach Bas-en-Basset und darauf nach Marseille, Camp Ste. Marthe.

Ernst Silberbach wurde von Marseille am 3. Januar 1941 über verschiedene nordafrikanische Städte schließlich nach Oujda in Marokko gebracht. Dort arbeitete er in einer Kohlengrube. Weiteren Dokumenten zufolge war er vom 20. Mai 1941 bis 15. November 1941 in St. Sibsjbrien [sic] interniert war. Um der Gestapo auch in Marokko zu entgehen, legte er seinen Geburtsnamen ab und nahm Ende 1941 den Namen Jean (auch: Jan) van der Werke an. Er starb kurz vor Ende des Krieges bei Oujda.

1953 wurde er vom Amstgericht Detmold für tot erklärt. Als Todesdatum wurde der 22. April 1945 festgesetzt.

Seine Frau Christine siedelte im August 1943 nach Sotzweiler/Saar über.

QUELLEN StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 BEG Nr. 7168, D 20 B 28/68 Nr. 156, D 22 Detmold Nr. 6163, 6169, D 23 Detmold Nr. 4121, D 23 Lage Nr. 2600, D 103 Lippe Nr. 604, L 80 IIb Gr. II Tit. 1 Nr. 23 ; LAV NRW Westfalen; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 604; ZA B 1/34 Nr. 882; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN Staatsanzeiger, 20.3.1920: Nachforschung nach dem Aufenthaltsort des Viehhändlers Ernst Silberbach aus Schötmar

Staatsanzeiger, 12.6.1920: Steckbrief gegen den Viehhändler Ernst Silberbach aus Schötmar

DOKUMENTE

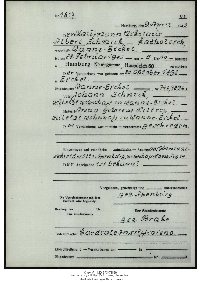

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Ernst und Christine Silberbach sowie Harro Schmidt (StdA DT MK)

Thbn.png)

Mitteilung von Ernst Silberbach an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung, 03.02.1939 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

o. D. (LAV NRW OWL D 1 BEG Nr. 7168)150Thbn.png)

Postkarte von Ernst Silberbach an seine Frau Christine, Colomb-Béchar (Algerien) o. D. (LAV NRW OWL D 1 BEG Nr. 7168)

Auszug aus der Korrespondenz zu Ernst Silberbach

- Details

geb. 09.08.1930 in Schötmar

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Mutter: | Ella Silberbach (geb. 06.08.1884 in Schötmar) |

| Beruf: | Schülerin |

| Wohnorte: | Schötmar, Hindenburgstr. 16 10.11.1941 Detmold, Paulinenstr. 6 28.11.1941 Schötmar, Hindenburgstr. 16 |

Margret Silberbach war Schülerin der jüdischen Schule in Detmold. Zusammen mit ihrer Mutter wurde sie am 13. Dezember 1941 von Bielefeld nach Riga deportiert.

Ihr Todesdatum ist nicht bekannt. Sie gilt als verschollen.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 72 Staercke Nr. 18, D 87 Nr. 15

LITERATUR: Müller (1992), Müller (2008)

- Details

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

%201Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)