R_Biographien

12.04.1856 in Ottbergen - 25.08.1942 im Konzentrationslager Theresienstadt

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Caroline Rosenbaum, geb. Emmanuel und Mathias Rosenbaum, Handelsmann |

| Ehefrau: | Elise Rosenbaum, geb. Rosenbaum |

| Enkelin: | Loni Rosenbaum (geb. 07.12.1920) |

| Beruf: | Kaufmann |

| Wohnorte: | Detmold: 10.10.1931 Lange Str. 76 01.07.1932 mit Familie Paulinenstr. 63 bei Schwengler 01.10.1935 mit Familie Brunnenstr. 18 bei Starke 01.10.1936 Heiligenkirchen Herford: 15.11.1936 Friedhofstr. 12 30.11.1936 Pantföder Str. 12 (heute Schillerstr.) 01.08.1939 Kirchgasse 4 |

Samuel Rosenbaum aus dem Dorf Ottbergen lebte einige in Geistigen (Hennef) und heiratete dann Elise Rosenbaum. Er war Inhaber eines Warenhauses für Haushalts- und Spielwaren in der Langen Straße 76 in Detmold sowie in der Komtustraße 16 (später Kirchgasse 4) in Herford. Hier lebte er auch mit seiner Familie ab 1936. Nach der Pogromnacht musst er sein Geschäft Anfang 1939 aufgeben.

Zusammen mit seiner Frau wurde Samuel Rosenbaum im Alter von 86 Jahren am 28. Juli 1942 aus Herford mit dem Transport Nr. XI/1 - 435 nach Theresienstadt deportiert, wo er nur wenige Wochen überlebte. Laut Todesfallanzeige des dortigen Ältestenrates war er an einem Lungenemphysem erkrankt und starb am 25. August 1942 an Herzschwäche.

QUELLEN: StdA DT MK; KAH; StdA Herford; Beit Theresienstadt; Jacob Pins Gesellschaft; ZA B 1/34 Nr. 771, 772, 780, 783, 785, 799, 848, 1051, 1056, 1076; www.holocaust.cz

WEITERE QUELLEN: Staatsanzeiger, 04.02.1939:HR (A 709), AG DT Fa. Samuel Rosenbaum, Detmold, ist erloschen

LZ, 10.04.1930:Todesanzeige der Amanda Rosenbaum (29), unterzeichnet: Samuel Rosenbaum [?]

- Details

geb. 12.08.1934 in Höxter

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Beruf: | Schülerin |

| Wohnorte: | Beverungen 252 bei den Eltern 12.04.1940 Detmold, Hornsche Str. 33 bei Hesse 01.11.1940 nach Beverungen, Bahnhofstr. 252 abgemeldet Detmold: 21.04.1941 Sachsenstr. 25 bei Valk 22.11.1941 Freiligrathstr. 13 bei Hedwig Block 06.02.1942 Sachsenstr. bei Frl. Ries 23.03.1942 nach Beverungen abgemeldet |

Käte Rosenstein war Schülerin der jüdischen Schule in der Gartenstraße 6 in Detmold. Am 30. März 1942 wurde sie von Detmold zunächst nach Bielefeld transportiert und einen Tag später im Viehwaggon nach Warschau deportiert. Sie gilt als verschollen.

QUELLEN: StdA DT MK; StADT D 72 Staercke Nr. 18

LITERATUR: Müller (1992), Müller (2008)

- Details

geb. 29.12.1928 in Arholzen

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Paul Wilhelm Rothenberg (geb. 18.07.1889 in Arholzen) und Emma Rothenberg, geb. Kleeberg (auch Johanna Driesel, geb. 08.03.1892 in Amelunxen) |

| Bruder: | Walter Rothenberg (geb. 17.07.1921 in Arholzen) |

| Beruf: | Schülerin |

| Wohnorte: | Arholzen 08.06.1938 Amelunxen Nr. 38 Detmold: 10.07.1939 Krumme Str. 20 bei Paradies 18.10.1939 Hornsche Str. 33 bei Levysohn 23.03.1942 abgemeldet nach Amelunxen Laut Zuzugsmel[dung] vom 24.03.1942 in Beverungen Kr. Höxter Hindenburgstr. 38 gem[eldet] 28.03.1942 abgemeldet |

Margot Rothenberg besuchte die Detmolder jüdische Schule in der Gartenstraße 6 vom 18. Oktober 1939 bis 23. März 1942 und lebte für einige Zeit bei Paula Paradies, die sie als sog. Pensionsmutter aufgenommen hatte, und wurde etwa drei Monate später in die Hornsche Str. 33 und damit in eines der sog. Judenhäuser eingewiesen.

Ein Versuch der Familie Rothenberg, nach Vörden zu ziehen, wurde durch den dortigen Bürgermeister unterbunden. Im Februar 1939 hatte die Familie einen Antrag auf Auswanderung nach Argentinien gestellt, dorthin hatten bereits 1936 Schwester und Schwager von Wilhelm Rothenberg, Ella Grünewald, geb. Rothenberg und Levi Grünewald fliehen können. Eine Unbedenklichkeitserklärung zur Erteilung von Pässen durch den Ortsbürgermeister Amelunxen wurde zwar erteilt, trotzdem gelang ihre Auswanderung nicht.

Zusammen mit ihrer Familie und den ebenfalls in Amelunxen lebenden Verwandten wurde Margot Rothenberg am 30. März 1942 zunächst nach Bielefeld transportiert und von dort einen Tag später in einem Viehwaggon in das Warschauer Ghetto deportiert. Auf der Meldekarte für die Familie Rothenberg des Bürgermeisters Amelunxen findet sich der Vermerk "Unbekannt verzogen/von der Gestapo evakuiert".

Margot Rothenberg wurde am 5. Januar 1954 für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde, ebenso wie für ihre Eltern und ihren Bruder Walter, der 8. Mai 1945 festgesetzt.

QUELLEN: StdA DT MK; Arolsen Archives; Jacob-Pins-Gesellschaft Höxter

LITERATUR: Kiekbusch (2013), Müller (1992), Müller (2008), Pracht (1998)

- Details

geb. 14.12.1890 in Hamburg

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Ehemann: | Moritz Rülf |

| Kinder: | Herbert Rülf (geb. 17.4.1916 in Detmold) Karoline Hanna Timna, geb. Rülf (geb. 8.10.1918 in Detmold) Erich Rülf (geb. 12.6.1921 in Detmold) |

| Beruf: | Lehrerin |

| Wohnorte: | Detmold: 10.10.1931 Elisabethstr. 24 03.10.1933 Sachsenstr. 25 bei Buchholz 31.12.1937 nach Köln-Lindenthal, Lützowstr. 35-37 abgemeldet Köln, St. Apern Str. 29-31 (sog. Judenhaus) Köln, Caecilienstr. 18-22 (sog. Judenhaus) |

Erika Rülf wurde zusammen mit ihrem Mann am 20. Juli 1942 von Köln vermutlich zusammen mit den Kindern aus dem Israelitischen Kinderheim mit dem Sonderzug Da 219 nach Minsk in das Vernichtungslager bzw. Vernichtungsstätte Maly Trostinec deportiert. (S. Eintrag Moritz Rülf) Somit ist davon auszugehen, dass sie ihre Schutzbefohlenen nach Maly Trostinec und damit in den Tod begleiteten.

Als sich das Amt für Wiedergutmachung Köln in den Jahren 1958 und 1959 wegen einer Inhaftierungsbescheinigung für das Ehepaar Rülf an den Internationalen Suchdienst Arolsen wandte, wurde noch Theresienstadt als Deportationsort angegeben, was vermutlich der damaligen Quellenlage und dem entsprechenden Kenntnisstand geschuldet war.

Erika Rülf wurde für tot erklärt. Das amtliche Todesdatum wurde auf den 8. Mai 1945 festgesetzt.

Ihre Kinder konnten nach Palästina und damit dem Völkermord entkommen.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 87 Nr. 25-27; NS-Dokumentationszentrum Köln; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: LZ, 31.12.1914: Verlobungsanzeige

Erika Lyon, Hamburg und Moritz Rülf, Detmold

z.Zt. Hamburg

LZ , 17.04.1916: Geburtsanzeige eines "gesunden Jungen" von Prediger Moritz Rülf und Erika, geb. Lyon

LZ, 05.10.1918: Todesanzeige der Karoline Rülf (65), geb. Schuster durch Moritz Rülf

LZ, 11.10.1918: Geburtsanzeige eines "Töchterchens" durch Moritz Rülf und Frau Erika

LTZ, 17.07.1919: Sprechsaal. "Zur Anstellung eines israelitischen Lehrers..."

ebda.:"Lippischer Landtag"

Wiedergabe der Debatte vom 15.07.1919 zum Einspruch gegen Rülfs Berufung an die Knabenbürgerschule in Detmold

LTZ , 18.07.1919: Sprechsaal. "Berichtigung und Ergänzung der Mitteilungen über die Anstallung des jüdischen Lehrers..."

LZ, 14.06.1921: Geburtsanzeige eines "Knaben" durch Moritz Rülf und Frau Erika

Lipp. Kalender 1933

"Die Geschichte der Juden in Lippe" von Dipl.-Volkswirt Rülf, Detmold, S.69-73

LK, 28.04.1933: "Weitere Entlassungen und Beurlaubungen"

LITERATUR: Hartmann (2009), Müller (1992), Müller (2008)

Zur Deportation am 20. Juli 1942 von Köln nach Minsk: Dieter Corbach (1992)

- Details

geb. 16.11.1888 in Kirchhain

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Jehuda Rülf und Karoline Rülf, geb. Schuster |

| Ehefrau: | Erika Rülf, geb. Lyon |

| Kinder: | Herbert Rülf (geb. 17.4.1916 in Detmold) Karoline Hanna Timna, geb. Rülf (geb. 8.10.1918 in Detmold) Erich Rülf (geb. 12.6.1921 in Detmold) |

| Beruf: | Lehrer, Kantor, Prediger, Diplomvolkswirt |

| Wohnorte: | Detmold: 10.10.1931 Elisabethstr. 24 03.10.1933 Sachsenstr. 25 bei Buchholz 31.12.1937 nach Köln-Lindenthal, Lützowstr. 35-37 abgemeldet Köln, St. Apern Str. 29-31 (sog. Judenhaus) Köln, Caecilienstr. 18-22 |

Nach dem Tod seines Vaters gab ihn seine Mutter, die sich nun um fünf Kindern allein kümmern musste, in das Israelitische Waisenhaus in Kassel. Dort besuchte Moritz Rülf die jüdische Seminarschule und bis 1906 die Präparandenanstalt in Burgpreppach. Nach seinem Studium an der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Kassel arbeitete Moritz Rülf an der Israelitischen Erziehungsanstalt (Gartenbauschule) in Ahlem bei Hannover, wo er auch seine spätere Frau kennenlernte. 1914 kam er als Prediger und Lehrer nach Detmold, wo er nicht nur in der Stadt selbst arbeitete, sondern auch in weiteren lippischen Gemeinden. Ab 1915 oblag ihm zudem die Revision der jüdischen Religionsschulen in Lippe. Bis 1937 leitete er den Gottesdienst in der Synagoge in der Lortzingstraße. Nicht nur in Detmold, sondern auch in anderen Orten Lippes, erteilte er als "Wanderlehrer" Religionsunterricht für die jüdischen Schülerinnen und Schüler. Von 1919 bis 1922 arbeitete er als Lehrer an der Knabenbürgerschule und von 1922 bis 1933 an der Staatlichen Fortbildungsschule (Berufsschule) in Detmold. Des weiteren hatte er die Leitung des jüdischen Jugendbundes inne, und 1932 übernahm er die Position des Schriftführers des Israelitischen Gemeindetages für den Freitstaat Lippe.

Der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund, die Deutschnationale Volkspartei und der damals in Detmold lebende Schriftsteller Fischer-Friesenhausen initiierten eine antisemitische Hetzkampagne, als Moritz Rülf als beamteter Lehrer am Leopoldinum in den staatlichen Schuldienst des Landes Lippe übernommen werden sollte. Einige Male befassten sich die Gerichte sowie der lippische Landtag mit diesen Vorfällen.

1933 erfolgte Rülfs Suspendierung vom Dienst. Vom 4. bis 10. Mai 1933 wurde er in sogenannte Schutzhaft genommen. Der Kreisleiter Wedderwille und der SS-Hauptsturmführer Josef (Jürgen) Stroop zwangen ihn in der Gefängniszelle zu einer schriftlichen Erklärung, durch die er auf alle Ansprüche an den lippischen Staat verzichtete.

Danach erteilte Rülf wiederum als "Wanderlehrer" jüdischen Schülerinnen und Schülern in Lippe Religionsunterricht. Denunzianten verfolgten jeden seiner Schritte. Auch seine Frau und seine Kinder sahen sich zunsehends antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Moritz Rülf legte zum 31. Dezember 1937 sein Amt als Prediger der Synagogengemeinde nieder und verließ Detmold, um zum 1. Januar 1938 in Köln in der Lützowstraße Direktor des Israelitischen Kinderheimes zu werden. Dort waren 130 jüdische Waisen untergebracht waren.

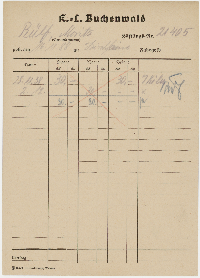

Durch seine Geldkarte aus Buchenwald (Häftlingsnummer 21405) wird dokumentiert, dass er dort im Zuge der Ausschreitungen der Reichspogromnacht inhaftiert war. Eine Emigration lehnte Moritz Rülf ab, möglicherweise da die Behörden ihm nicht erlaubten, die ihm anvertrauten Kinder mitzunehmen. Diese wurden am 20. Juli 1942 aus Köln mit dem Sonderzg Da 219 nach Minsk in das Vernichtungslager bzw. Vernichtungsstätte Maly Trostinec deportiert, wo sie am 24. Juli 1942 eintrafen. Auf diesem Transport befanden sich 1164 Menschen, darunter 118 Kinder unter zehn Jahren. Auch Erika und Moritz Rülf wurden an diesem Tag nach Maly Trostinec deportiert und begleiteten damit ihre Schutzbefohlenen in diese Vernichtungsstätte.

Als sich das Amt für Wiedergutmachung Köln in den Jahren 1958 und 1959 an den Internationalen Suchdienst Arolsen wegen einer Inhaftierungsbescheinigung für Erika und Moritz Rülf wandte, wurde noch Theresienstadt als Deportationsort angegeben, was vermutlich der damaligen Quellenlage und dem entsprechenden Kenntnisstand geschuldet war.

Nur wenige Menschen aus diesen Transporten (zwischen 20 und 50 Personen pro Transport), die von Mai bis Oktober 1942 nach Minsk führten, wurden ins dortige Arbeitslager verschleppt. Alle anderen wurden bei ihrer Ankunft am Minsker Bahnhof umgehend auf Lastwagen verladen und zu den Mordstätten in den nahegelegenen Wäldern von Schaschkowa und Blagowschtschina gebracht und dort von Schutzpolizisten und Angehörigen der Waffen-SS erschossen oder in Gaswagen auf dem Weg dorthin ermordet. Schätzungen zufolge wurden zwischen 1942 und 1944 bei Maly Trostinec 40.000 bis 60.000 Menschen, überwiegend Jüdinnen und Juden, Kriegsgefangene und Partisanen, vergast oder erschossen. Es ist davon auszugehen, dass auch das Ehepaar Rülf zu den Menschen gehörte, die umgehend nach ihrer Ankunft ermordet wurden.

Moritz Rülf wurde für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 8. Mai 1945 festgesetzt.

Seine Kinder konnten nach Palästina und damit dem Völkermord entkommen.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 22 DT Zug. 31/86 Vorl. Aufnahmen, Schutzhaftgefangene, D 87 Nr. 25-27; NS-Dokumentationszentrum Köln; ZA B 1/34 Nr. 781, 796, 838, 840, 856, 857, 861, 887, 971, 1061; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: LZ, 31.12.1914: Verlobungsanzeige

Erika Lyon, Hamburg und Moritz Rülf, Detmold

z.Zt. Hamburg

LZ , 17.04.1916: Geburtsanzeige eines "gesunden Jungen" von Prediger Moritz Rülf und Erika, geb. Lyon

LZ, 05.10.1918: Todesanzeige der Karoline Rülf (65), geb. Schuster durch Moritz Rülf

LZ, 11.10.1918: Geburtsanzeige eines "Töchterchens" durch Moritz Rülf und Frau Erika

LTZ, 17.7.1919: Sprechsaal. "Zur Anstellung eines israelitischen Lehrers..."

ebda.:"Lippischer Landtag"

Wiedergabe der Debatte vom 15.07.1919 zum Einspruch gegen Rülfs Berufung an die Knabenbürgerschule in Detmold

LTZ , 18.07.1919: Sprechsaal. "Berichtigung und Ergänzung der Mitteilungen über die Anstallung des jüdischen Lehrers..."

LZ, 14.06.1921: Geburtsanzeige eines "Knaben" durch Moritz Rülf und Frau Erika

Lipp. Kalender 1933

"Die Geschichte der Juden in Lippe" von Dipl.-Volkswirt Rülf, Detmold, S.69-73

LK, 28.04.1933: "Weitere Entlassungen und Beurlaubungen"

LITERATUR: Hartmann (2009), Müller (1988)

Zu Stroop: Müller (1992), Müller (1998), Müller (2008)

Zur Deportation von Köln nach Minsk am 20.07.1942: Dieter Corbach (1992)

Moritz Rülf, o.J. (StdA DT DT V 19 Nr. 176)

DOKUMENTE

Thbn.png)

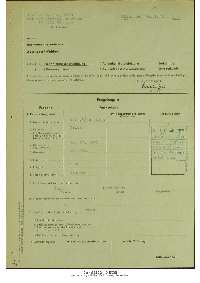

Einwohnermeldekarte von Moritz, Erika, Herbert, Karla und Erich Rülf (StdA DT MK)

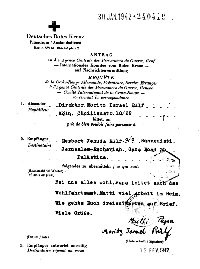

Verzichtserklärung von Moritz Rülf

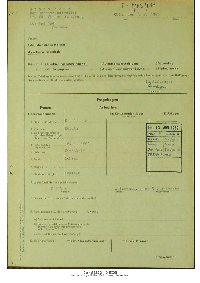

Geldkarte aus dem KZ Buchenwald von Moritz Rülf

Brief über das Rote Kreuz von Moritz Rülf an seinen Sohn Herbert,30.1.1942

Auszug aus der Korrespondenz zu Moritz Rülf

- Details

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)