V_Biographien

08.07.1926 in Detmold - 18.12.1944 im Konzentrationslager Stutthof

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Samuel Valk und Hedwig Valk, geb. Lion |

| Schwester: | Hilde Valk |

| Beruf: | Schneiderin |

| Wohnorte: | Detmold: 10.10.1931 Hermannstr. 29 24.12.1937 Sachsenstr. 25 bei Buchholz 10.12.1941 "nach Riga/Lettland abgemeldet" |

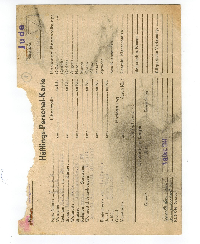

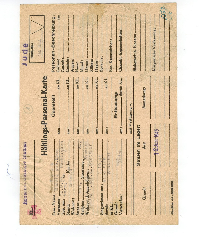

Sie war Schülerin der jüdischen Schule in Detmold. Zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester wurde sie am 13. Dezember 1941 nach Riga deportiert. Am 1. Oktober 1944 wurde sie durch die Sicherheitspolizei Riga in das Konzentrationslager Stutthof eingewiesen (Häftlingsnr. 94846, "Schutzhaft politisch"). Laut ihrer Häftlings-Personal-Karte war dort auch ihr Vater, was allerdings nicht eindeutig dokumentiert ist. Edith Valk starb am 18. Dezember 1944 in Stutthof. Als offizielle Todesursache wurde "Herz - allgemeine Körperschwäche" angegeben.

Ihre Mutter und ihre Schwester kamen ebenfalls in Stutthof um. Ihr Vater gilt als verschollen.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, D 87 Nr. 14, M 4 A Nr. 27; Arolsen Archives; Museum Stutthof; ZA B 1/34 Nr. 787, 837, 847, 857, 1077

WEITERE QUELLEN: LZ, 22.12.1921: Verlobungsanzeige Samuel Valk, Detmold und Hedwig Lion, Euskirchen

LZ, 24.06.1922: Vermählungsanzeige Samuel Valk und Hedwig Lion

LZ, 11.05.1924: Geburtsanzeige der Tochter Hilde durch Samuel und Hedwig Valk

LAV NRW OWL L 80 II a Gr. XVII Tit. 1 Nr. 3 Anl.

Jüdische Kultusvereinigung Detmold an Landesregierung, 15.10.1940:

Gesuch um die Erlaubnis zur Ausführung von Ausbesserungs- und Änderungsarbeiten für jüd. Haushaltungen an die Jüdin Hedwig Valk, Detmold, Sachsenstr. 25

Landesregierung an Kultusvereinigung, 16.12.1940:

Genehmigung unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs und der Beschränkung, dass nur Juden bedient werden dürfen

LITERATUR: Müller (1992), Müller (2008)

Edith Valk (Ausschnitt), o.J. (StdA DT DT V 19 Nr. 176)

DOKUMENTE

Thbn.png)

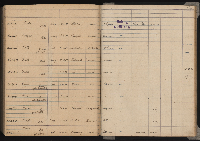

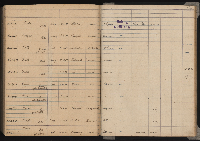

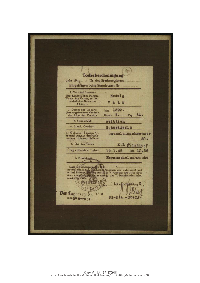

Einwohnermeldekarte von Samuel, Hedwig, Hilde und Edith Valk (StdA DT MK)

Thbn.png)

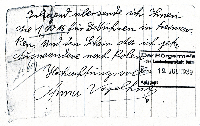

Mitteilung für Edith Valk an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung, 11.01. 1939 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

Registrierung von Edith Valk im KZ Stutthof

Häftlings-Personal-Karte von Edith Valk im KZ Stutthof

Todesmeldung von Edith Valk im KZ Stutthof

"

- Details

31.08.1899 in Euskirchen - 12.01.1945 im Konzentrationslager Stutthof

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

|

Eltern:

|

Rosalie Valk, geb. Herz (15.02.1865 in Nümbrecht - 26.06.1942 in Theresienstadt) und Markus Valk (24.06.1861 in Zülpich - 21.11.1935 in Euskirchen) Joseph Lion (01.08.1891 - 27.11.1891 in Euskirchen) |

| Töchter: | Hilde Valk Edith Valk |

| Beruf: | Schneiderin |

| Wohnorte: | Esukirchen, Hochstr. 18 Detmold: 10.10.1931 Hermannstr. 29 24.12.1937 Sachsenstr. 25 bei Buchholz 10.12.1941 "nach Riga/Lettland abgemeldet" |

Hedwig Lion aus Euskirchen war Schneiderin und heiratete 1922 Samuel Valk. Mit ihm und den beiden Töchter Hilde und Edith lebte sie in Detmold. Zusammen mit ihrem Mann und ihren Töchtern wurde Hedwig Valk am 13. Dezember 1941 nach Riga deportiert. Von dort wurde sie am 1. Oktober 1944 mit ihren Töchtern in das Konzentrationslager Stutthof durch die Sicherheitspolizei Riga eingewiesen (Häftlingsnr. 94844, "Schutzhaft politisch"). Auf der Häftlings-Personal-Karte wird als "Wohnort" ihres Ehemannes ebenfalls Stutthof genannt. Am 2. Januar 1945 wurde Hedwig Valk in den dortigen sog. Krankenbau des Lagers verlegt, wo sie zehn Tage später starb. Als offizielle Todesursache wurde "Herzmuskelschwäche" angegeben.

Ihre Mutter wurde am 16. Juni 1942 nach Theresienstadt deportiert. Dort kam sie zehn Tage später um. Ihr Bruder Paul wurde am 7. Dezember aus Köln nach Riga deportiert. Dort kam er um. Ihre Brüder Karl und Alfred wurden aus Köln am 20. Juli 1942 nach Minsk deportiert und in der Tötungsstätte Maly Trostinec ermordet.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, D 87 Nr. 14, M 4 A Nr. 27; Museum Stutthof; ZA B 1/34 Nr. 787, 837, 847, 857, 1077; www.euskirchen.de; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: LZ, 22.12.1921: Verlobungsanzeige Samuel Valk, Detmold und Hedwig Lion, Euskirchen

LZ, 24.06.1922: Vermählungsanzeige Samuel Valk und Hedwig Lion

LZ, 11.05.1924: Geburtsanzeige der Tochter Hilde durch Samuel und Hedwig Valk

LAV NRW OWL L 80 II a Gr. XVII Tit. 1 Nr. 3 Anl.

Jüdische Kultusvereinigung Detmold an Landesregierung, 15.10.1940:

Gesuch um die Erlaubnis zur Ausführung von Ausbesserungs- und Änderungsarbeiten für jüd. Haushaltungen an die Jüdin Hedwig Valk, Detmold, Sachsenstr. 25

Landesregierung an Kultusvereinigung, 16.12.1940:

Genehmigung unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs und der Beschränkung, dass nur Juden bedient werden dürfen

LITERATUR: Müller (1992), Müller (2008)

DOKUMENTE

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Samuel, Hedwig, Hilde und Edith Valk (StdA DT MK)

Thbn.png)

Mitteilung von Hedwig Valk an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung, 27.12.1938 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

Registrierung von Hedwig Valk im KZ Stutthof

Häftlingspersonalkarte von Hedwig Valk im KZ Stutthof

Todesmeldung für Hedwig Valk im KZ Stutthof

Todesbescheinigung von Hedwig Valk im KZ Stutthof

- Details

09.05.1924 in Detmold - 12.01.1945 im Konzentrationslager Stutthof

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Samuel Valk und Hedwig Valk, geb. Lion |

| Schwester: | Edith Valk |

| Wohnorte: | Detmold: seit Geburt Hermannstr. 29 24.12.1937 Sachsenstr. 25 17.07.1939 nach Köln, Marienplatz 28a abgemeldet von Köln, Cardinalstr. 9 20.04.1940 Detmold, Sachsenstr. 25 bei den Eltern von Köln, Karolingerweg 10 06.06.1941 Detmold, Sachsenstr. 25 bei den Eltern 10.12.1941 "nach Riga/Lettland abgemeldet" |

Zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester wurde sie am 13. Dezember 1941 nach Riga deportiert. Am 1. Oktober 1944 wurde sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester durch die Sicherheitspolizei Riga in das Konzentrationslager Stutthof eingewiesen (Häftlingsnr. 94845, "Schutzhaft politisch"). Dort starb sie am selben Tag wie ihre Mutter.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, D 87 Nr. 14, M 4 A Nr. 27; Arolsen Archives; Museum Stutthof; ZA B 1/34 Nr. 787, 837, 847, 857, 1077

WEITERE QUELLEN: LZ, 22.12.1921: Verlobungsanzeige Samuel Valk, Detmold und Hedwig Lion, Euskirchen

LZ, 24.06.1922: Vermählungsanzeige Samuel Valk und Hedwig Lion

LZ, 11.05.1924: Geburtsanzeige der Tochter Hilde durch Samuel und Hedwig Valk

LAV NRW OWL L 80 II a Gr. XVII Tit. 1 Nr. 3 Anl.

Jüdische Kultusvereinigung Detmold an Landesregierung, 15.10.1940:

Gesuch um die Erlaubnis zur Ausführung von Ausbesserungs- und Änderungsarbeiten für jüd. Haushaltungen an die Jüdin Hedwig Valk, Detmold, Sachsenstr. 25

Landesregierung an Kultusvereinigung, 16.12.1940:

Genehmigung unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs und der Beschränkung, dass nur Juden bedient werden dürfen

LITERATUR: Müller (1992), Müller (2008)

- Details

geb. 03.08.1891 (auch: 16.08.1891) in Emden

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Ehefrau: | Hedwig Valk, geb. Lion |

| Töchter: | Hilde Valk Edith Valk |

| Bruder: | Simon Valk |

| Beruf: | Buchhalter, Vertreter |

| Wohnorte: | Detmold: 10.10.1931 Hermannstr. 29 24.12.1937 Sachsenstr. 25 bei Buchholz 10.12.1941 "nach Riga/Lettland abgemeldet" |

Auf der Einwohnermeldekarte der Stadt Detmold findet sich der Vermerk "Beide Großelternteile waren Volljuden".

Nach dem Besuch der Realschule in Emden absolvierte Samuel Valk eine Lehre als kaufmännischer Angestellter. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg und ab 1936 Mitglied im Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RjF). Von 1919 bis 1935 arbeitete er als Buchhalter bzw. Bürovorsteher für das Kaufhaus Alsberg & Co. in der Bruchstraße in Detmold. Nach der Zwangsarisierung der Firma wurde er zum 1. Juni 1935 entlassen. Vom 1. Februar 1936 bis 1. Oktober 1938 hatte er das Gewerbe "Handelsvertretung" angemeldet und arbeitete nunmehr als Hausierer. Ab April 1938 musste auch er Zwangsarbeit leisten. Nach dem November-Pogrom war er vom 13. November bis 12. Dezember 1938 im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert (Häftlingsnr. 28986). Drei Jahre später wurde er am 10. Dezember 1941 zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern aus Detmold über Bielefeld nach Riga deportiert. Ob Samuel Valk in Riga bereits umkam oder weiter deportiert wurde, bleibt unbekannt. Angaben, denen zufolge er wie seine Familie nach Stutthof überstellt wurde, lassen sich nicht belegen. Samuel Valk gilt als verschollen.

Hinweis: Für widersprüchliche Informationen, teils auf sehr unterschiedlichem Kenntnisstand beruhend, sorgt die Tatsache, dass es zwei Personen mit demselben Namen Samuel Valk aber mit unterschiedlichen Geburtsdaten gab. Eine Überprüfung der Quellen seitens des USHMM, der Gedenkstätte Stutthof und auch der Arolsen Archives hat ergeben, dass keiner der beiden Betroffenen in Stutthof inhaftiert war.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, D 87 Nr. 14, M 4 A Nr. 27; ZA B 1/34 Nr. 787, 837, 847, 857, 1077; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: LZ, 22.12.1921: Verlobungsanzeige Samuel Valk, Detmold und Hedwig Lion, Euskirchen

LZ, 24.06.1922: Vermählungsanzeige Samuel Valk und Hedwig Lion

LZ, 11.05.1924: Geburtsanzeige der Tochter Hilde durch Samuel und Hedwig Valk

LAV NRW OWL L 80 II a Gr. XVII Tit. 1 Nr. 3 Anl.

Jüdische Kultusvereinigung Detmold an Landesregierung, 15.10.1940:

Gesuch um die Erlaubnis zur Ausführung von Ausbesserungs- und Änderungsarbeiten für jüd. Haushaltungen an die Jüdin Hedwig Valk, Detmold, Sachsenstr. 25

Landesregierung an Kultusvereinigung, 16.12.1940:

Genehmigung unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs und der Beschränkung, dass nur Juden bedient werden dürfen

LITERATUR: Müller (1992), Müller (2008)

- Details

geb. 06.01.1906, auch: 21.01.1907 in Rozniatow (Galizien, heute: Roschnjatiw/Westukraine)

|

Religionszugehörigkeit: Eltern:

|

jüdisch

|

| Ehemann: | Josef Leib (Leo) Vogelhut |

| Beruf: | Schneiderin |

| Wohnorte: | Detmold: 10.10.1931 Krumme Str. 27 31.12.1938 Gartenstr. 6 bei Leffmann "ohne Abmeldung verzogen" Magdeburg, Tischlerkrugstr. 21 |

Das Ehepaar Vogelhut gehörte zu den wenigen in Detmold lebenden sogenannten Ostjuden. Anna (Chana) genannt Soltys-Gottlieb stammte aus Galizien, das bis 1918 zu Österreich und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zu Polen gehörte. Ihr Geburtsname wird mit Bleicher angegeben, die Kinder galten als nichtehelich, da die Ehe der Eltern offenbar vor einem Rabbiner geschlossen wurde und nicht vor einer anerkannten staatlichen Institution. Ihre Familie war seit 1908 in Detmold ansässig, nachdem sie vor Not, Judenfeinschaft und aus Angst vor Pogromen aus Galizien geflohen waren. Wiederholt bemühte sich 1919 ihr Vater um Einbürgerung. Seine Gesuche wurde jedoch sämtlich abgelehnt, was den Status der sogenannten Ostausländer und Juden dokumentiert, die sich mit zahlreichen Problemen und Vorurteilen konfrontiert sahen. Die Familie Soltys-Gottlieb wurde letztlich 1923 in Detmold eingebürgert. Dies wurde jedoch für Ita Soltys-Gottlieb und die noch bei ihr lebenden Töchter Bertha und Frieda 1934 widerrufen. Ihre anderen Töchter hatten durch Heirat die Nationalität des jeweiligen Ehepartners erhalten oder lebten zu diesem Zeitpunkt bereits im Ausland.

Anna Soltys-Gottlieb erlernte den Beruf der Schneiderin und heiratete Josef Leib (Leo) Vogelhut am 1. September 1931. Mit ihrer Heirat erhielt sie die polnische Staatsbürgerschaft ihres Mannes. Im selben Jahr gründete ihr Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Krummen Straße 27, das am 16. September 1931 unter dem Firmennamen "Detmolder Bekleidungshaus" (An- und Verkauf von Altwaren) eröffnet wurde. Auch Schuhe gehörten in geringem Umfang zu dem Geschäftsangebot. In diesem Haus befand sich auch ihre Wohnung. Anna (Chana) Vogelhut versorgte den Haushalt und arbeitete mit im Geschäft.

Bei der als "Polenaktion" bezeichneten Abschiebung der im Ausland lebenden polnischen Staatsangehörigen am 28. Oktober 1938 wurden Josef Vogelhut, seine Schwester Necha, die offenbar zu diesem Zeitpunkt zu Besuch war, sowie Regina Bonom-Horowitz über Hannover mit der Reichsbahn zur polnischen Grenze deportiert und in das Flüchtlingslager Zbaszyn eingewiesen. Die Meldeunterlagen der Stadt vermerken bei Josef Vogelhut: "Ausgewiesen und nicht abgemeldet; befindet sich im Sammellager Zbaszyn in Polen." Eine Bleistiftnotiz vom 30. Dezember 1938 wurde der Karteikarte hinzugefügt: "Ehefrau wohnt Gartenstr. 6. Festgestellt durch Schmitt." Regina Bonom-Horowitz und Josef Vogelhut beantragten die Wiedereinreise, um ihre Geschäfte zu liquidieren und ihre wirtschaftlichen Verhältnisse regeln zu können. Ihr Anliegen wurde vom Landespolizeiführer wenige Tage nach dem November-Pogrom abgelehnt. Seiner Mutter war es noch gelungen, ihm und seiner Schwester wenigstens Kleidung ins Lager zu scjicken.

Während des November-Pogroms wurden die Fensterscheiben eingeschlagen, die Geschäftsräume verwüstet, die Einrichtung zerstört und die Waren auf die Straße geworfen. Die Wohnung sei laut Zeugenaussage eines Hausbewohners durch dessen Intervention verschont geblieben. Am 11. November 1938 wurde das Geschäft, das von Anna Vogelhut nach der Ausweisung ihres Mannes allein betrieben wurde, durch sie abgemeldet. Anna Vogelhut wurde in das sogenannte Judenhaus in der Gartenstraße 6 eingewiesen.

Aus Detmold zog sie zu der Mutters ihres Mannes nach Magdeburg. Im Eingangsbuch des dortigen Polizeigefängnisses findet sich der Vermerk vom 27. Oktober 1938 "Abschiebung nach Polen". Anlässlich einer Volkszählung am 17. Mai 1939 wurde das Ehepaar Vogelhut in Magdeburg registriert. Anna Vogelhut musste Deutschland am 19. Juli 1939 endgültig verlassen. Eine letzte erhaltene Postkarte schrieb sie an ihren Bruder am 1. Oktober 1941 aus Bochnia in Polen. Dies war der Geburtsort ihres Mannes. Die notwendigen Mittel für diese Reise in das Land, aus dem er einst geflohen war, stammte aus dem Verkaufserlös des Magdeburger Hauses. In dem Schtetl von Bochnia lebten 1939 noch 3000 Jüdinnen und Juden. Im März 1941 hatten hier die deutschen Besatzer ein Ghetto errichtet, in dem bis zur Liquidierung im September 1943 insgesamt etwa 15.000 Menschen zu leben gezwungen wurden.

Die überlieferte Postkarte, die Anna Vogelhut über Lissabon an ihren Bruder Chaim Hermann Soltes (!) in die USA sandte, verdeutlicht ihre schwierige Situation insgesamt, ihre Not, Verzweiflung und die Sorge auch um ihre Schwester Hedwig und deren Familie, die ihr Bruder in den USA nicht aufnehmen konnte. Ihr hier geäußerte Wunsch nach Wiedervereinigung der Familien und ihnen nahestehenden Menschen erscheint programmatisch für die in die Flucht Getriebenen und Verfolgten: "Der Allmächtige soll uns jeder wieder mit unseren Lieben zusammenführen, damit unser Herz nicht so betrübt ist."

Das weitere Schicksal von Anna Vogelhut bleibt ungeklärt. Es ist unbekannt, ob Anna Vogelhut als Bewohnerin des Ghettos den Liquidations-Aktionen vom August und November 1942 ("Aktionen I und II") mit Massenexektionen und Deportationen zum Opfer fiel. Oder ob sie zu den Verfolgten gehörte, die durch die endgültige Liquidierung des Ghettos im September 1943, wiederum mit Erschießungen und Deportationen auch nach Auschwitz-Birkenau oder Belzec, um ihr Leben gebracht wurde.

.

Anna Vogelhut wurde für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 8. Mai 1945 festgesetzt.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 20 A Nr. 10540, 10547, D 21 B Nr. 1112, D 23 Detmold Nr. 5912, D 103 Nr. 785, 836, 876, 877, L 80 I e Gr. IV Tit. 3 Nr. 32 Bd. 5, L 80 Ie Gr. IV Tit. 3 Nr. 41 a, L 80 II a Gr. XVII Tit. 1 Nr. 3 Anl. ; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 836; Waltraut Zachuber (Magdeburg)

WEITERE QUELLEN LZ, 07.07.1935: Anzeige des Josef Vogelhut, "Spottbillig kaufen Sie Anzüge etc."; zu Bochnia s. www.sztetl.org.pl

LITERATUR: van Faassen/Hartmann (1991)

DOKUMENTE

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Josef und Anna Vogelhut (StdA DT MK)

Thbn.png)

Polizeiliche Anmeldung und Notiz von Anna Vogelhut (StdA DT MK)

Mitteilung von Anna Vogelhut an den Bürgermeister der Stadt Detmold, 1939

Vogelhut, 1.10.1941 (D1 BEG Nr. 1075)Thbn.jpg)

Postkarte von Chana (Anna) Vogelhut, 1.10.1941 (LAV NRW OWL D1 BEG Nr. 1075)

Thbn.jpg)

Eidesstatttliche Versicherung F. Tichauer (LAV NRW OWL D1 BEG Nr. 1075)

- Details

Thbn.png)