H_Biographien

geb. 26.11.1925 in Rheydt

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

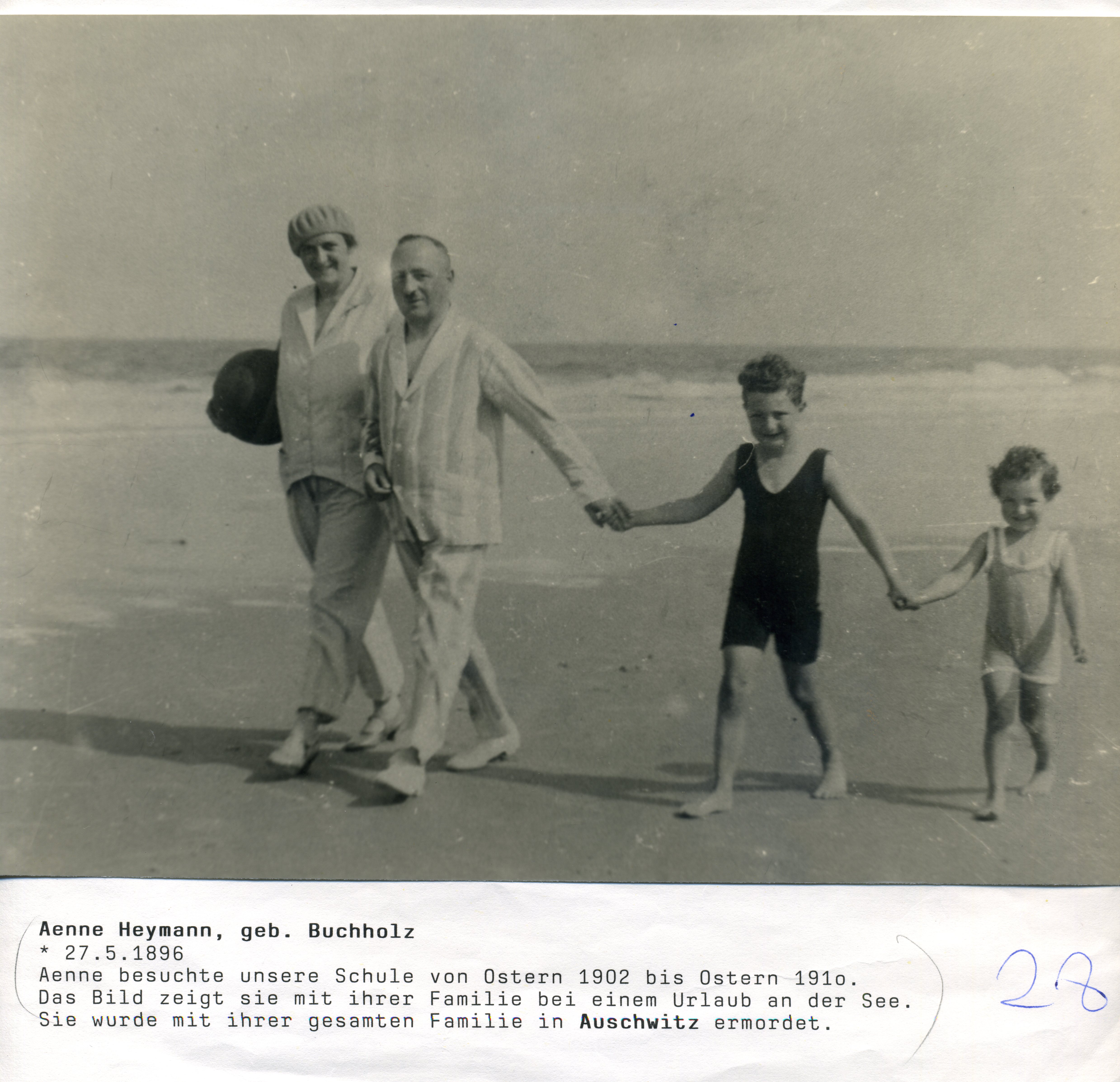

| Eltern: | Max und Anna (Aenne) Heymann, geb. Buchholz |

| Bruder: | Karl Walther Heymann |

| Wohnorte: | Rheydt, Wilhelm-Strater-Str. 42 30.07.1941 Detmold, Lange Str. 16 bei Buchholz 10.08.1941 nach Rheydt, Wilhelm-Strater-Str. 42 abgemeldet |

Die Meldeunterlagen der Stadt Detmold zeigen den Vermerk "Nur vorübergehend", da die Familie Heymann nur besuchsweise bei Angehörigen der Familie Buchholz in Detmold war.

Ihr Vater hatte aufgrund seiner nationaldeutschen Gesinnung Angebote der nach Palästina ausgewanderten Familie Heilbrunn ausgeschlagen, Edith und ihren Bruder bei sich auf zu nehmen. Am 20. April 1942 meldete ihr Vater sich und seine Familie vor der Gestapo Mönchengladbach freiwillig aus nicht belegbaren Gründen zum Transport in den "Osten". Am 21. April 1942 wurde Edith zusammen mit ihrer Familie und weiteren 95 Personen von Düsseldorf aus in das Durchgangslager Izbica deportiert. Die gesamte Familie kam um.

Das Amstgericht Rheydt erklärte Edith Heymann 1959 für tot. Als amtliches Todesdatum wurde der 31. Dezember 1945 festgesetzt.

QUELLEN StdA DT MK; LAV NRW OWL D 87 Nr. 12; LATh-HStA Weimar; StdA Mönchengladbach; Uri Lev Ron (Israel); Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN Amtsblatt, 4.11.1916:

HR (A 26), AG DT

Fa. Mathias Buchholz, Detmold

Gesamtprokura für Else Heilbrunn und Frl. Anna Buchholz

LITERATUR Erckens (1989)

- Details

Rufname: Walther

geb. 30.06.1923 in Rheydt

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Beruf: | Schlosser |

| Eltern: | Max Heymann und Anna (Aenne) Heymann, geb. Buchholz |

| Schwester: | Edith Heymann |

| Wohnorte: | Rheydt, Wilhelm-Strater-Str. 42 09.06.1938 Köln, Ehrenstr. 80/82 09.12.1938 Rheydt, Wilhelm-Strater-Str. 42 21.04.1942 "nach dem Osten abgewandert" |

Die Meldeunterlagen der Stadt Detmold zeigen den Vermerk "Nur vorübergehend", da die Familie Heymann bei Angehörigen der Familie Buchholz in Detmold zu Besuch war.

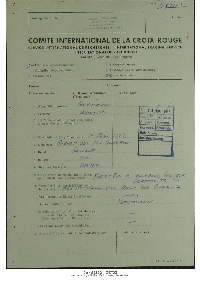

Walther Heymanns Vater Max hatte aufgrund seiner nationaldeutschen Gesinnung Angebote der nach Palästina ausgewanderten Familie Heilbrunn ausgeschlagen, Walther und seine Schwester bei sich auf zu nehmen. Am 20. April 1942 meldete sein Vater sich und seine Familie vor der Gestapo Mönchengladbach freiwillig aus nicht dokumentierten Gründen zum Transport in den "Osten". Der Transport in das Durchgangslager Izbica wurde in Düsseldorf zusammengestellt. Am 21. April 1942 wurde Walther Heymann zusammen mit seiner Familie und weiteren 95 Personen von Düsseldorf aus in das Durchgangslager Izbica deportiert. Laut der Inhaftierungsbescheinigung des Internationalen Roten Kreuzes von 1957 war er möglicherweise in Izbica Bez. Lublin im Block V 870 b untergebracht. Die gesamte Familie Heymann kam um.

Das Amtsgericht Rheydt erklärte sie 1959 für tot. Für Walther wurde das Jahr 1942 als offizieller Todeszeitpunkt angenommen, da auch für ihn kein Todesnachweis vorlag.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 87 Nr. 12; LATh-HStA Weimar; StdA Mönchengladbach; Uri Lev Ron (Israel); Arolsen Archives

LITERATUR: Erckens (1989)

- Details

geb. 15.01.1867 in Aldenhoven/Jülich

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Hertogh Heymann und Getta Heymann, geb. Eisermann |

| Ehefrau: | Anna (Aenne) Heymann geb. Buchholz |

| Kinder: | Karl Walther Heymann Edith Heymann |

| Beruf: | Lehrer, Kantor, Prediger |

| Wohnorte: | Münster Rheydt, Wilhelm Strater Str. 42 |

Die Meldeunterlagen der Stadt Detmold zeigen den Vermerk "Nur vorübergehend", da die Familie Heymann nur besuchsweise bei Angehörigen der Familie Buchholz in Detmold war.

Seine Erste Prüfung als Lehrer hatte Max Heymann nach dreijährigem Seminar-Besuch 1907 in Münster abgelegt, die Zweite Prüfung bestand er 1910 am katholischen Lehrerseminar in Rüthen. 1912 bekam er die Befähigung als Lehrer der Mittel- und Höheren Töchterschule in Münster, 1913 bestand er die Rektorprüfung und war als Seminarlehrer in Münster tätig. Max Heymann war Soldat im Ersten Weltkrieg und wurde mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. 1921 wurde er als Lehrer der jüdischen Volksschule, die der Synagoge angegliedert war, in Rheydt angestellt. Hier heiratete er Anna Buchholz, die im Weißwarengeschäft ihrer Tanten Amalie Buchholz und Gretchen Buchholz gearbeitet hatte. Er war führendes Mitglied des Reichsbund jüdischer Frontsoldaten in Rheydt. Neben seiner Lehrertätigkeit war er zudem Kantor und Prediger an der Synagogengemeinde.

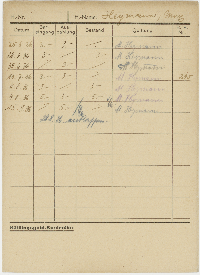

Eine Inhaftierung 1936 in Buchenwald kann nicht eindeutig nachgewiesen werden. Allerdings enthält eine Geldkarte aus dem Konzentrationslager, die auf seinen Namen ausgestellt wurde, zwar keine persönlichen Daten, zeigt aber eine Unterschrift, die der oben abgebildeten gleicht.

Seine nationaldeutsche Gesinnung veranlasste ihn, auch nach dem November-Pogrom das Angebot der verschwägerten und nach Palästina emigrierten Familie Heilbrunn auszuschlagen, seine Kinder bei sich aufzunehmen. Max Heymann lehnte es ab, das deutsche Vaterland zu verlassen, und hatte infolgedessen die ihm angebotenen Affidavits nicht angenommen. Zudem wollte er es nicht verantworten, seine Gemeinde und Schüler im Stich zu lassen.

Am 20. April 1942 meldete Max Heymann sich und seine Familie vor der Gestapo Mönchengladbach freiwillig aus nicht dokumnetierten Gründen zum Transport in den "Osten". Am 21. April 1942 wurde sie mit weiteren 95 Personen von Düsseldorf aus in das Durchgangslager Izbica deportiert. Die gesamte Familie Heymann kam um.

Das Amtsgericht Rheydt erklärte Max Heymann 1959 für tot.

Als Todesjahr wurde für ihn auf 1942 festgesetzt.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 87 Nr. 12; LATh-HStA Weimar; StdA Mönchengladbach; Uri Lev Ron (Israel); Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: Amtsblatt, 04.11.1916:

HR (A 26), AG DT

Fa. Mathias Buchholz, Detmold

Gesamtprokura für Else Heilbrunn und Frl. Anna Buchholz

LITERATUR: Erckens (1989)

- Details

geb. 17.03.1883 in Horn

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Beruf: | Rechtsanwalt |

|

Eltern: Schwester: Neffe: |

Jacob Hirschfeld (03.03.1854 in Horn - 22.01.1939 in Detmold), Kaufmann und Elise Hirschfeld, geb. Klarenmeyer |

| Ehefrau: | Leonie Hirschfeld, geb. Ems |

| Wohnorte: | Horn, Nordstr. 11 Detmold: 24.09.1897 Exterstr. 11 bei Cohn 30.03.1900 nach Horn abgemeldet Elisabethstr. 42 bei Blank 10.02.1907 nach Berlin abgemeldet 01.01.1909 Leopoldstr. 19 bei Gessner 28.05.1909 Moltkestr. 12 bei Kienast 08.03.1910 zum Militär abgemeldet 29.05.1911 Hermannstr. 20 bei Haming 01.11.1911 Paulinenstr. 45 bei Nieding vom Militär 23.08.1916 Paulinenstr. 45 bei Nieding ab 10.09.1920 Paulinenstr. 10 eigenes Haus 22.04.1942 Hornsche Str. 33 bei Levysohn 28.07.1942 "abgemeldet nach Theresienstadt" |

Albert Hirschfeld stammt aus Horn und war bereits 1897 für einige Zeit in Detmold als Schüler gemeldet. Er studierte Jura, wurde promoviert und war 1904 Gerichtsassessor beim Amtsgericht Bad Salzuflen. Im August 1909 schieden er und sein Partner Heinrich Sonntag als Gerichtsassessoren aus, traten zur Rechtsanwaltschaft über und ließen sich in der Hermannstraße 3 nieder (Rechtsanwälte Sonntag und Dr. Hirschfeld). Vom 24. August 1909 an war er beim Landgericht Detmold und vom 23. Dezember 1932 auch beim Amtsgericht Detmold als Rechtsanwalt zugelassen. Wann und aus welchen Gründen sich Sonntag und Hirschfeld beruflich trennten, lässt sich nicht belegen. Die Praxis befand sich später in der Paulinenstraße 10.

Am 27. August 1920 heiratete er Leonie Ems in Celle.

Vom 10. April bis 9. Mai 1933 wurde er in sog. Schutzhaft genommen. In den folgenden Jahren sah Albert Hirschfeld sich gezwungen, seine Mitarbeiter zu entlassen. Seiner letzten Angestellten kündigte er 1937. Die Praxis war damit faktisch aufgegeben und seine wirtschaftliche Existenz zerstört. Das Berufsverbot für jüdische Rechtsanwälte vom 30. November 1938 (Verordnung vom 27. September 1938) beendete auch seine Karriere. Lediglich eine begrenzte Zahl der Betroffenen durfte als "Konsulenten" ausschließlich für jüdische Klienten tätig bleiben. Am 1. Dezember 1938 wurde Albert Hirschfeld in der Rechtsanwaltsliste gelöscht, nachdem die Zulassung beim Landgericht und Amtsgericht mit Erlass vom 17. Oktober 1938 zurückgenommen worden war.

Während des Novemberpogroms wurde seine Wohnung, die sich in direkter Nachbarschaft zur SS-Standarte 72 (Paulinenstr. 14) befand, verwüstet. Albert Hirschfeld wurde verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert (Häftlingsnummer 29106). Einem fragwürdigen Vernehmungsprotokoll vom 16. November 1938 aus dem dort bezeichneten "Schutzhaftlager" Buchenwald zufolge, hatte Albert Hirschfeld beim Verlassen des Transportzuges einen Bruch des Oberarms erlitten, wobei er durch seine Unterschrift bezeugte oder bezeugen musste, dies sei ein Unfall bereits auf dem Bahnhof in Weimar gewesen und nicht etwa im Lager selbst. In Buchenwald blieb er bis zum 16. Dezember 1938 in Haft. Nur wenige Tage nach seiner Rückkehr, am 21. Dezember 1938, zog sein Vater Jacob Hirschfeld zu ihm, nachdem dessen Schwester Julie Hirschfeld Opfer der Ausschreitungen des Novemberpogroms in Horn geworden war. Sie war im Detmolder Landeskrankenhaus ihren schweren Verletzungen nach einem möglicherweise willentlich verursachten Treppensturz erlegen. Das gemeinsam betriebene Geschäft und auch die Wohnung der Geschwister Hirschfeld waren zerstört worden. Jacob Hirschfeld starb infolge der traumatischen Ereignisse nur kurze Zeit später im Haus seines Sohnes.

Albert Hirschfelds Haus in der Paulinenstraße wurde 1939 zum "Judenhaus" erklärt, das er mit einigen Zwangseingewiesenen bewohnte, bis er selbst mit seiner Frau in ein weiteres "Judenhaus" in der Hornschen Straße 33 eingewiesen wurde. Am 5. August 1943 ging sein Haus, das er seit 1920 bewohnt hatte, in den Besitz des Deutschen Reichs über.

Die Meldeunterlagen der Stadt belegen durch einen Vermerk vom 2. Juli 1940 seine Überwachung durch die NS-Behörden: "War in Berlin W. 15, Joachimsthalerstr. 21, vorübergehend."

Im August 1942 wurden seine Aktien eingezogen, und er musste "Sühneraten" sowie die "Judenvermögensabgabe" zu zahlen.

Am 28. Juli 1942 wurde Albert Hirschfeld zusammen mit seiner Frau Leonie mit dem Transport Nr. XI/1-178 über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert. Von dort wurde er mit dem Transport Ev-222 am 28. Oktober 1944 nach Auschwitz verschleppt.

1947 wurden beide vom Amtsgericht Detmold für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 8. Mai 1945 festgesetzt.

Im 1950 angestrengten Rückerstattungsverfahren wird für Albert Hirschfeld der 5. Mai 1943 als Todesdatum genannt.

Seine Schwester Margarethe (Grete) war mit dem Kaufmann Harry Eichenberg (geb. 21.01.1881in Adelebsen) verheiratet und lebte mit ihm und ihrem gemeinsamen Sohn Werner (geb. 28.03.1922) in Düsseldorf. Am 14. Mai 1938 konnte die Familie in die Niederlande fliehen. Werner Eichenberg wurde am 20. August 1942 in Westerbork interniert. Von dort wurde er nach Auschwitz deportiert, wo er am 10. September 1942 ermordet wurde. Werner Eichenberg wurde für tot erklärt.

Werner Eichenberg war schon tot, als seine Eltern vom 6. bis 11. Mai 1943 in Westerbork interniert wurden. Von dort wurden sie in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Auf diesem Transport befanden sich 1446 Menschen. Einer von ihnen überlebte den Völkermord. Margarethe und Harry Eichenberg wurden am 14. Mai 1943 in Sobibor ermordet. Auch sie wurden für tot erklärt.

QUELLEN: StdA DT MK ; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 20 A Nr. 9155, 9198, D 20 B Nr. 381, 3315, 3629, 3934, D 22 Detmold Nr. 6169 Schutzhaftgefangene, D 23 Detmold Nr. 4917, D 27 Nr. 2635, 2636, 7184, D 103 Lippe Nr. 566. 567, L 113 Nr. 849; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 566; ThHStAW; Beit Theresienstadt; ZA B1 /34 Nr. 798, 807, 857, 1071; KA Lippe; Gedenkstätte und Museum Auschwitz; Joods monument; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: LAV NRW OWL D 87 Nr. 16

LZ , 03.09.1909/LTZ, 25.08.1909: Niederlassungsanzeige der Rechtsanwälte Sonntag und Dr. Hirschfeld, Hermannstr. 3

LZ Nr. 69: Verlobungsanzeige Dr. Albert Hirschfeld, Detmold und Leonie Ems, Celle

Staatsanzeiger, 12.01.1921: Wahlvorschläge mit Unterstützungsunterschriften für die Landtagswahl am 23.01.1921: DDP Unterschriften: Julius Buchholz, Max Heilbrunn, Carl Vogel, Dr. Hirschfeld, David Boehm, Arthur Buchholz, Frieda Buchholz, Frieda Horn, Adolf Schönhaus

LITERATUR: van Faassen/Hartmann (1991), Mitschke-Buchholz (2020)

Schild der Kanzlei Hirschfeld, aufgenommen kurz vor Abriss des Hauses

(StdA DT DT V 19 Nr. 175)

DOKUMENTE

90degThbn.png)

Einwohnermeldekarte von Albert Hirschfeld (StdA DT MK)

90degThbn.png)

Einwohnermeldekarte von Albert und Leonie Hirschfeld (StdA DT MK)

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Albert und Leonie Hirschfeld (StdA DT MK)

Thbn.png)

Mitteilung von Albert und Leonie Hirschfeld an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung,20.12.1938 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

Erklärung von Albert Hirschfeld im KZ Buchenwald - Vernehmung Albert Hirschfeld

Geldkarte aus dem KZ Buchenwald von Albert Hirschfeld

Benachrichtigung an Lonny Hirschfeld aus dem KZ Buchenwald

Auszug aus der Korrespondenz Albert Hirschfeld

- Details

03.03.1854 in Horn (heute: Horn-Bad Meinberg) – 22.01.1939 in Detmold

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Jeanette Hirschfeld, geb. Jacobsberg (gest. 19.10.1899) und Abraham Hirschfeld (gest. 12.10.1864), Händler |

| Schwester: | Julie Hirschfeld (29.09.1856 in Horn - 10.11.1938 in Detmold) |

| Ehefrau: | Elise Hirschfeld, geb. Klarenmeyer (10.12.1853 in Wöbbel - 09.11.1918) |

| Kinder: | Albert Hirschfeld, Margarethe Eichenberg, geb. Hirschfeld (01.11.1888 in Horn - 14.05.1943 in Sobibor) |

| Enkel: | Werner Eichenberg (28.03.1922 in Düsseldorf - 10.09.1942 in Auschwitz) |

| Beruf: | Kaufmann |

| Wohnorte: | Horn, Nordstr. 241, (11) 21.12.1938 Detmold, Paulinenstr. 10 (bei Albert Hirschfeld) |

Jacob Hirschfeld stammte aus Horn (heute: Horn-Bad Meinberg) und heiratete am 22. Juni 1882 Elise Klarenmeyer aus Wöbbel. Mit ihr hatte er zwei Kinder.

Zusammen mit seiner Schwester Julie betrieb der seit 1918 verwitwete Jacob Hirschfeld ein Kolonialwarengeschäft in der Nordstraße, wo beide auch wohnten.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstörten und plünderten SA-Männer ihre Wohn- und Geschäftsräume. Die 82-jährige Julie Hirschfeld stürzte während der Ausschreitungen die Treppe hinunter und erlag im Detmolder Landeskrankenhaus noch in derselben Nacht ihren Verletzungen. Laut Zeugenaussagen sei sie gestoßen worden. Im Bericht der Gendarmerie-Abteilung Detmold über die Ausschreitungen an die Gestapo Detmold vom 18. November 1938 hieß es hingegen, dass Julie Hirschfeld "wahrscheinlich zu Fall gekommen", mit dem Kopf auf die Fliesen des Flurs geschlagen sei und einen hohen Blutverlust erlitten habe. "Es liegt somit ein Unglücksfall vor. Misshandelt ist niemand".1

Nach diesem Überfall, der Verwüstung seines Hauses und Beschlagnahmung seines Geschäftes und vor allem nach dem gewaltsamen Tod seiner Schwester, den er hatte miterleben müssen, zog Jacob Hirschfeld zu seinem Sohn Albert und dessen Frau Leonie nach Detmold. Dort starb er nur kurze Zeit später. Als offizielle Todesursache wurde Herzschlag angegeben. Es ist davon auszugehen, dass Jacob Hirschfeld infolge der Gewaltexzesse starb.

Jacob Hirschfeld wurde als letzter Verstorbener auf dem jüdischen Friedhof in Horn beigesetzt.

Seine Tochter Margarethe (Grete) war mit dem Kaufmann Harry Eichenberg (geb. 21.01.1881 in Adelebsen) verheiratet und lebte mit ihm Düsseldorf, wo auch ihr Sohn Werner, der später den Beruf des Gärtners erlernte, am 28. März 1922 geboren wurden. Die Familie floh am 14. Mai 1938 in die Niederlande. Werner Eichenberg wurde am 20. August 1942 in Westerbork interniert. Von dort wurde er nach Auschwitz deportiert. Dort wurde er am 10. September 1942 ermordet. Er wurde für tot erklärt.

Dessen Eltern waren vom 6. bis zum 11. Mai 1943 ebenfalls in Westerbork interniert. Von dort wurden beide in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Auf diesem Transport befanden sich 1446 Menschen. Nur einer von ihnen überlebte den Völkermord. Margarethe und Harry Eichenberg wurden am 14. Mai 1943 in Sobibor ermordet. Auch sie wurden für tot erklärt.

1 LAV NRW OWL M 1 IP Nr. 1106. Ihr zu Ehren wurde die Bücherei in Horn-Bad Meinberg "Stadtbücherei Julie Hirschfeld" benannt.

QUELLEN: StdA DT MK; StdA DT Da Standesamt Nr. 371; KA Lippe Personenstandsregister Nr. 31.8/1, 31/8.2, 357/12, 362/38; Gedenkstätte und Museum Auschwitz; Joods Monument; Arolsen Archives

LITERATUR: Buchner (1997)

zurück zur alphabetischen Namensliste zu den Verzeichnissen

- Details

Thbn.png)

Thbn.png)