H_Biographien

Rufname: Martha

geb. 10.04.1875 in Heiligenkirchen bei Detmold

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Selma Examus, geb. Blank (geb. 14.04.1842) und Simon Examus (geb. 12.05.1834) |

| Geschwister: | Julius Examus (geb. 22.09.1861) Gustav Examus (geb. 23.01.1864) Albert Examus (geb. 07.06.1866) Selma Examus (geb. 27.02.1869) Bertha Gerson, geb. Examus (geb. 16.08.1874) Rosa Examus (geb. 11.01.1877) David Examus) (geb. 06.06.1878 Else Wertheim, geb. Examus) (geb. 05.02.1885) |

| Ehemann: | Josef Herzberg (Viehhändler, 24.12.1862 Sachsenhagen - 30.10.1939 Hannover) |

| Kinder: | Edith Liebenthal, geb. Herzberg (geb. 7.11.1910 in Pattensen) Heinz Herzberg (geb. 26.1.1912 in Pattensen) |

| Wohnorte: | Heiligenkirchen Pattensen 27.05.1924 Hannover, Dietrichstr. 7a 01.12.1939 Hannover, Wißmannstr. 11 15.12.1939 Berlin, Ansbacher Str. 23 16.01.1940 Hannover, Wißmannstr. 11 04.05.1940 Berlin, Ansbacher Str. 23 19.06.1940 Hannover, Wißmannstr. 11 26.10.1940 Detmold, Paulinenstr. 6 bei Wertheim 13.11.1940 nach Hannover, Wißmannstr. 11 04.09.1941 Hannover, Auf dem Emmerberge 31 15.12.1941 Riga, [laut Meldekarte: "abgesch. amtl."] |

Martha Herzberg lebte mit ihrem Mann Josef, einem Viehhändler, zunächst in Pattensen, wo auch ihre beiden Kinder geboren wurden. Später zog die Familie nach Hannover. Martha Herzberg blieb auch nach dem Tod ihres Mannes dort und war in Detmold während der Verfolgungsgzeit nur noch kurze Zeit gemeldet, da sie ihre Schwester Else Wertheim und deren Familie besuchte. Auch in Berlin hielt sie sich besuchsweise auf, da dort ihre Kinder lebten. Im September 1941 wurde sie in Hannover in das Haus Auf dem Emmerberge 31 eingewiesen. Hier befand sich von 1938 bis September 1941 ein jüdisches Altersheim, das bis Februar/März 1942 als eines der sog. Judenhäuser in Hannover genutzt wurde.

Am 15. Dezember 1941 wurde sie von Hannover nach Riga deportiert. Im Gedenkbuch des Bundesarchivs wird als Todesdatum der 1. Januar 1943 angegeben.

Martha Herzberg gilt als verschollen.

Ihre Kinder Edith und Heinz lebten beide in Berlin und wurden von dort am 18. Oktober 1941 in das Ghetto Litzmannstadt (Lodz) deportiert. Heinz Herzberg wurde am 7. November 1941 in das Zwangsarbeitslager Posen-Fort, Radzwill überstellt, wo er umkam. Sein Todesdatum ist nicht bekannt. Edith Liebenthal wurde aus dem Ghetto Litzmannstadt am 28. Juni 1944 in das Vernichtungslager Kulmhof (Chelmno) deportiert, wo sie noch am gleichen Tag ermordet wurde.

QUELLEN: StdA DT MK; StdA Hannover; Gedenkbuch des Bundesarchivs

Zur Familiengeschichte Examus s. Joachim Kleinmanns: Die jüdische Familie Examus in Detmold. In: Rosenland 29/2024, S. 74 ff.

- Details

08.12.1880 in Kleinenmarpe - 05.01.1944 im Konzentrationslager Theresienstadt

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Salomon Herzberg (27.01.1847 in Kleinenmarpe - 16.03.1907 in Kleinenmarpe), und |

| Geschwister: | Ella Pinto, geb. Herzberg Clara Herzberg Ida Herzberg Alfred Herzberg Thekla Isenberg, geb. Herzberg Selma Werthauer, geb. Herzberg Henny Stern, geb. Herzberg Gertrud Lorch, geb. Herzberg Hugo Herzberg |

| Ehefrau: | Johanna Herzberg, geb. Frank |

| Kinder: | Fritz (Fred) Herzberg (11.06.1921 - 31.01.2008) Gerda Herzberg |

| Beruf: | Kaufmann |

| Wohnorte: | [1919-1931] Detmold, Lange Str. 71 Wuppertal-Elberfeld, Königstr. 13a Detmold: 01.08.1932 Moltkestr. 25 bei Otto 02.01.1934 mit Familie Bahnhofstr. 3 bei Sinalko [sic] 01.10.1936 Sachsenstr. 25 bei Buchholz 10.01.1941 mit Familie Hornsche Str. 33 "ohne Abmeldung verzogen" |

Auf der Einwohnermeldekarte der Stadt Detmold findet sich der Vermerk "Beide Großelternteile waren Volljuden".

Moritz Herzberg absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und war, wie seine Brüder auch, Soldat im Ersten Weltkrieg. Nach dem Krieg arbeitete er als Kaufmann in Warenhäusern in Essen und Darmstadt. Am 11. September 1918 heiratete er Johanna Frank in Elberfeld.

Am 13. Mai 1919 übernahm er das renommierte Konfektionsgeschäft J. A. Erda in der Langen Straße 71 in Detmold. Seine Frau Johanna erhielt Prokura. Laut Aussage seines Sohnes Fred Herzberg waren dort durchschnittlich fünfzehn Schneiderinnen beschäftigt. Dieser Betrieb wurde am 1. Februar 1931 abgemeldet. Die Familie zog 1931 aus nicht dokumentierten Gründen nach Elberfeld, um dort in die Kartonagefabrik seines Schwagers Hugo Frank einzutreten, kehrte aber im August 1932 nach Detmold zurück. Moritz Herzberg arbeitete nun seit dem 12. oktober 1932 als Vertreter für die in Elberfeld ansässige Trikotagen und Wollwarengroßhandlung "Karseboom & Co" seines Schwagers Norbert Karseboom und übernahm zudem die Buchhaltung im Geschäft seiner Frau. Er engagierte sich in verschiedenen Gremien des Detmolder jüdischen Gemeinde- und Vereinslebens: So war er Vorsitzender des Jüdischen Wohltätigkeitsvereins und Mitglied der Gemeinde-Repräsentanz und des Vorstandes der Synagogengemeinde, er war Vorsitzender des Landesverbandes der Synagogengemeinden in Lippe und war Vorstandsmitglied der Jüdischen Kultusgemeinde in Detmold. Zusammen mit seiner Frau war er Mitglied des jüdischen Kulturbundes, ebenso im Israelitischen Wohltätigkeitsverein, war Geschäftsführer des Kuratoriums der Salomon-Joel Herford'schen milden Stiftungen Detmold und war auch als Mitglied im Verein jüdischer Autobesitzer verzeichnet. Ab 1937 war Moritz Herzberg stellvertretender Vorsitzender der Detmolder Bezirksstelle der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, deren Vorsitz Eduard Kauders übernahm.

Auch Moritz Herzberg wurde während des November-Pogroms in "Schutzhaft" genommen und in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Nach seiner Entlassung am 12. Dezember 1938 versuchte er, mit seiner Familie und seiner Schwiegermutter Emilie Frank Deutschland zu verlassen. Sein Gewerbe als Vertreter wurde am 4. Januar 1939 mit Wirkung bereits vom 30. Septmber 1938 abgemeldet. Somit gab es auch für ihn keine berufliche Grundlage mehr. Seinen Sohn Fritz schickte er im Februar 1939 mit einem Kindertransport nach England, um der Familie den Weg in die Flucht zu ebnen. Keiner der zahlreichen Auswanderungsversuche konnte jedoch in die Tat umgesetzt werden. Zusammen mit seiner Familie wurde Moritz Herzberg in das sog. Judenhaus in der Hornschen Straße 33 eingewiesen, nachdem sie bereits in der Sachsenstraße 25 in einem weiteren Detmolder "Judenhaus" gelebt hatten.

Am 28. Juli 1942 wurde Moritz Herzberg mit dem Transport XI/1-170 zusammen mit seiner Frau, seiner Tochter und seiner Schwiegermutter über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert, wo er umkam.

Sein Sohn Fritz, später Fred, überlebte als Einziger. Mit einem Kindertransport konnte er 1939 Deutschland verlassen und nach England fliehen. Sein weiterer Fluchtweg führte ihn nach Nord-Rhodesien (heute Sambia). Dort wurde er Soldat der Britischen Armee. Der Auftrag, seine Familie nachzuholen und zu retten, war nicht zu erfüllen. Fred musste erkennen, dass seine Eltern, seine Schwester, seine Großmutter und viele seiner Angehörigen im Völkermord um ihr Leben gebracht worden waren. Er emigrierte 1947 in die USA, wo er eine eigene Familie gründete.

Bis zu seinem Tod im Jahre 2008 lebte er in St. Louis.

QUELLEN: StdA DT MK, D 106 A Nr. 16190; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, L 113 Nr. 849; KAL K2 BEG Nr. 749, 750, 764, 795, 961, 1629; LATh-HStA Weimar; Beit Theresienstadt; ZA B 1/34 Nr. 847, 853, 856, 857, 1077; Fred und Joanne Herzberg (USA); Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: Staatsanzeiger, 21.05.1919: HR (A 8), AG DT

Fa. J.A. Erda

Übergang auf Moritz Herzberg; Prokura Ehefrau Johanna

LZ, 13.06.1921: Geburtsanzeige eines Sohnes durch Moritz Herzberg und Frau Johanna

Korrespondenz Fred Herzberg GfCJZ Lippe

LITERATUR: Mitschke-Buchholz (2013)

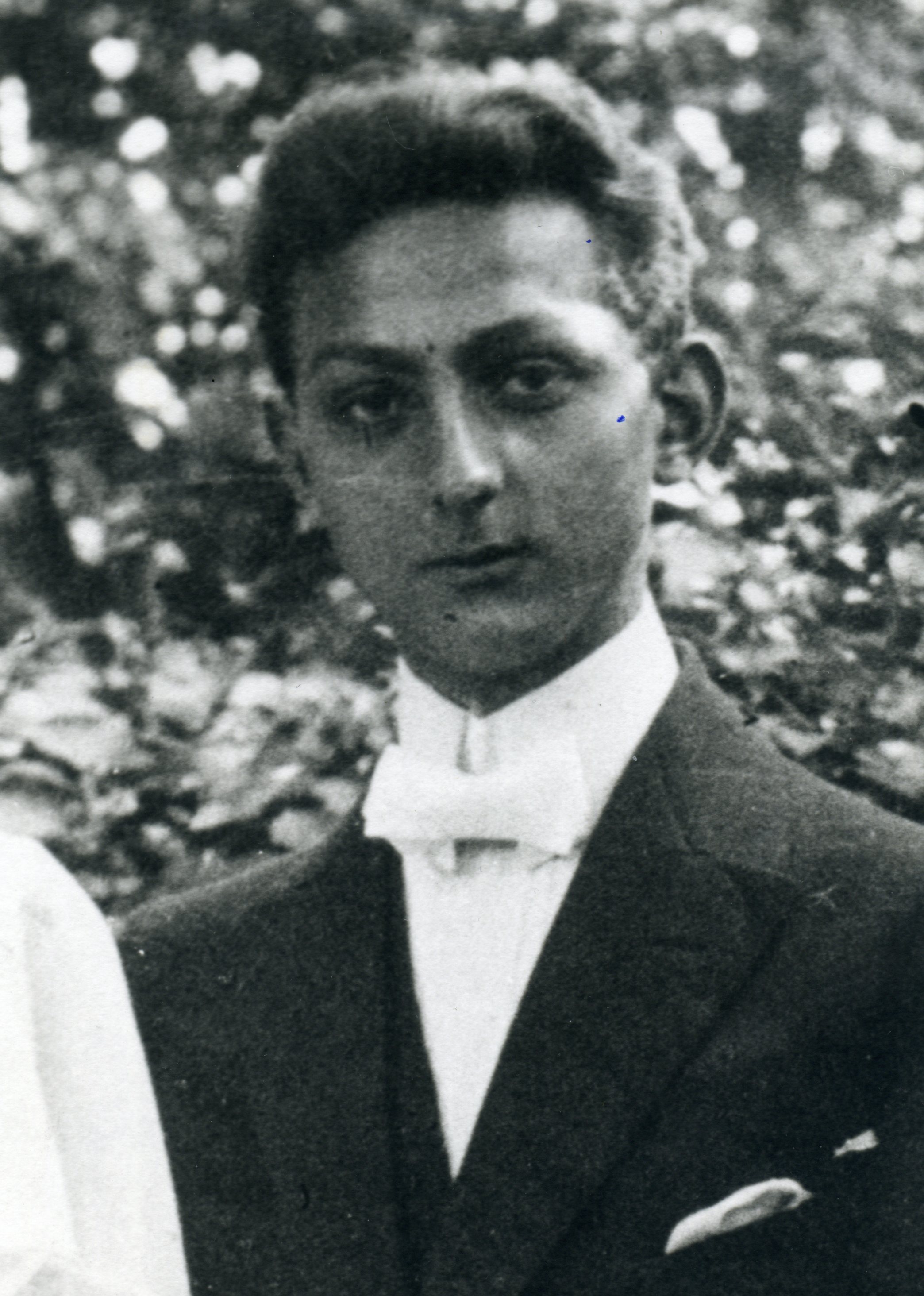

Moritz Herzberg, [1938] (Sammlung Joanne Herzberg)

DOKUMENTE

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Moritz, Johanna, Fritz und Gerda Herzberg (StdA DT MK)

Thbn.png)

Mitteilung von Moritz Herzberg an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung, 30.12.1938 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

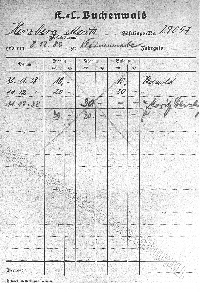

Geldkarte aus dem KZ Buchenwald von Moritz Herzberg

- Details

geb. 19.07.1902 in Paderborn

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Beruf: | Kaufmann, Arbeiter |

| Eltern: | Moses Hesse, Handelsmann und Rickchen Hesse, geb. Biermann |

| Ehefrau: | Irene Maria Hesse, geb. Andochewiez (Andochewitsch) (geb. 24.04.1902) |

| Sohn: | Julius Hesse |

| Wohnorte: | Detmold: 10.10.1931 Sofienstr. 30 02.04.1932 Hornsche Str. 23 06.02.1936 Karlstr. 8 bei Eden 04.12.1937 Hermannstr. 27 bei Burre 14.10.1939 Sachsenstr. 4 bei Ries 04.04.1940 Hornsche Str. 33 07.04.1943 nach Bielefeld, Steinstr. 7 |

Am 18. November 1928 heiratete Ludwig Hesse Irene Maria Andochewiez, die keine Jüdin war, in Duisburg-Beck.

1940 wurde er wegen Diebstahls verurteilt, worüber in der Lippischen Staatszeitung und im "Stürmer" berichtet und kommentiert wurde. Am 7. April 1943 wurde das Ehepaar, das in "privilegierter Mischehe" lebte, in Bielefeld in das sogenannte Judenhaus in der Steinstraße eingewiesen, nachdem es auch in Detmold bereits in "Judenhäusern" (Sachsenstraße 4 und Hornsche Straße 33) leben musste. Vom 18. September 1943 bis zum 1. Februar 1944 war Ludwig Hesse im Polizeigefängnis in der Turnerstraße inhaftiert. Nach Aussage seiner Frau wurde er Anfang Februar 1944 nach Auschwitz deportiert. Den nichtjüdischen Ehefrauen jüdischer Männer sei mitgeteilt worden, sie seien nun frei und könnten sich scheiden lassen. Andernfalls drohe ihnen KZ-Haft. Die Männer seien nun für sie tot.

Den Unterlagen des Amtes für Wiedergutmachung Detmold vom 27. August 1959 zufolge wurde Ludwig Hesse am 9. September 1944 "in den Häftlingskrankenbau" wegen Lungen-Tbc "des KL-Auschwitz (Block 20) eingeliefert, Häftling.-Nr.: 173 679." Dort sei er laut Häftlingskrankenbauregister am 11. September 1944 noch inhaftiert gewesen. Weitere Informationen, die zur Klärung seines Schicksal beitragen könnten, liegen nicht vor.

Ludwig Hesse wurde 1949 vom Amtsgericht Detmold für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 8. Mai 1945 festgesetzt.

Irene Maria Hesse war vom 18. September 1944 bis zum 2. Mai 1945 im Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert. Sie überlebte und kehrte nach dem Krieg nach Detmold zurück.

Das Schicksal des Sohnes bleibt ungeklärt.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, D 2 C DT Nr. 113, D 23 Detmold Nr. 5002, L 113 Nr. 849; Minninger (1985); Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: LStZ, 18.10.1940: Detmold. "Ein Jude beim Diebstahl gefaßt."

LStZ, 20.10.1940: Detmold. "Gefängnis für einen diebischen Juden"

Urteil von 8 Monaten gegen L.H. wegen fortgesetzten Diebstahls

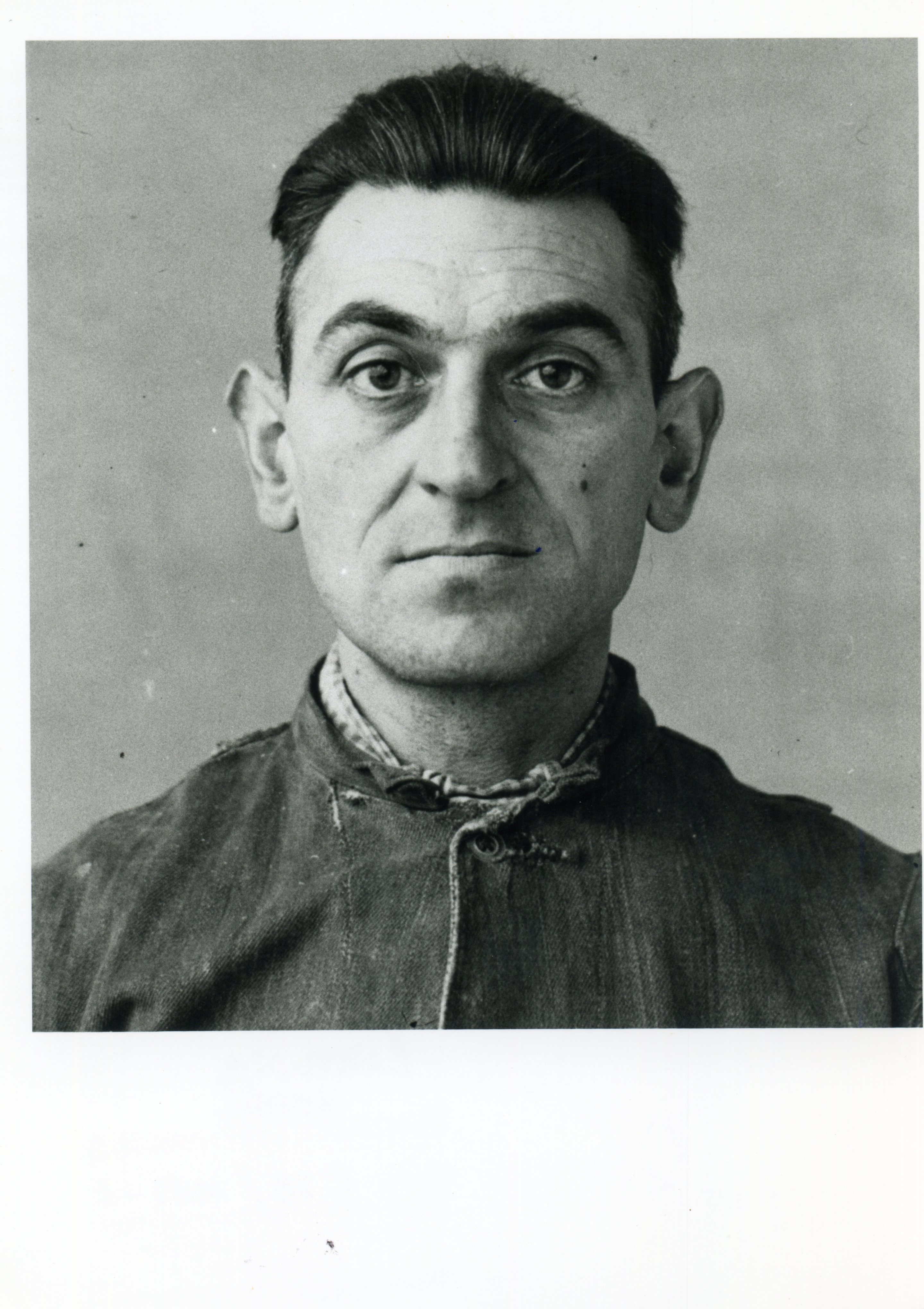

Ludwig Hesse. Foto einer sog. erkennungsdienstlichen Behandlung

(StdA DT DT V 19 Nr. 176)

DOKUMENTE

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Ludwig Hesse (StdA DT MK)

Thbn.png)

Mitteilung von Ludwig Hesse an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung, 03.03.1939 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

ITS-Karteikarte von Ludwig Hesse

ITS-Karteikarte von Ludwig Hesse

Auszug aus der Korrespondenz zu Ludwig Hesse

- Details

03.03.1903 in Osnabrück - 24.06.1941 in der "Euthanasie-Anstalt"

der "Aktion T4" in Hadamar

| Religionszugehörigkeit: | katholisch |

| Eltern: | Johann Heinrich Heuer, Schneidermeister und Maria Klementine Heuer, geb. Heyer |

| Beruf: | Holz- und Steinbildhauer |

| Wohnorte: | Osnabrück, Goldstr. 29 11.03.1922 Münster 05.03.1923 Kevelaer St. Wendel 09.12.1924 Paderborn 31.07.1931 Osnabrück, Goldstr. 29 Detmold (besuchsweise) |

Nach dem Besuch der Volksschule begann Heinrich (Heinz) Christian Heuer 1917 eine Lehre als Stein- und Holzbildhauer. Ab 1923 arbeitete er als freischaffender Künstler im norddeutschen Raum und schuf mehrere große Steinplastiken sowie Schnitzereien z.B. am Artländer Dom in Ankum. Auch im Saarland setzte er seine künstlerische Tätigkeit fort.

In Detmold war er wegen häufiger Besuche seiner hier lebenden Verwandten.

Seit Anfang der 1930er Jahre litt Heinz Heuer an einer geistigen Erkrankung, die zu einer Einweisung am 8. Januar 1932 in die Landes- Heil- und Pflegeanstalt in Osnabrück führte. Mit Wirkung des 9. Juli 1932 wurde Heinz Heuer entmündigt. Auch in der Heil- und Pflegeanstalt war er - allerdings nur zeitweise - bildhauerisch tätig. Seine Familie besuchte ihn dort regelmäßig. Durch einen seiner beiden Vormunde wurde am 9. September 1935 eine Verschlechterung seines Zustandes bestätigt. Am 22. April 1941 wurde Heinz Heuer in die Hessische Landes-Heilanstalt Eichberg im Rheingau verlegt. Die Familie wurde erst bei einem vergeblichen Besuch in der Osnabrücker Heilanstalt über seine Verlegung informiert. Der Ort seiner Verlegung wurde ihr ebenfalls vorenthalten.

Am 9. Juni 1941 wurde er in die Landesheilanstalt Hadamar verlegt. Vermutlich wurde er in der Tötungsanstalt noch an diesem Tag im Rahmen der sog. Aktion T4 durch Gas ermordet. Es wurde von offizieller Seite angegeben, für die neu angekommenen Patienten habe es keine Unterbringungsmöglichkeit gegeben.

Als offiziell ausgewiesenes Datum in der Sterbeurkunde des Sonderstandesamtes "Hadamar Mönchberg" findet sich der 24. Juni 1941. Seinem Vormund wurde durch die Landes-Heil-und Pflegeanstalt Hadamar ebenfalls am 24. Juni 1941 mitgeteilt, dass sein Pflegling, "der im Rahmen der Reichsverteidigug in unsere Anstalt verlegt wurde" infolge einer Lungenentzündung und anschließender Kreislaufschwäche "unerwartet" verstorben sei.

Im Juli 1941 erhielt seine Familie die Sterbeurkunde, auf der ebenfalls als Todesursache "Lungenentzündung und Kreislaufschwäche" angegeben wurde.

Die Angehörigen forderten die Urne an und setzten sie auf dem Osnabrücker Friedhof bei.

QUELLEN: Gedenkstätte Hadamar; Bundesarchiv Berlin; Niedersächsisches LAV Osnabrück; Heinrich Heuer (Detmold)

LITERATUR: "Verlegt nach Hadamar", o. O. o. J.

Heinrich Christian Heuer, 1921

(StdA DT DT V 19 Nr. 176)

- Details

Rufname: Aenne

geb. 01.11.1895 in Detmold

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Geschwister: | Arthur Buchholz Bernhard Buchholz Julius Buchholz Else Buchholz Erich Buchholz |

| Tanten: | Gretchen Buchholz Amalie Buchholz |

| Ehemann: | Max Heymann |

| Kinder: | Karl Walther Heymann Edith Heymann |

| Beruf: | Verkäuferin |

| Wohnorte: | Seit Geburt bei den Eltern Detmold, Elisabethstr. 19 05.04.1919 Detmold, Lange Str. 63 20.11.1919 Rheydt, Wilhelm-Strater-Str. 42 |

Die Meldeunterlagen der Stadt Detmold zeigen den Vermerk "Nur vorübergehend", da die Familie Heymann nur besuchsweise bei Angehörigen der Familie Buchholz in Detmold war.

Aenne Heymann war im Weißwarengeschäft ihrer Tanten Amalie und Gretchen Buchholz in Rheydt angestellt. Max Heymann heiratete sie ebenfalls in Rheydt. Dessen nationaldeutsche Gesinnung veranlasste ihn, auch nach dem November-Pogrom das Angebot der verschwägerten und nach Palästina emigrierten Familie Heilbrunn auszuschlagen, seine Kinder bei sich aufzunehmen, da er die Meinung vertrat, das deutsche Vaterland nicht zu verlassen zu dürfen, und hatte infolgedessen die ihm angebotenen Affidavits nicht angenommen. Am 20. April 1942 meldete Max Heymann sich und seine Familie vor der Gestapo Mönchengladbach freiwillig aus nicht dkumentierten Gründen zum Transport in den "Osten". Am 21. April 1942 wurden sie mit weiteren 95 Personen von Düsseldorf aus in das Durchgangslager Izbica deportiert. Die gesamte Familie Heymann kam um.

Das Amtsgericht Rheydt erklärte Aenne Heymann 1959 für tot.

Als Todesjahr wurde 1944 festgesetzt.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 87 Nr. 12; LATh-HStA Weimar; StdA Mönchengladbach; Uri Lev Ron (Israel); Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN Amtsblatt, 04.11.1916:

HR (A 26), AG DT

Fa. Mathias Buchholz, Detmold

Gesamtprokura für Else Heilbrunn und Frl. Anna Buchholz

LITERATUR: Erckens (1989)

- Details

Thbn.png)

Thbn.png)

Buchholz (StdA DT MK)Thbn.png)