B_Biographien

Rufname: Rolf

08.01.1935 in Detmold - 29.08.1943 in der Anstalt Eben-Ezer

| Religionszugehörigkeit: | evangelisch |

| Eltern: | Auguste Bracht, geb. Brinkmann (geb. 31.11.1900) und Willy Bracht (geb. 20.07.1906), Schlosser |

| ein Bruder | |

| Beruf: | ohne |

| Wohnorte: | Detmold, Ernststr. 10 03.10.1936 Detmold, Klusstr. 39 |

Rolf Bracht war infolge einer Erkrankung im Alter von einem Vierteljahr gehbehindert und ab seinem vierten Lebensjahr auf einen Rollstuhl angewiesen. Zudem war er in seinen sprachlichen Möglichkeiten offenbar eingeschränkt.

Durch die Gesetzgebung des NS-Staates, die Menschen mit Einschränkungen als "Ballastexistenzen" diffamierte, gerieten Familien mit behinderten Kindern zusehends in eine erhebliche Zwangslage: Ab März 1941 wurde an diese Familien kein Kindergeld mehr ausgegeben. Ab September desselben Jahres war es den Behörden sogar erlaubt, den Familien, die die Unterbringung in einer Anstalt nicht zuließen, ihre Kinder wegzunehmen. Als Rolf Bracht sieben Jahre alt war, entschieden sich seine Eltern, ihn der Anstalt Eben-Ezer anzuvertrauen. Am 9. Juli 1942 wurde er dort aufgenommen und wurde im Krankenbericht u. a. als "blasses, schwächliches", aber auch "fröhliches" Kind beschrieben. Im ärztlichen Fragebogen vom 22. Juni 1942 wurde jedoch "voraussichtlich unheilbar" vermerkt.

Rolf Bracht konnte in Eben-Ezer die Anstaltsschule zunächst besuchen, in der er laut Krankenakte "lebhaften Anteil am Unterricht" nahm. Getrennt von seiner Familie und seinem Zuhause erlebte ihn seine Mutter jedoch als verzweifelt und sehr traurig. Ihr Sohn bat sie bei ihren Besuche inständig, ihn doch wieder mit nach Hause zu nehmen. Laut Krankenakte wurden seitens der Anstaltsleitung offenbar in Absprache mit der Mutter weitere Besuch "von ihm weggehalten, wie wir es ja verabredet haben". Daraufhin habe das Kind "in letzter Zeit kaum noch einmal geweint".

Am 3. Dezember 1942 wandte sich Auguste Bracht mit einem Brief an den Direktor der Anstalt Herbert Müller. Nach einem ihrer Besuche zeigte sie sich erschüttert vom Zustand ihres Sohnes: Noch nie sei ihr Sohn so traurig gewesen, zudem sei er körperlich abgezehrt. "Er ist ja wohl auch einer der unglücklichsten dort, weil sein Empfinden so gesund und er so durch seine Hilflosigkeit der Pflegebedürftigste ist", heißt es in ihrem Schreiben. Ihre Überlegungen, Rolf "zur Erholung" mit nach Hause zu nehmen, vermochte sie, offenbar auch durch Intervention der Anstaltsleitung verunsichert, nicht in die Tat umzusetzen. In der Krankenakte wurde darauf verwiesen, dass Auguste Bracht sich durch die Versorgung ihrer anderen Kinder [!] überfordert und nicht in der Lage sah, Rolf angemessen zu pflegen. Zum Zeitpunkt ihres Schreibens war sie mit ihrem zweiten Sohn schwanger, der im April des folgenden Jahres geboren wurde.

Eine fieberhafte Infektion am Anfang des Jahres 1943 schwächte Rolf Bracht zusätzlich. Am 9. Mai 1943 kollabierte er mit starkem Bluterbrechen. Es wurden Medikamente, aber auch Nahrungsmittel wie kalte Milch und etwas Traubenzucker, der teils von seiner Mutter mitgebracht worden war, sowie Mondaminbrei verabreicht. Eine Diagnose für seine Erkrankung wurde nicht dokumentiert.

Am 25. Mai 1943 musste sich Rolf Bracht einer Operation unterziehen. Nur kurzfristig vermochte er im Juni des Jahres die Schule zu besuchen, erkrankte allerdings wiederum im Juli 1943. Von einem Besuch seiner Mutter wurde mit dem Hinweis auf ein Masernausbruch seitens der Anstalt abgeraten. Auch ihrem Wunsch vom 21. Juli 1943, ihren Sohn wieder zurückzuholen, wurde mit Hinweis auf die Ansteckungsgefahr nicht entsprochen.

Nur wenige Tage später verschlechterte sich der Zustand des ohnehin geschwächten und unterversorgten Rolf Bracht dramatisch. In einem Schreiben vom 5. August 1943 wurde seine Mutter davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr Sohn "wohl [!] eine Nierenentzündung" habe. Eine gesicherte Diagnose wurde offenbar nicht gestellt oder zumindest nicht notiert. Sein Zustand wurde in der Krankenakte am 25. August 1943 als "sehr schwach und elend" dokumentiert. Rolf Bracht läge "ganz bewusstlos" da und war nicht mehr ansprechbar. Seine Mutter wurde in einem nicht datierten Schreiben darüber informiert, dass mit dem "Ableben" ihres Sohnes " in den nächsten Stunden" zu rechnen sei.

Am 29. August 1943 starb Rolf Bracht etwa ein Jahr nach seiner Aufnahme in der Anstalt Eben-Ezer. Als offizielle Todesursache wurde akute Nierenentzündung angeben.

QUELLEN: StdA DT; Archiv der Stiftung Eben-Ezer Patientenakte Nr. 566

LITERATUR: Aly (2013), Evans (2008), Konersmann (2012)

zurück zur alphabetischen Namensliste zu den Verzeichnissen

- Details

20.02.1903 in Köln - 26.05.1945 in Tröbitz

|

Religionszugehörigkeit: Eltern: |

jüdisch

|

| Ehemann: | Siegfried Brandt |

| Kinder: | Heinz Hermann Brandt (21.04.1930 in Detmold - 05.05.1931 in Detmold) Inge Brandt |

| Wohnorte: |

Bonn, Coburger Str. 3 |

Else Simon lebte zunächst mit ihren Eltern in Bonn. Am 3. Dezemebr 1926 verlobte sie sich mit dem Kaufmann Dr. Siegfried Brandt aus Ostrowo, der ebenfalls in den 1920er Jahren in Bonn wohnte. Am 27. März 1927 fand ihre Hochzeit in Bonn statt. Else Brandt zog 1927 zu ihrem Mann nach Detmold, wo dieser seit 1925 als Geschäftsführer der Firma "Vereinigte Möbelfabriken Neugarten & Eichmann" arbeitete. Am 21. April 1930 kam ihr Sohn Heinz zur Welt, der jedoch im Alter von nur einem Jahr verstarb. 1932 wurde ihre Tochter Inge geboren, die an Diabetes litt. 1935 wurde die Firma Neugarten & Eichmann zwangsarisiert und unter dem Namen "Vereinigte Möbelfabriken G.m.b.H Detmold" geführt. Siegfried Brandt verlor somit seine Arbeit und seine Existzgrundlage. Die Familie geriet in finanzielle Nöte.

Am 20. März 1938 zog die Familie Brandt nach Düsseldorf und bemühte sich um ihre Ausreise nach Holland. Wegen Steuerschulden wurde das Passgesuch von Siegfried Brandt zunächst abgelehnt. Nach Begleichung des Betrages erhielt er einen Reisepass für ein Jahr. Um die Emigration seiner Familie vorzubereiten, ging Siegfried Brandt im April 1938 zunächst allein nach Amsterdam. Else Brandt und ihre Tochter Inge folgten ihm im Januar 1939. Nach der Besetzung der Niederlande verschärften sich die antijüdischen Gesetze, so dass Inge nicht mehr zur Schule gehen konnte und die jüdische Bevölkerung ab 1942 den "Judenstern" tragen musste.

Am 20. Juni 1943 wurde von den Nationalsozialisten eine großangelegte Razzia durchgeführt. Else Brandt und ihre Familie gehörten zu den Verhafteten und wurde zunächst im "Judendurchgangslager Westerbork" interniert. Von dort wurden sie am 1. Februar 1944 in das "Austauschlager" nach Bergen-Belsen deportiert. In der Liste des sogenannten Sternlagers werden sie als staatenlos geführt. Es liegen keine Informationen darüber vor, was die Familie Brandt zu möglichen Kandidaten für einen Austausch gegen im Ausland internierte deutsche Staatsbürger machte. Ihr Mann und auch ihre Tochter wurden in Bergen-Belsen um ihr Leben gebracht.

Else Brandt sollte noch am 10. April 1945 nach Theresienstadt deportiert werden. Allerdings gehörte dieser Zug zu den sog. Verlorenen Transporten und kam dort nie an: Für 2400 Häftlinge begann am 11. April 1945 eine qualvolle Irrfahrt durch das noch unbesetzte Deutschland. Sowjetische Truppen stießen am 23. April 1945 auf diesen Zug, der unweit von Tröbitz (in der Nähe von Dresden) zum Stehen gekommen war. Sie befreiten die völlig ausgehungerten, entkräfteten und kranken Häftlinge. Mehr als 200 Menschen von ihnen hatten die Fahrt nicht überlebt. In den nachfolgenden Tagen und Wochen starben noch hunderte befreite Menschen an Fleckfieber und Typhus. Zu den Opfern gehörte auch Else Brandt, die bereits krank und nicht mehr gehfähig gewesen war.

Zunächst wurde Else Brandt in Tröbitz in einem Massengrab des "Nordfeld-Lagers" begraben. 1951 wurden die dort beerdigten 134 Opfer direkt neben der evangelischen Kirche in Gemeinschaftsgräbern in der Ortsmitte von Tröbitz umgebettet.

Viele Helfer aus Tröbitz und auch jüdische Ärzte, die sich unter den Gefangenen befanden, stellten sich zur Pflege und Behandlung zur Verfügung und starben an den Folgen ihres Einsatzes ebenfalls an Typhus. Innerhalb der acht Wochen, die es dauerte, bis die Typhus-Epidemie zum Stillstand kam, starben noch weitere 320 Menschen, darunter auch 26 Tröbitzer Bürger.

QUELLEN: StdA DT MK ; Arolsen Archives; Gedenkstätte Bergen-Belsen; LAV NRW Rheinland

- Details

15.07.1932 in Detmold - 05.03.1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Siegfried Brandt und Else Brandt, geb. Simon |

| Bruder: | Heinz Hermann Brandt (21.04.1930 in Detmold - 05.05.1931 in Detmold) |

| Wohnorte: | Detmold, Friedrichstr. 17 20.03.1936 Düsseldorf, Venloer Str. 9 Düsseldorf, Reisholzerstr. 26 13.1.1939 Amsterdam, Berkelstr. 3 III |

Inge Brandt kam in Detmold zur Welt, nachdem ihr Bruder Heinz als nur Einjähriger im Jahr zuvor verstorben war. Nachdem ihr Vater aufgrund der Zwangsarisierung der Firma "Vereinigte Möbelfabriken Neugarten & Eichmann", für die er als Geschäftsführer tätig gewesen war, seine Arbeit verloren hatte, zog sie 1936 mit ihren Eltern nach Düsseldorf. Durch den Verlust der Arbeit geriet die Familie in finanzielle und existenzielle Nöte. Inge Brandt war an Diabetes erkrankt und auf Medikamente angewiesen.Mit ihren Eltern floh Inge Brandt 1939 nach Holland, nachdem weitere Auswanderungspläne nicht in die Tat umgesetzt werden konnten. Ihr Vater war bereits 1938 nach Amsterdam geflohen, um dort die Emigration seiner Familie vorzubereiten. Die antijüdische Gesetzgebung, die sich nach der Besetzung Hollands entspechend verschärfte, war es Inge Brandt verboten, die Schule zu besuchen. Als am 20. Juni 1943 eine großangelegte Razzia durchgeführt wurde, waren auch Inge Brandt und ihre Eltern unter den Verhafteten, die in das "Judendurchgangslager" Westerbork verschleppt wurden. Von dort kamen sie am 1. Februar 1944 in das "Austauschlager" nach Bergen-Belsen. In der Liste des sogenannten Sternlagers werden sie als staatenlos geführt. Es liegen keine Informationen darüber vor, was die Familie Brandt zu möglichen Kandidaten für einen Austausch gegen im Ausland internierte deutsche Staatsbürger machte.

Da Inge Brandt schwer an Diabetes erkrankt war und in Bergen-Belsen medizinisch nicht versorgt wurde, starb sie im Alter von zwölf Jahren im sogenannten Zuckerkoma. Als offizielle Todesursache wurde "Coma - Zuckerkrankheit" angegeben.

Ihr Vater war bereits zuvor umgekommen. Ihre ebenfalls kranke und entkräftete Mutter wurde noch auf einen Transport nach Theresienstadt geschickt, der allerdings dort nie ankam. Else Brandt starb kurze Zeit nach dem Ende des Krieges in Tröbitz.

QUELLEN: StdA DT MK; Gedenkstätte Bergen-Belsen; LAV NRW Rheinland; Arolsen Archives

- Details

16.07.1895 in Ostrowo - 16.02.1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

|

Eltern: Brüder:

Ehefrau: |

Auguste Brandt, geb. Pogorzelski und Hermann Brandt Gustav Brandt (1889 - 1890) |

| Kinder: | Heinz Hermann Brandt (21.04.1930 in Detmold - 05.05.1931 in Detmold) Inge Brandt |

| Beruf: | Kaufmann, Prokurist |

| Wohnorte: | Bonn 01.07.1925 Detmold, Friedrichstr. 17 b. Schuster 24.04.1927 Detmold, Orbker Str. 47 b. Neugarten und Eichmann 10.10.1931 Detmold, Orbker Str. 47 20.03.1936 Düsseldorf, Venloer Str. 9 Düsseldorf, Reisholzerstr. 26 06.04.1938 Amsterdam, Parnassusweg 24 III 05.07.1938 Amsterdam, Deurloostraat 74 III 13.01.1939 Amsterdam, Berkelstr. 3 III |

Siegfried Brandt kam in Ostrowo in Posen als vierter von vier Söhnen zur Welt. 1941 legte er in Ostrowo sein Abitur ab, studierte und wurde promoviert. Danach arbeitete er als Kaufmann und Prokurist. Er lebte zunächst in Bonn und zog 1925 nach Detmold, wo er Geschäftsführer der Firma "Vereinigte Möbelfabriken Neugarten & Eichmann" war. Am 3. Dezember 1926 verlobte er sich mit Else Simon. Am 27. März 1927 heirateten die beiden in Bonn. Im April 1930 wurde ihr Sohn Heinz geboren, der jedoch nur ein Jahr alt wurde und auf dem jüdischen Friedhof in Detmold beigesetzt wurde. Zwei Jahre später wurde ihre Tochter Inge geboren, die schwer an Diabetes litt. Als die Firma Neugarten & Eichmann im November 1935 zwangsarisiert wurde, verlor Siegfried Brandt seine Arbeit und seine Existenzgrundlage. Mahnungen wegen wiederholter Steuerschulden ab 1936 dokumentieren seine wirtschaftlichen Probleme. Auch seine 1939 eingereichten Passgesuche wurden zunächst wegen Steuerschulden abgelehnt. Nach Begleichung der Rechnung wurde der Reisepass für ein Jahr bewilligt.

Am 20. März 1936 verließ die Familie Brandt Detmold und zog nach Düsseldorf. Im April 1938 ging Siegfried Brandt zunächst ohne seine Familie nach Amsterdam, um dort die Emigration von Else und Inge Brandt vorzubereiten. Im Januar 1939 konnten ihm die beiden nach Amsterdam folgen. Holland wurde jedoch besetzt und die antijüdischen Gesetze entsprechend verschärft. Am 20. Januar 1943 wurde in Amsterdam von den Nationalsozialisten eine großangelegte Razzia durchgeführt. Zu den Verhafteten gehörte auch die Familie Brandt. Sie wurden zunächst in das "Judendurchgangslager" Westerbork verschleppt.Von dort wurden sie am 1. Februar 1944 in das "Austauschlager" nach Bergen-Belsen deportiert. In der Liste des sogenannten Sternlagers werden sie als staatenlos geführt. Es liegen keine Informationen darüber vor, was die Familie Brandt zu möglichen Kandidaten für einen Austausch gegen im Ausland internierte deutsche Staatsbürger machte.

Siegfried Brandt starb am 16. Februar 1945 in Bergen-Belsen. Als offizielle Todesursache wurde im Sterbebucheintrag aus dem Sonderstandesamt Bergen-Belsen "Herzschwäche" angegeben.

Seine Tochter Inge starb kurze Zeit später mangels Medikamente im sogenannten Zuckerkoma. Else Brandt sollte krank und nicht mehr gehfähig noch nach Theresienstadt verschleppt werden. Der Transport gehörte zu den "Verlorenen Transporten", die dort nicht mehr ankamen. Der Transport, in dem sich auch Else Brandt befand, endete in Tröbitz. Sie starb dort kurze Zeit nach dem Ende des Krieges am 26. Mai 1945.

QUELLEN: StdA DT MK ; Gedenkstätte Bergen-Belsen; LAV NRW Rheinland; ZA B 1/34 Nr. 1061; Arolsen Archives

DOKUMENTE

Thbn.png)

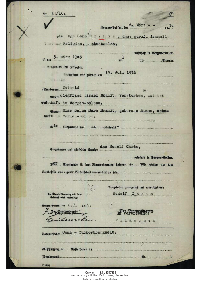

Einwohnermeldekarte von Siegfried, Else und Inge Brandt (StdA DT MK)

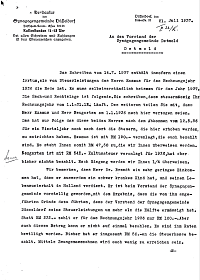

Auszug aus dem Schriftverkehr der Synagogengemeinden Detmold und Düsseldorf

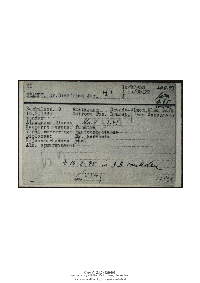

Kriegszeitkarteikarte von Siegfried Brandt

Auszug aus Gestapo-Listenmaterial zu Siegfried Brandt

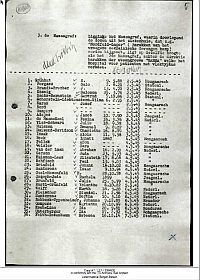

Namenliste aus dem KZ Bergen-Belsen

Namenliste der im Sternlager vom KZ Bergen-Belsen

- Details

geb. 12.05.1936 in Detmold

| Religionszugehörigkeit: | unbekannt |

| Eltern: | Hulda Berta Braun, geb. Reichmann, Artistin aus Halle a. d. Saale und Fritz Braun, Schausteller und Kraftfahrer aus Stettin |

| Wohnorte: | Detmold u. a. |

Anton Braun wurde als nichteheliches Kind der Artistin Hulda Reichmann in Detmold geboren. Der Beruf seiner Mutter bedingte häufige Ortswechsel. Am 4. März 1938 erkannte Fritz Braun vor dem Amtsgericht Ingolstadt offiziell seine Vaterschaft an. Am 15. Juni 1940 heiratete Hulda Reichmann Fritz Braun in Obernitz, Kreis Brüx (heute Tschechien). Damit erhielt Anton Braun den Status eines ehelichen Kindes.

Anton Braun wurde im Alter von sieben Jahren nach Auschwitz deportiert. Dort

kam er am 17. März 1943 an und wurde mit der Häftlingsnummer Z-3887 als Zigeuner registriert. Der letzte Eintrag für ihn findet sich mit Datum des 17. August 1943 im Häftlingskrankenbau des Zigeunerlagers Blle Birkenau.

Am 2. und 3. August 1944 wurden alle nicht arbeitsfähigen Menschen im sog. Zigeunerlager in Auschwitz ermordet. Die noch arbeitsfähigen Häftlinge waren kurz zuvor ins Deutsche Reich transportiert worden, um dort ihre Arbeitskraft weiterhin auszubeuten.

Falls Anton Braun seine dokumentierte Erkrankung aus dem Jahr 1943 überlebt hatte, wäre er zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt gewesen. Es ist davon auszugehen, dass er wegen seiner Erkrankung als "nicht arbeitsfähig" eingestuft wurde und damit zu den Menschen gehörte, die am 2./3. August 1944 im Rahmen der Liquidierung des "Zigeunerlagers" ermordet wurden.

Sein Vater Fritz Braun wurde am 21. August 1944 in das Konzentrationslager Mittelbau-Dora (Häftlingsnr. 74218) in der Häftlingskategorie "Aso Z" (Asozialer, Zigeuner) eingewiesen und am 6. März 1945 nach Bergen-Belsen überstellt.

Über das Schicksal seiner Mutter Hulda Braun ist nichts bekannt.

QUELLEN: LAV NRW OWL P 3|4 Nr. 950; Archiv und Museum der Gedenkstätte Auschwitz; Arolsen Archives; https://www.sintiundroma.de; https://www.ushmm.org

WEITERE QUELLEN: https://www.sintiundroma.org/de/auschwitz-birkenau/widerstand-und-liquidierung/

DOKUMENTE

Thbn.png)

Aufstellung aus dem Häftlingskrankenbau des sog. Zigeunerlagers in Auschwitz-Birkenau (Akten des SS-Hygiene-Instituts, Archiv und Museum der Gedenkstätte Auschwitz)

Thbn.png)

Inhaftierungsbescheinigung für Anton Braun durch das Internationale Rote Kreuz, 19. 08.1976 (Auszug a. d. Korrespondenzakte, 6.3.3.2-110532613-ITS Digital Archives, Arolsen Archives)

- Details

Thbn.png)

Thbn.png)