B_Biographien

14.04.1895 in Mönchengladbach - 09.10.1944 im Konzentrationslager Stutthof

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Schwester: | Elsa Buchholz, geb. Hellwitz |

| Ehemann: | Bernhard Buchholz |

| Kinder: | Ilse Buchholz, später Devora Backschitzky (1922 - 2009) Gerhart Buchholz, später Gad Eschel (1926 - 2017), |

| Tante: | Laura Hallenstein |

| Beruf: | Buchhalterin |

| Wohnorte: | Mönchengladbach 10.10.1931 Detmold, Sachsenstr. 25, eigenes Haus 01.10.1933 mit Familie nach Bielefeld, Stapenhorststr. 81 abgemeldet l. Anschrift: Bielefeld, Ritterstr. 54 |

Am 24. Juni 1921 heiratete Irmgard Hellwitz Bernhard Buchholz. Ein Jahr später wurde ihre Tochter Ilse geboren und 1926 ihr Sohn Gerhart. 1933 zog die Familie von Detmold nach Bielefeld, in der Hoffnung, dort in größerer Anonymität leben zu können. Bernhard Buchholz wurde dort Inhaber der Lederhandlung Gottlieb Vogt in der Ritterstraße 75. Die Familie wurde am 20. Februar 1939 in das sog. Judenhaus in der Ritterstraße 57 eingewiesen. Die starke Bindung an ihr Zuhause ließ sie eine Emigration lange herauszögern.

Ihren Kindern ermöglichten Irma und Bernhard Buchholz allerdings die Auswanderung:

Ilse (später Devora Backschitzky), die bis zum Oktober 1933 das Detmolder Lyzeum besucht hatte, bevor die Familie nach Bielefeld zog, emigrierte im Rahmen der Jugendalijah im März 1939 ohne ihre Eltern und ihren Bruder nach Palästina. Durch den Besuch der Gartenbauschule Ahlem bei Hannover hatte sie sich die notwendigen Voraussetzungen für ihre Auswanderung geschaffen. Die ersten beiden Jahre in Palästina verbrachte sie in einer Gartenbauschule in Jerusalem und arbeitete bei Familien auf dem Lande. Im April 1941 zog sie in den Kibbuz Mishmarot, wo sie ihren späteren Mann Moshe Backschitzky kennenlernte. Sie arbeitete u. a. in der Kibbuzzverwaltung. Sie starb am 11. September 2009.

Gerhart (später Gad Eschel) verließ im festen Glauben, seine Eltern wiederzusehen, Anfang 1940 Deutschland, um mit einem Schiff der Kinderalijah nach Palästina zu gelangen. Die Geschwister Gerhart und Ilse lebten zunächst in einem Kibbuz in der Nähe ihres Onkels Max Heilbrunn, dessen Familie wenig früher nach Palästina hatte fliehen können. Nach einigen Jahren im Kibbuz errichtete Gad Eschel eine Orangenplantage. Bis zu seinem Tod im März 2017 lebte er in Pardes Hanna in Israel.

Irma Buchholz wurde am 13. Dezember 1941 in das Rigaer Ghetto deportiert. Als dieses aufgelöst wurde, wurde sie am 6. August 1944 durch die Sicherheitspolizei Riga in das Konzentrationslager Stutthof überführt. Dort war sie ab dem 9. August 1944 mit der Häftlingsnummer 61705 in der Kategorie "Jüdin" registriert; als Haftart wurde "Schutzhaft" und "politisch" genannt.

Irmgard Buchholz starb nach zwei Monaten. Als offizielle Todesursache wurde "Herzmuskelschwäche" angegeben.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D1 Nr. 6141, D 20 B Nr. 321, D 70 C Nr. 19, D 103 Lippe Nr. 699, 700; ThHStAW; Minninger (1985), ITS; Archiv des Museum Stutthof

WEITERE QUELLEN: LAV NRW OWL D 80 A

LZ, 12.04.1921: Verlobungsanzeige

Irma Hellwitz und Bernhard Buchholz

LZ, 25.06.1921: Vermählungsanzeige

LZ , 6.05.1922: Geburtsanzeige eines "Töchterchens" von Bernhard Buchholz

LZ, 10.12.1926: Geburtsanzeige eines Sohnes durch Bernhard und Irma Buchholz

Staatsanzeiger, 23.08.1933: HR (A 26), AG DT

Mathias Buchholz, Detmold

Prokura für Bernhard Buchholz erloschen. Ausscheiden Max Heilbrunns aus der Gesellschaft

- Details

19.09.1882 in Detmold - 16.09.1942 im Ghetto Litzmannstadt/Lodz

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Max Buchholz (1846 - 1904) und Karoline Buchholz, geb. Löwenstein (1854 - 1921) |

| Tanten: | Amalie Buchholz Toni Dannenbaum, geb. Buchholz Grete Buchholz |

| Geschwister: | Arthur Buchholz Bernhard Buchholz Erich Buchholz (1895 - 1950) Anna (Aenne) Heymann, geb. Buchholz |

| Ehefrau: | Elsa Buchholz, geb. Hellwitz |

| Söhne: | Carl Hellmut Buchholz (1921 - 1970) und Werner Buchholz (24.10.1922 in Detmold - 11.07.2019 in Poughkeepsie/USA)) |

| Beruf: | Kaufmann |

| Wohnorte: | Detmold: 01.03.1903 Paulinenstr. 21 Elisabethstr. 19 15.04.1919 Lange Str. 63 01.06.1920 Paulinenstr. 21 25.06.1928 Alter Postweg 13 eigenes Haus 10.10.1931 Alter Postweg 13, später 33 26.06.1936 nach Köln-Lindenthal, Theresienstr. 75 abgemeldet 02.04.1940 Detmold, Lange Str. 16 23.08.1940 nach Köln-Lindenthal abgemeldet Köln, Lothringer Str. 51 l. Anschrift: Köln-Lindenthal, Theresienstr. 25 |

Julius Buchholz wuchs mit vier Geschwistern in Detmold auf und erlernte wie sein Vater und auch seine Brüder den Beruf des Kaufmanns. 1914 übernahm er das Ledergeschäft seines Vaters. Sein jüngerer Bruder Bernhard erhielt Prokura. Am 19. September 1920 heiratete Julius Buchholz Elsa Hellwitz. 1921 und 1922 wurden die Söhne Hellmut und Werner geboren. Im Jahr 1936 besuchte das Ehepaar die Schwester bzw. Schwägerin Else Heilbrunn und deren Familie, die bereits Deutschland verlassen hatten und nach Palästina emigriert waren. Ihren Plan, ihnen zu folgen und Deutschland hinter sich zu lassen, konnten sie nicht in die Tat umsetzen. Sie zogen im selben Jahr nach Köln und verlegten mit dem 11. Juli 1936 den Sitz der Firma dort hin. Eine Rettung gab es jedoch nur für ihre Söhne. Julius und Elsa Buchholz wurden in sogenannte Judenhäuser zwangseingewiesen. Am 30. Oktober 1941 wurden sie mit dem 16. Transport von Köln in das Ghetto Litzmannstadt/Lodz deportiert. Dort kam Julius Buchholz am 16. September 1942 um.

Elsa Buchholz wurde drei Jahre später, am 30. Oktober 1944, aus dem Ghetto Litzmannstadt in das Vernichtungslager Kulmhof (Chelmno) überstellt und dort ermordet. Sie gilt als verschollen.

Werner Buchholz gelangte mit einem Kindertransport nach England, wo er 1940 interniert und nach Kanada gebracht wurde. Dort erreichte die jüdische Gemeinde Toronto seine Freilassung. Er studierte in Toronto Elektrotechnik, wurde in den USA promoviert und wurde dort als einer der renommiertesten Computerspezialisten ausgezeichnet.

Seinem Bruder gelang ebenfalls eine Auswanderung in die Vereinigten Staaten, wo er 1970 starb.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 20 B 3260, D 27 Nr. 2689-2692, 2733, 7190, D 70 C Nr. 19, D 87 Nr. 14; NS- Dokumentationszentrum Köln; Uri Lev Ron (Israel); ZA B 1/34 Nr. 861, 1061, 1077; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: Amtsblatt, 30.05.1914: HR (A 26), AG DT

Fa. Mathias Buchholz, Detmold

Übergang auf Julius Buchholz; Prokura für Bernhard Buchholz

LZ, 08.08.1919: Verlobungsanzeige Elsa Hellwitz, Julius Buchholz

LZ , 10.01.1920: Vermählungsanzeige Julius und Elsa Buchholz

LZ, 27.02.1921: Geburtsanzeige eines Sohnes durch Julius Buchholz und Frau Elsa

Staatsanzeiger, 11.07.1936 HR (A 26), AG DT

Fa. Mathias Buchholz, Detmold

"Der Sitz der Firma ist nach Köln verlegt."

- Details

Rufname: Arthur

26.11.1878 in Nieheim/Höxter - 22.11.1942 im Konzentrationslager Theresienstadt

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Max Buchholz (1846 - 1904) und Karoline Buchholz, geb. Löwenstein (1854 - 1921) |

| Tanten: | Amalie Buchholz Toni Dannenbaum, geb. Buchholz Grete Buchholz |

| Geschwister: | Julius Buchholz Bernhard Buchholz Erich Buchholz Anna (Aenne) Heymann, geb. Buchholz |

| Ehefrau: | Frieda Buchholz, geb. Sondermann (03.01.1882 - 10.10.1929) |

| Sohn: | Hans Buchholz (geb. 14.05.1907) |

| Beruf: | Kaufmann |

| Wohnorte: | Detmold: 21.08.1905 Exter Str. 11a 08.03.1910 Hermann Str. 33bei Schlemeyer [Vermerk:] War nicht abgemeldet vom Militär 14.01.1919 Lange Str. 33 bei Werkmeister 10.10.1931 Lange Str. 33 17.10.1932 Lange Str. 16 eigenes Haus 26.04.1942 Hornsche Str. 33 bei Levysohn |

Nach dem Besuch der Volksschule und des Gymnasiums arbeitete Arthur Buchholz zunächst im Ledergeschäft seines Vaters. 1905 gründete er ein Fachgeschäft für Glas und Porzellan in der Langen Straße 39 in Detmold. 1932 wurde dieses Geschäft in das von ihm erworbene Haus in der Langen Straße 16 verlegt. Nach dem Tod seiner Frau führte Erna Quadfass, geb. Boehm, den Haushalt. Am 3. November 1935 verkaufte er sein Geschäft an seine langjährige Mitarbeiterin Elsa Krumsiek. Für kurze Zeit war er Mitglied im Reichsbund jüdischer Frontsoldaten.

In den Morgenstunden des 10. November 1938 wurde er verhaftet und nach Buchenwald (Häftlingsnummer 29064, Kategorie "Aktionsjude") deportiert, wo er bis zum 21. oder 26. November 1938 inhaftiert war. Am 28. Juli 1942 wurde er mit dem Transport Nr. XI/1-56 über Bielefeld nach Theresienstadt deportiert. Bereits schwer erkrankt, musste er den überlieferten Dokumenten zufolge getragen werden und konnte nur liegend transportiert werden. Die ebenfalls nach Theresienstadt deportierte Erna Quadfass pflegte ihn bis zu seinem Tod. Eine im dortigen Krankenhaus vorgenommene Operation überlebte er nur um zwei Wochen. Laut Todesfallanzeige des Ältestenrates Theresienstadt starb er an einer Sepsis.

Sein Tod wurde auf der Einwohnermeldekarte der Satadt Detmold vermerkt: "Verstorben am 22. November 1942 in Theresienstadt."

Sein Sohn heiratete am 11. Januar 1939 Edith Winter. Beide konnten in die USA emigrieren.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 1 Nr. 6141, D 20 A Nr. 10691, D 20 B Nr. 3204, 3691, D 23 Detmold Nr. 2890, 4880, D 27 Nr. 1714-2716, 7180, D70 C Nr. 19, D 103 Lippe Nr. 796, L 113 Nr. 849, M 4 A Nr. 27; ZA B 1/34 Nr. 857, 1077;KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 797; Arolsen Archives; Uri Lev Ron (Israel); www.holocaust.cz

WEITERE QUELLEN: StADT D 87 Nr. 14, L 103 Lippe Nr. 605, 796, L 113 Nr. 471

Amtsblatt, 25.06.1904: Handelsregister Nr. 26

Fa. Mathias Buchholz, DT

Inh. Wwe. Caroline Buchholz, geb. Löwenstein

Prokura Arthur Buchholz

LZ, 14.05.1907: Geburtsanzeige eines Sohnes von A.B. und Frau Frieda, geb. Sondermann

LZ, 11.10.1929: Todesanzeige der Frieda Buchholz, geb. Sondermann, Detmold

unterzeichnet: Arthur und Hans Buchholz

Staatsanzeiger, 04.01.1936: HR (A 161), AG DT

Fa. Arthur Buchholz, Detmold, ist erloschen

Arthur Buchholz, o.J.

(StdA DT DT V 19 Nr. 175)

DOKUMENTE

Thbn.png)

Einwohnermeldekarte von Arthur, Frieda und Hans Buchholz (StdA DT MK)

Thbn.png)

Mitteilung von Arthur Buchholz an die Polizeiliche Meldebehörde Detmold betr. der amtlich geforderten Namensänderung, 13.12.1938 (StdA DT D 106 Detmold A Nr. 3942)

Thbn.png)

Todesfallanzeige für Arthur Buchholz, Theresienstadt 22.11.1942 (Nationalarchiv Prag HBMa, Inv. Nr. 2956 - digitalisiert von der Theresienstädter Initiative, Prag)

Auszug aus der Korrespondenz zu Arthur Buchholz

- Details

15.11.1900 in Heidenoldendorf - 11.10.1944 im Konzentrationslager Sachsenhausen

| Religionszugehörigkeit: | evangelisch |

| Beruf: | Installateur |

| Mutter: | Wilhelmine Büker, geb. Lüttmann |

| Ehefrau: | Lina Büker, geb. Grewe, verh. Mehlhaff |

| Wohnorte: | Heidenoldendorf Nr. 93 |

Fritz Büker betrieb in Heidenoldendorf ein Installateurgeschäft. Da er Kommunist war, wurde er am 22. April 1933 von der Hilfspolizei verhaftet und blieb zum 2. Mai 1933 in Haft. Am 16. Juni 1933 erfolgte eine erneute Inhaftnahme für sechs Tage, am 11. August 1933 wurde er für weitere drei Tage in Haft gehalten. Am 22. September 1933 wurde er erneut verhaftet und blieb bis zum 11. November 1933 im Detmolder Gefängnis in Haft. 1934 wurde Fritz Büker wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" zu zwei Jahren Haft verurteilt. Am 13. April 1936 wurde er aus der Haft entlassen. Am 10. August 1936 wurde er erneut in sogenannte Schutzhaft genommen und am 15. August 1936 in Untersuchungshaft überführt. Er war wegen "staatsfeindlicher Äußerungen" denunziert worden. Das Oberlandesgericht Hamm verurteilte ihn zu fünf Jahren Zuchthaus. Diese Strafe verbüßte er im Zuchthaus Celle. In Freiheit gelangte er jedoch nicht, denn anschließend wurde er direkt von der Gestapo Bielefeld in Haft genommen. Bis zum 9. Oktober 1941 blieb er im Bielefelder Gefängnis in der Turnerstraße inhaftiert. Anschließend wurde er nach Sachsenhausen in der Kategorie "Schutzhaft" überstellt (Häftlingsnummer 39728, Häftlingsblock 37), wo er als Lagerelektriker beim Arbeitskommando der Zimmerleute arbeitete. Er gehörte der illegalen Lager-KPD an und übermittelte Nachrichten ausländischer Sender, die er abhörte.

Fritz Büker wurde am 27. März 1944 beim Abhören von Radio Moskau entdeckt. Bei weiteren Nachforschungen fand die SS zudem einen Matritzendrucker, mit dem die Gruppe um Büker die Radionachrichten an die Häftlinge verbreitete. Seine Vernehmung und auch der Bericht einer vom Reichssicherheitshauptamt (RSHA) bereits zuvor eingesetzten Gestapo-Sonderkommission, die "kommunistische Umtriebe" aufdecken sollte, setzte eine Sonderaktion der SS gegen die KPD-Funktionäre im Lager in Gang. Am 11. Oktober 1944 erschoss die SS 24 deutsche und drei französische Kommunisten. Auch Fritz Büker gehörte zu den Opfern der vermutlich von Himmler persönlich angeordneten Erschießungsaktion am Lenitzsee bei Oranienburg. Nach diesen Erschießungen wurden weitere 103 Häftlinge in das wegen seiner besonders hohen Todesrate gefürchtete Konzentrationslager Mauthausen überstellt.

Lina Büker erhielt von der Kommandantur des Lagers die Mitteilung, ihr Mann sei "am 11. Oktober 1944 wegen versuchter Meuterei und Aufwiegelung im hiesigen Lager erschossen" worden.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 20 B Zg. 28/68 Nr. 156, D 21 B Nr. 1982, 1983, D 22 Detmold 6162-6164, 6169, L 80 II b Gr. II Tit. 1 Nr. 23 ; KAL K2 Detmold/Lemgo BEG Nr. 197; Niedersächsisches HStA Hannover; Arolsen Archives

LITERATUR: Hartmann [KPD] (1998), s. a. Hartmann (1993), Morsch (2005)

- Details

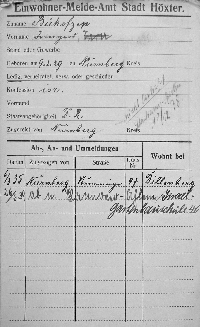

geb. 09.02.1929 in Nürnberg

| Religionszugehörigkeit: | jüdisch |

| Eltern: | Martha Bukofzer, geb. Dillenberg und Albert Bukofzer (geb. 04.05.1884 in Neu-Barkoschin/Westpreußen) |

| Beruf: | Schülerin |

| Wohnorte: | Nürnberg, Schweinauer Str. 47 1935 Stummrigerstr. 47, Höxter Ahlem/ Hannover Land, Garnberger Str. 40 Detmold: 18.09.1939 Krumme Str. 20 bei Paradies 18.10.1939 Hornsche Str. 33 bei Levysohn 01.12.1941 nach Höxter, Stummriger Str. 47 abgemeldet |

Zunächst lebte die Familie Bukofzer zusammen in Nürnberg. 1935 schickten die Eltern ihre Tochter Irmgard zu Verwandten nach Höxter. Nach dem Novemberpogrom 1938 zogen auch sie zu Martha Bukofzers Geschwistern nach. Irmgard besuchte die jüdische Schule in der Gartenstraße 6 vom 18. Januar 1939 bis zum 1. Dezember 1941. Vom 30. Juni 1939 bis zum 9. August 1939 war sie auch in Hannover-Ahlem gemeldet. In den Unterlagen der Gedenkstätte Ahlem zu der dortigen Israelitischen Gartenbauschule finden sich jedoch keine weiteren Hinweise, die sie als Schülerin der Volksschule Ahlem nachweisen würden. Im Dezember 1941 wurde sie zusammen mit ihren Eltern nach Riga deportiert. Sie gilt als verschollen.

Ihre Mutter Martha Bukofzer wurde am 9. August 1944 durch die Sicherheitspolizei Riga in das Konzentrationslager Stutthof (Häftlingsnummer 57231) überführt. Ihr Todesdatum ist nicht bekannt.

QUELLEN: StdA DT MK; LAV NRW OWL D 87 Nr. 15; Gedenkstätte Ahlem; Jacob-Pins-Gesellschaft Höxter; Arolsen Archives

WEITERE QUELLEN: www.Jacob-Pins.de

LITERATUR: Müller (1992), Müller (2008)

- Details

Thbn.png)

Thbn.png)

Thbn.png)